コミュニケーション技術に関する疑問

「がんばれ」はダメ?はげましでなく、ねぎらいの言葉を!家族を安心させる介護職の声かけの方法

認知症の人の介護をしている家族や、終末期を迎えた利用者の家族など、介護をしていると、どんな声かけをしたらよいか迷うことはありませんか。

例えば、昔、アニメ「アルプスの少女ハイジ」で足の不自由なクララが立ち上がったとき、全国の少女たちはテレビ画面に向かって「クララ、がんばれ!」とはげましたはずです。

「がんばれ」という声かけ。いろいろな場面で使うことが多いですが、介護の現場ではどうでしょうか。今回は、家族への声かけの仕方について考えてみます。

利用者を支えている家族に響くことばはなんだろう?

例えば、次のような場面で、あなたならどうしますか。

Nさんは、軽度の認知症と診断された奥さんを自宅で介護しています。新人介護職のAさんが、食事の準備をしているNさんにあれこれと指示や意見をしたあとで、「奥さんのためにも、Nさんがもっとがんばらないと!」とはげましたところ、Nさんはがっくりと力を落としてしまいました。

Nさんはどうして元気がなくなってしまったのしょうか。

食事の準備にあれこれと指示をしている!

奥さんのために不慣れながらもがんばっているのに、介護職から一方的に指示や意見をされると、自分のやり方が否定されたと感じるかもしれません。

「もっとがんばらないと!」とはげましている!

「もっとがんばらないと!」というはげましの言葉は、本人のがんばりが足りていないと言ってるように聞こえるかもしれません。

Nさんとしては、奥さんのために、不慣れな家事をがんばっているのに、これ以上がんばらなければいけないのか、とさらなる努力を押し付けられたように受け止めてしまうでしょう。

家族に「明日からもがんばろう」と思ってもらうための3つのポイント

「がんばれ!」という声かけは、受け止める側の精神・身体状況によって、その意味が異なってきます。家族の介護をしている人に「明日からもがんばろう」と思ってもらうための3つのポイントを考えてみます。

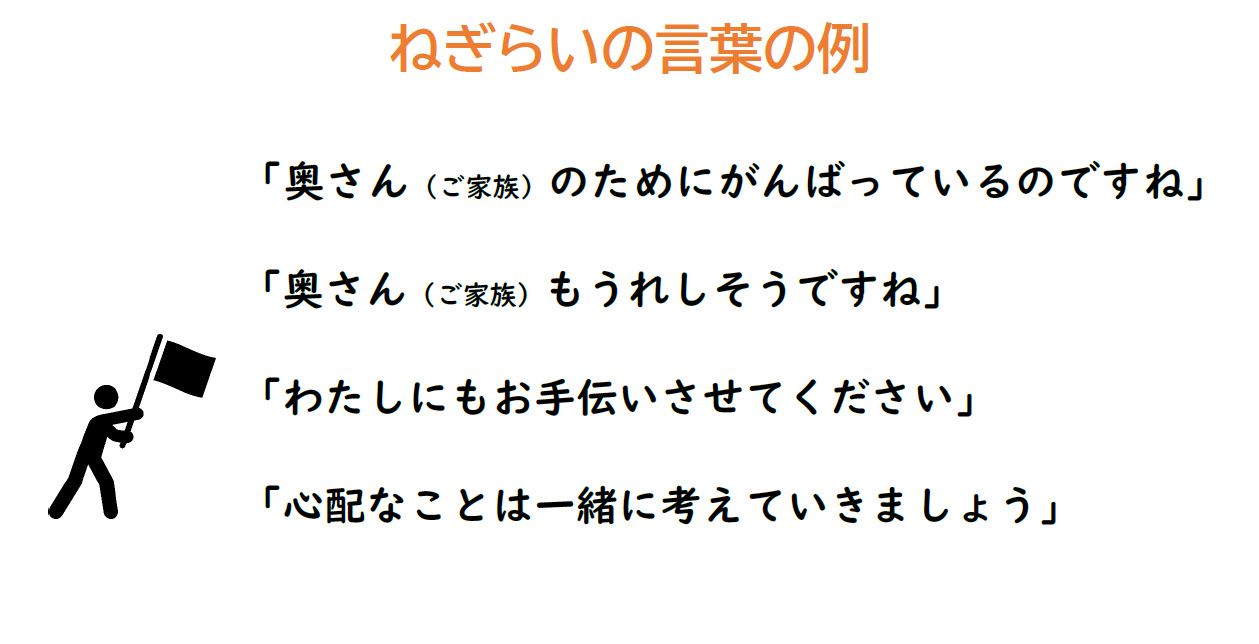

ポイント1 家族のがんばりをみとめ、ねぎらう。

家族は毎日24時間、自宅で不慣れながらも、日々の家事やお世話に格闘しているはずです。まずは、介護者の努力を肯定的にみとめ介護者をねぎらいましょう。

ねぎらいの言葉の例は次のとおりです。

もし、介護職からみて、介護内容に適切ではない方法であったとしても、一方的に指示を出したり、意見をしたりして否定するのは避けましょう。

ポイント2 一緒にがんばりましょう、と声かけをして寄り添う。

「もっとがんばらないと!」

と一方的にはげますだけでは他人事のように聞こえ、介護者を一人ぼっちにしてしまいます。

ポイント1の例文のように「わたしにもお手伝いさせてくださいね」「心配なことがあれば一緒に考えていきましょう」などと、介護者に寄り添う声かけが大切です。

ポイント3 利用者の思いや家族の歴史に思いめぐらす。

利用者一人ひとり、介護者一人ひとり、個性が異なるように、家族介護者ももちろん個性や生き方があります。そして、家族の長い歴史もあります。

利用者と家族の様子を観察したり、会話を傾聴したりすることで、その家族の関係性や家族の歴史などを知ることが大切です。介護者である家族が利用者に抱いている思いを受容して、家族の個性や生き方を尊重したかかわり方に配慮する必要があります。

はげましの前に、まずは安心感

介護職は、利用者の支えになることはもちろんですが、その家族にとっても安心できて、なんでも話すことができる存在になることが大切です。そのためには、家族の気持ちにも配慮しながら、良好な関係を構築していくように努めましょう。

家族の努力の一番の理解者として肯定的に認め、受容的なことばかけやねぎらいのことばかけを意識しましょう。

「いつもがんばっておられますね」

これだけでも「自分の努力をわかってくれる人がいてくれる」とほっとできるはずです。

本文監修:大谷佳子

もっと詳しく知りたい方はコチラ!

-

このページの内容は大谷佳子『ステップアップ介護 よくある場面から学ぶコミュニケーション技術』からテーマを選定し、Web掲載に見合う形に編集したうえで転載しております。より詳しい内容は本書籍をご覧ください。

著者:大谷佳子

本のサイズ:A5判、180頁

定価:本体1,980円(税込)

ステップアップ介護 シリーズについて

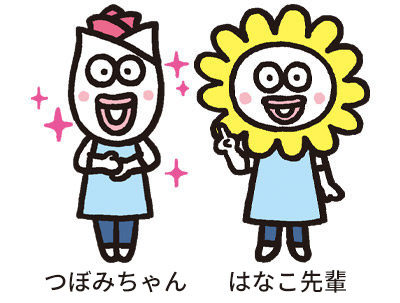

「ステップアップ介護」は、経験の浅い介護職が一人前になるまでに確実に身に付けておきたい知識と技術を、厳選して紹介する書籍シリーズです。『認知症ケア』『マナーと接遇』『疾患・症状への対応』など、知りたいテーマを7つ用意しました。全巻にわたって、新人介護職の「つぼみちゃん」と、先輩介護職の「はなこ先輩」が一緒にナビゲートしてくれます!

このシリーズは以下のような特徴があります。

-

- ●経験の浅い介護職が一人前になるまでに確実に身に付けておきたいこと

- ●介護現場の「実践」に直結すること

- ●すぐに知りたいこと

これらがパッと見てわかる!

「良かれと思ってやってしまっている」そんな場面をたくさん取り上げ、それが「どうしてだめなのか」その根拠だけでなく、「どうすればよいのか」までをわかりやすくまとめました。

施設内の研修テキストや参考書としての使い勝手もよく、ユニットリーダーやフロアリーダーさんにもおすすめ。詳細は特設ページをご覧ください。