ケアマネジャー手帳・ケア手帳

『ケアマネジャー手帳2023』・『介護職必携 ケア手帳2023』が完成

今年も使いやすい手帳ができあがりました!

このページでは、ケアマネジャーや介護専門職向けの必須アイテムである手帳に関連する情報をお届けします。例えば、手帳の完成のお知らせや新しく追加した内容、制度改正等に関する補遺情報などなど。定期的にチェックしてみてください。

ケアマネジャー向け➡『ケアマネジャー手帳』

(監修:高室成幸・編集:ケアマネジャー編集部

販売価格は1,540円(税込)

→ご注文はこちら

介護専門職・サ責・生活相談員等➡『介護職必携 ケア手帳』

(監修:公益社団法人日本介護福祉士会・編集:おはよう21編集部)

販売価格は1,540円(税込)

→ご注文はこちら

第5回 メモの取り方・活用法

第4回では、手帳の効用についてお話しましたが、今回お伝えするのは「メモ」についてです。

みなさんはメモを取る習慣はありますか? もちろん手帳をつける人はなにかしらメモを取る習慣があることでしょう。

では、それを誰かから“教えてもらったこと”はあるでしょうか?

私の経験をお話しますね。

私がメモを取るときは概ね次の3つです。

- 会議のとき

- 取材のとき

- スケジュール管理をするとき

また、この3つでメモの取り方は微妙に異なります。

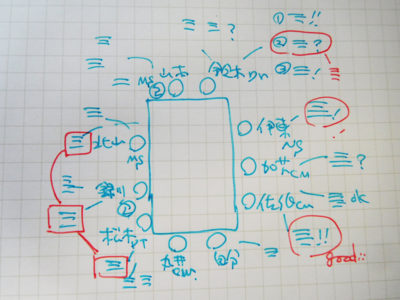

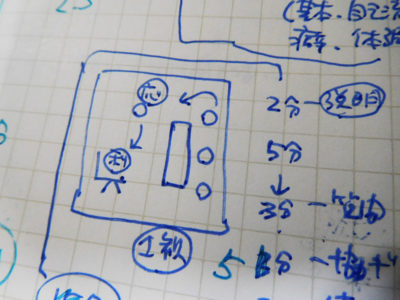

会議のときは着席表をメモする

会議でのメモの取り方の特徴の1つとして、私は必ず「座っている席次」をメモします。それは後で思い出すときにも便利ですし、なにより「誰が発言したのか」を常に意識できるからです。

流れに沿って書くこともあれば、その席次のところに吹き出しで「〇〇は△△がよい」とか「□□に賛成」などと直接書き込みます。これはどちらかというとその人の発言に着目するメモ書きで、その人が何を言ったのかを覚えておきたいために書きます。

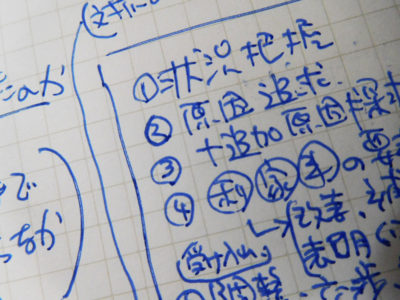

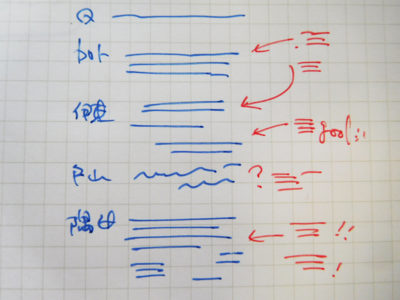

取材のときのメモは「質問→回答」で書く

取材のときは、こちらが質問することから始まって、先方が話し始めることになるので、まずは質問を書き、それから先方の回答を書きます。

あらかじめ用意しておいた質問に回答をしてもらう場合は、用意してきた質問フレーズの下に書き込むスペースを空けておくということもします。

また、メモは要点のみ書くようにしています。文章で書くと長くなるので「文節」程度でまとめます。それから、書いたメモの脇か下に数行のスペースを空けるようにしています。原稿を書く時に、そこに赤字で「気づき」や自分なりの「意見・考え」を書き込むことで書く作業がとても短縮できるからです。

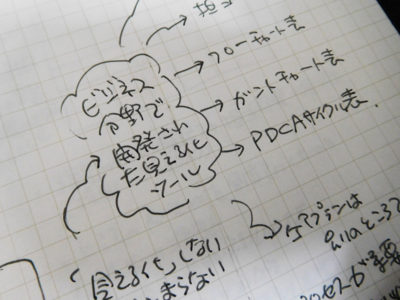

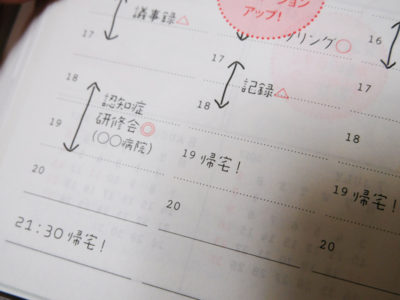

スケジュール管理のときのメモは「単語」で書く

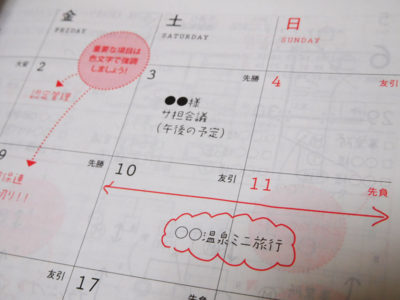

スケジュール帳にメモを取るときは、とにかく「単語」で書くようにしています。狭いスペースに文章メモは書けませんからね。その代わり、書き込んだ単語の脇に「! ? !!!」などのアイコンを付け加えることで、重要度や自分なりの考えを付加するようにしています。

『ケアマネジャー手帳2017』では、週間スケジュールの脇に「自由書き込み欄」を設定しました。もっと広く取れればよいのでしょうが、そうするとスケジュール欄が狭くなります。デザイナーさんに「ちょうどいいバランス」になるように苦心をしていただきました。

自由書き込み欄を方眼紙タイプにしたのは「間取り、地図」などのメモを書き込みやすくするためです。加えて、文章を書く場合にも方眼があれば上下にズレなくてよいですからね。

書き込み欄の下に翌週の「やることチェック」としてCHECE欄も設定しました。

自己流の手帳術を身につけよう

メモはとにかく書き慣れることです。書く習慣をつけると自分流の書き方が身についていきます。ほかの人に見られてもわからないように「暗号、記号、アイコン」で書くのもよいでしょう。

最近は、書店に行くと手帳術のムック本がたくさん並んでいます。とくに今の時期は手帳が売れるシーズンですのでかなりの充実ぶりです。

「デキル人の手帳術」なんて触れ込みで、いろんな分野の優秀な人が自分の手帳術を公開しています。立ち読みして「これは使えるな」という使い方があれば、取り入れてみるのもよいでしょう。

もちろん、「自分にはなじまないなぁ」と感じたなら、すぐにやめればよいのです。あなたの手帳術は「あなた流」でよいのですから・・・ね!(^^)!