【令和7年10月施行】改正住宅セーフティネット法 第5回 居住サポート住宅の認定制度の創設

2025/11/07

執筆国土交通省 住宅局 安心居住推進課 |

前回まで、大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備について解説しました。

第5回は、住宅セーフティネット法等の改正で創設された新制度、「居住サポート住宅」について解説します。

- ①大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

―1.終身建物賃貸借

―2.残置物処理

―3.家賃債務保証 - ②居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の供給促進

- ③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

新制度の狙い

賃貸人(大家等)の多くは、要配慮者の賃貸住宅への入居に不安を抱いていると言われています。

例えば、高齢者については「居室内での死亡事故等に対する不安」が入居制限の最も多い理由として挙げられており、孤独死や残置物処理などへの対応の懸念から、特に単身高齢者などの入居に対する不安感が大きくなっています。

こうした不安感の背景には、入居前の課題だけでなく、入居後の課題・トラブルなどもあるため、要配慮者の住まいを確保するためには、入居前から入居中、退居時(死亡時)までのサポートを提供することにより、こうした不安を軽減することが必要です。

また、要配慮者においては、住宅の確保だけでなく、心身の状況、生活・就労、子育てや家族の状況などの複合的な課題を抱えている場合も多く、住宅の確保等に関する相談など入居前の支援だけでなく、入居中の見守りや生活支援など、様々な支援を必要としています。こうしたニーズへの対応が必要になっているところです。

こうしたことから、改正法では、居住支援法人等が大家と連携し、要配慮者に対して、安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ等の入居中のサポート行う住宅(居住サポート住宅)を、福祉事務所を設置する市、町村又は都道府県が認定する制度を創設しました。

居住サポート住宅の認定

賃貸住宅を居住サポート住宅として活用するには、「居住安定援助計画」を作成し、福祉事務所を設置する市、町村又は

都道府県の認定を受ける必要があります。

認定基準は、①事業者・計画に関する基準、②サポートに関する基準、③住宅に関する基準の3つの要素で構成されます。これらの基準は国土交通省と厚生労働省が共同で定めており、市町村等の住宅担当と福祉担当が緊密に連携して運用することを想定しています。

① 事業者・計画に関する基準

事業者が欠格要件に該当しないこと、サポートが必要な要配慮者のための「専用住宅」を1戸以上設けること等があります。

② サポートに関する基準

1)1日に1回以上、ICTの活用等により入居者の安否確認を行うこと(安否確認)

2)1月に1回以上、訪問等により入居者の心身・生活状況を把握すること(見守り)

3)入居者の心身・生活状況に応じて、利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を行い、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと(福祉サービスへのつなぎ)

これらの内容に関する基準のほか、サポートの対価が不当に高額とならないこと等といった基準があります。

③ 住宅に関する基準

床面積について、新築住宅の場合は25㎡以上、既存住宅の場合は18㎡以上であること、耐震性を有すること、台所・便所・浴室等の一定の設備を設けていること、家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと等があります。

居住サポート住宅で提供される1)安否確認は、入居者の無事を確認することを主な目的とするものであり、健康管理を目的とすることは任意です。2)見守りは、入居者の心身や生活の状況から、課題や困りごとがないか確認すること、3)福祉サービスへのつなぎは、見守り等によって把握した入居者の心身・生活状況に応じて適切な公的機関や民間の福祉サービスを利用できるようサポートを行うことです。

入居者が1~3)のサポートを受けるかどうかは、家族や知人等の身寄りの有無など入居希望者を取り巻く状況等を踏まえ、孤独死や生活上のトラブル等のリスクなどを考慮した上で、基本的には大家から入居希望者に提案し、入居希望者との合意により判断されます。これに基づき、賃貸住宅の入居契約と併せて、サポートの提供を受けることについても契約することが考えられます。

いずれのサポートも、これまで居住支援法人等が実施してきたノウハウを活かし、要配慮者本人の状態や意向を尊重して適切に提供されることが重要です。例えば、要配慮者の意向や状況に応じて、生活が安定している時期にはICTによる安否確認のみ行うこと、心身が不安定になったときには訪問の頻度が高くなること等も考えられます。

居住サポート住宅に適用される特例等

認定を受けた居住サポート住宅には、様々な特例があります。

まず、居住サポート住宅の入居者が生活保護受給者である場合、法律上原則として生活保護のうち住宅扶助費等の代理納付を受けることができます。また、

第4回

で解説したとおり、居住サポート住宅に入居する要配慮者については、認定家賃債務保証業者は家賃債務保証を原則引き受けることとなります。 このほか、居住サポート住宅を対象とした改修費や家賃低廉化等の補助制度があり、例えば、居住サポート住宅とするために行ったバリアフリー改修工事や耐震改修工事、防音・遮音工事などについて、国の補助制度が設けられています。

今後、認定された居住サポート住宅は、「

居住サポート住宅 情報提供システム

」において、オンラインで検索・閲覧することができます。

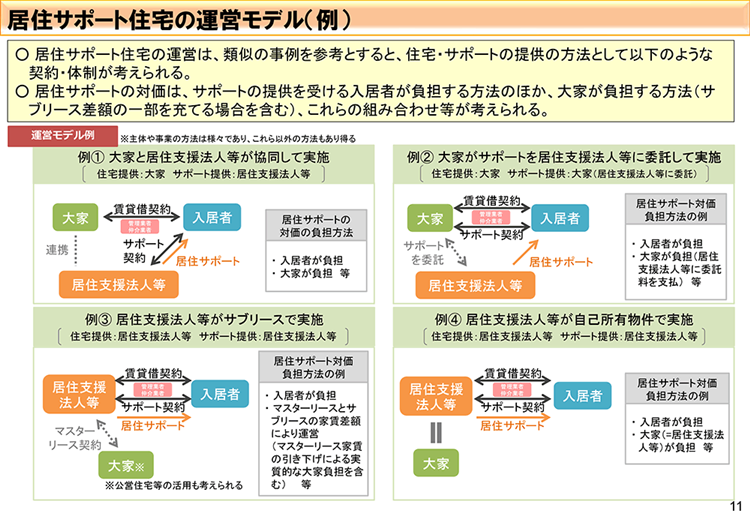

居住サポート住宅の運営モデル

そもそも、居住サポート住宅事業を行う者については、改正法において、「賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業を実施する者」と定められています。このように、賃貸人と援助実施者の両方が含まれています。

具体的な認定申請イメージとしては、大家が住宅を貸し、居住支援法人等がサポートを提供するケース、居住支援法人等がサブリースで居住サポート住宅事業を実施するケース、大家が自ら(委託等を活用して)サポートを提供するケース等が考えられます。国土交通省では、居住支援法人、家賃債務保証業者、保険業者、賃貸人等が連携して実施する見守り等を行う住宅(居住サポート住宅等)を供給する先導的な取組に対して支援(注1)を行っていますが、こうした事例のスキーム等をまとめて提供する等、居住サポート住宅の供給促進を図っています。

注1:みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業。

| 「居住支援」とは何か、なぜ「居住支援」が必要か、 |