【令和7年10月施行】改正住宅セーフティネット法 第4回 家賃債務保証

2025/10/22

執筆国土交通省 住宅局 安心居住推進課 |

前回は、大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備として、残置物処理について解説しました。今回のキーワードは、「家賃債務保証」です。

- ①大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

―1.終身建物賃貸借

―2.残置物処理

―3.家賃債務保証 - ②居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の供給促進

- ③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

家賃債務保証とは

従来の連帯保証人に代わるものとして、家賃滞納時の立替えなど賃借人の委託を受けて家賃債務の保証を提供する家賃債務保証業者の利用が広がっています。現在では賃貸住宅の8割程度で利用されています。

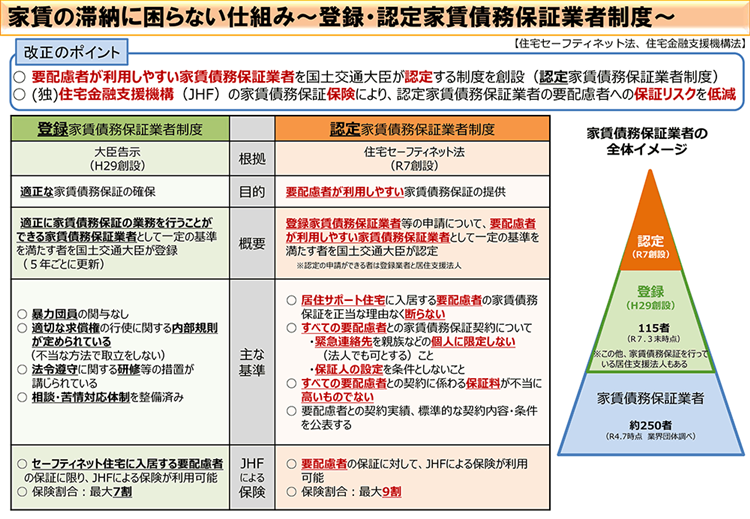

国土交通省は、2017(平成29)年に、適正に家賃債務保証の業務を行うことができる者として、次のような一定の要件を満たす家賃債務保証業者を、国土交通大臣が登録する制度を創設しました。

・法令等を遵守させるための研修等が行われていること

・適切な求償権の行使に関する内部規則が定められていること

・相談・苦情対応体制を整備済みであること

・家賃債務保証の業務について一定の経験を有すること 等

こうした登録家賃債務保証業者について、国が利用を推奨する事業者として、 国土交通省のホームページ でその情報を広く提供しています。

大臣認定制度の創設

家賃債務保証の利用が増加している一方で、要配慮者は家賃滞納のリスクが高いとして、この家賃債務保証の利用に関する審査に通らないことがあります。このため、要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するためには、家賃債務保証を利用しやすい環境を整備することが必要です。

そこで、改正法では、登録を受けた家賃債務保証業者等を対象に、要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する仕組みを創設しました。

認定の条件は、主に以下の5点です。

- ① 居住サポート住宅(※)に入居する要配慮者の申込みを正当な理由なく断らないこと

- ② 要配慮者との契約締結の条件として、緊急連絡先を親族などの個人に限定しないこと

- ③ 要配慮者との契約締結の条件として、保証人の設定を求めないこと

- ④ 要配慮者との契約に係る保証委託料が、その契約の履行のために要する費用に照らして不当に高いものでないこと

- ⑤ 要配慮者との契約締結の実績及び標準的な契約の内容・締結の条件について、インターネットの利用等により公示すること

※「居住サポート住宅」制度とは、今回の改正法で新たに創設した制度です。詳しくは第5回で解説します。

認定家賃債務保証業者の活用

大臣認定の要件として「居住サポート住宅に入居する要配慮者の申込みを正当な理由なく断らないこと」としているとおり、「居住サポート住宅」を提供する賃貸人(大家等)や居住支援法人等は、この認定家賃債務保証業者を活用することができます。

認定家賃債務保証業者にとっては、これまで家賃債務保証の引受けを断られることが多かった要配慮者の方でも、居住サポート住宅に入居する場合は居住支援法人等による見守りなど入居中のサポートがあることから、家賃の安定した支払いなどを期待することができます。

また、認定家賃債務保証業者については、全ての要配慮者に対して、契約締結の条件として、緊急連絡先を親族などの個人に限定しないこと、保証人の設定を求めないこと等を要件としています。要配慮者が家賃債務保証を利用でき、身寄りのない方でも賃貸住宅へ入居しやすくなることが期待されます。

認定された家賃債務保証業者の一覧は、登録制度と同様、

国土交

なお、認定家賃債務保証業者に対しては、保証リスクを軽減する仕組みとして、住宅金融支援機構(JHF)が提供する家賃債務保証の保険を利用することができることになっています。居住サポート住宅に入居する要配慮者の場合、保険割合は9割です。

| 「居住支援」とは何か、なぜ「居住支援」が必要か、 |