【令和7年10月施行】改正住宅セーフティネット法 第3回 残置物処理

2025/10/10

執筆国土交通省 住宅局 安心居住推進課 |

前回、大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備として、終身建物賃貸借について解説しました。

今回のキーワードは「残置物処理」です。

- ①大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

―1.終身建物賃貸借

―2.残置物処理

―3.家賃債務保証 - ②居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の供給促進

- ③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

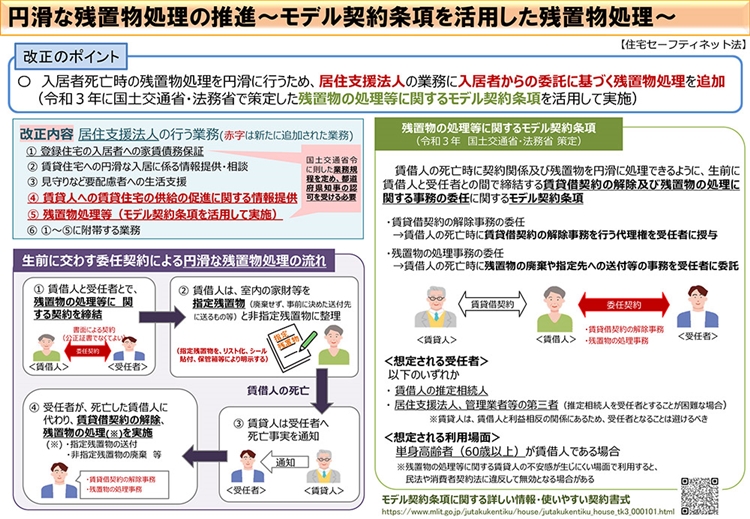

モデル契約条項を活用した残置物処理

賃借人(入居者)が亡くなった場合、賃貸借契約上の賃借権や居室内に残された家財(残置物)は相続の対象となるため、相続人の有無や所在がわからない場合、その処理が困難になることがあります。こうしたことへの不安から、高齢者に部屋を貸すことを賃貸人が躊躇するという実態があります。

こうした不安を軽減し、高齢者の居住の安定確保を図る観点から、2021(令和3)年6月、国土交通省と法務省が共同で、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下、「モデル契約条項」)を策定しました(注1)。これは、賃借人死亡時の賃貸借契約の解除及び残置物の処理に関する死後事務委任契約を、入居者(委任者)が生前に受任者との間で締結すること等を内容とするものです。

受任者は、賃借人の推定相続人のほか、居住支援法人や管理業者等の第三者が想定されます。

モデル契約条項を活用した残置物処理等の基本的な流れ

①賃借人(委任者)と受任者との間で、残置物の処理等事務に関する委任契約を締結する

↓

②賃借人は、室内の家財等を指定残置物(死後も廃棄せず、事前に決めた宛先に送付するもの等)と、非指定残置物に整理する

(実務上は、指定残置物をリスト化、シール貼付、保管箱等により明示することにより整理)

↓

③賃借人死亡時、賃貸人はその旨を受任者に通知し、賃貸借契約の終了手続に対応する

↓

④受任者が、賃貸借契約の解除と残置物の処理(指定残置物の送付、非指定残置物の廃棄等)を行う

単身高齢者の利用を想定、それ以外も

モデル契約条項の利用場面は、賃借人が原則として単身高齢者(60歳以上の者)である場合が想定されます。

ただし、賃借人に推定相続人が存在しない場合や所在が不明の場合など、賃借人の死亡時に残置物の処理等をすべき者と連絡を取ることが期待できない(緊急連絡先が確保できない等)場合に、60歳未満の単身者の入居支援のために活用することは否定されません。

モデル契約条項は、法令で義務付けられているものではありませんが、これを活用することにより、合理的な死後事務委任契約等の締結による円滑な残置物処理の実施、ひいては、単身高齢者等の居住の安定確保が図られることが期待されます。

居住支援法人による残置物処理の推進

改正法では、モデル契約条項がより一層活用されるとともに、要配慮者に対する居住支援のノウハウを持つ居住支援法人が残置物処理の担い手となるよう、住宅セーフティネット法に基づく居住支援法人の業務として、要配慮者本人からの委託に基づく死後の残置物処理を追加しました。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(業務)

第六十二条 支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

五 賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。

残置物処理等業務を行う居住支援法人は、あらかじめ、残置物処理の手順、費用、契約の方法等を記載した業務規程を定め、都道府県知事の認可を受ける必要があります。

居住支援法人がモデル契約条項を踏まえた一定のルールに沿って残置物処理を実施できるようにすることで、賃貸人と賃借人の双方にとって、円滑・適切な残置物処理が行われる環境を整備していきます。

注1 : 国土交通省ホームページに「残置物の処理等に関するモデル契約条項」に関するガイドブックや契約書式等を掲載しています。( https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html )

| 「居住支援」とは何か、なぜ「居住支援」が必要か、 |