【令和7年10月施行】改正住宅セーフティネット法 第2回 終身建物賃貸借

2025/09/26

執筆国土交通省 住宅局 安心居住推進課 |

2024(令和6)年の住宅セーフティネット法等の改正では、下記の3つを柱として、要配慮者が安心して生活を送るための住まい確保できるよう、施策の推進を図っています。

このうち、①大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備について、今回から第4回まで、「終身建物賃貸借」、「残置物処理」、「家賃債務保証」をキーワードとして解説します。

- ①大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

―1.終身建物賃貸借

―2.残置物処理

―3.家賃債務保証 - ②居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の供給促進

- ③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

終身建物賃貸借とは

賃貸借契約の賃借人(入居者)が亡くなった場合、一般的な賃貸借契約に基づく賃借権は相続の対象となるため、賃貸人(大家)は、亡くなった入居者の相続人の有無等を確認し、その相続人との間で契約解除等を行う必要があります。

また、現行の借地借家法では、建物の賃貸借について賃借人が死亡したときに終了する旨の特約を定めることは、賃借人に不利な特約を定めるものとして無効と解されます。

この点、「終身建物賃貸借」契約は、入居者の死亡時まで継続し、入居者の死亡時には確定的に終了する、一代限りの借家契約です。入居者が亡くなった場合に賃借権が相続されないことから、大家にとっては入居者が亡くなった場合の手続き等の不安を軽減することができます。また、入居者にとっては基本的に生涯同じ家に住み続けることができる安心感があります。

終身建物賃貸借契約を締結した場合、賃貸人から解約の申入れは、一定の事由につき都道府県知事等の承認を受けた場合に限定され、借地借家法第28条の正当事由(注1)による判断にはよらないこととされています。

また、死亡時に終了するという、賃借人にとって不利な契約を締結するものであることから、当事者の意思を確認するため、書面契約とする必要があります。国土交通省では、終身建物賃貸借の契約書のひな形(注2)を公開しており、実際の契約締結時に参考とすることができます。

認可手続の簡素化 ― 住宅ごとの認可から事業者の認可へ

認可手続の簡素化

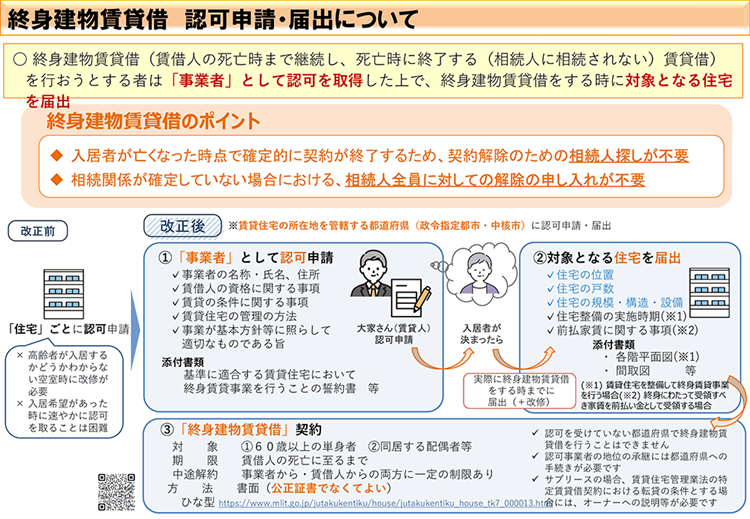

終身建物賃貸借契約を行うには、あらかじめ、都道府県知事等の認可を受ける必要があります。

改正前の制度では、終身建物賃貸借を行う賃貸住宅ごとに認可を受ける必要がありましたが、改正後は、事業者(賃貸人)として都道府県知事等の認可を受けておき、実際に高齢者の入居が決まったら、住戸番号や賃貸住宅の構造等の届出を行えばよいことになりました。

住宅の基準緩和

また、終身建物賃貸借を行う住宅は、床面積の基準やバリアフリー等の基準に適合している必要があります。今回、認可手続の簡素化とあわせて一部の基準を緩和しました。

例えば、床面積の基準としては、既存住宅(建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。以下同じ。)の場合は18㎡以上であることが求められます。また、既存住宅の場合のバリアフリーの基準としては、専用部分の便所・浴室に手すりを設置すること等としています。

こうした手続きや基準の改正により、賃貸住宅市場における終身建物賃貸借契約の利用促進を図っています。

注1 : 借地借家法第28条では、建物の賃貸借に関する経過などを考慮して「正当の事由」があれば、賃貸人から賃貸借契約の解約を申し入れることができると定めています。

注2 : 「終身建物賃貸借標準契約書」のひな型については こちら を参照

| 「居住支援」とは何か、なぜ「居住支援」が必要か、 |