【令和7年10月施行】改正住宅セーフティネット法 第1回 住まいのセーフティネット ~なぜ今、「住まい」が重要なのか~

2025/09/15

住宅セーフティネット法が改正されます

高齢者や単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中で、今後ますます高齢者、低額所得者などの住宅確保要配慮者(以下「要配慮者」)の賃貸住宅への入居に対するニーズが高まることが見込まれます。また、障害者、ひとり親世帯、刑務所出所者、外国人などが民間賃貸住宅に入居する場合もその入居が円滑に進まないことがあります。

そのような状況を受けて、2024(令和6)年の通常国会において「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」)等(注1)が改正されました。

これまでの経緯:平成29年改正

住宅セーフティネット法は、2017(平成29)年にも改正されています。同年の改正を踏まえた住宅セーフティネット制度の柱は次の3つであり、これらを柱として要配慮者の住まいの確保や居住支援の取組が進められてきました。

住宅セーフティネット法(平成29年改正)の3つの柱

- ① 要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット登録住宅)の登録制度

- ② セーフティネット登録住宅の供給促進のための経済的支援

- ③ 入居前から入居後まで、要配慮者への様々な居住支援を担う「居住支援法人」と、要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するために地方公共団体・不動産関係団体・居住支援団体等が連携・協議を行う「居住支援協議会」

こうした住宅セーフティネット制度の実施状況や昨今の社会状況を踏まえ、2023(令和5)年7月に、住宅政策と福祉政策が一体となった居住支援機能等のあり方を検討するため、「住宅確保要配慮者の居住支援機能等のあり方に関する検討会」を設置しました。

この検討会は、住宅分野、福祉分野、刑事司法分野をそれぞれ所管する、国土交通省、厚生労働省、法務省の3省の関係局が合同開催するもので、有識者、不動産関係団体、福祉関係団体、消費者関係団体、地方公共団体等の役職員が委員として参画し、居住支援に関する現状や課題について議論した上で、2024(令和6)年2月に「住宅確保要配慮者の居住支援機能等のあり方に関する中間とりまとめ」(以下、「中間とりまとめ」)が提言されました。この提言も踏まえ、令和6年、住宅セーフティネット法等の改正法案を提出し、5月に可決・成立、6月5日に公布されたところです。

改正法の主要な事項は、2025(令和7)年10月1日に施行されます。制度の開始に向け、2025(令和7)年6月から7月にかけて、住宅セーフティネット法に基づく基本方針や、関係省令・告示等が多数制定されたほか、2024(令和6)年9月と2025(令和7)年6月には、国土交通省、厚生労働省等の合同で、全国各地で地方公共団体や関係事業者等を対象とした説明会が開催されました。

本連載では、住宅セーフティネット法等改正の背景や新制度の内容、今後の展望などを全7回で解説していきます。

要配慮者の住まいに関する現状と課題

我が国の総人口は今後も減少し続ける一方、高齢者人口は増加しており、高齢者世帯数は2030年に約1,500万世帯を超える見通しとなっています。

また、現在、単身世帯が約2,100万世帯と、総世帯数の4割近くを占めており、特に、単身の高齢者世帯は、2030年に887万世帯、2050年には1,084万世帯(総世帯数の約2割)となる見通しです(注2)。

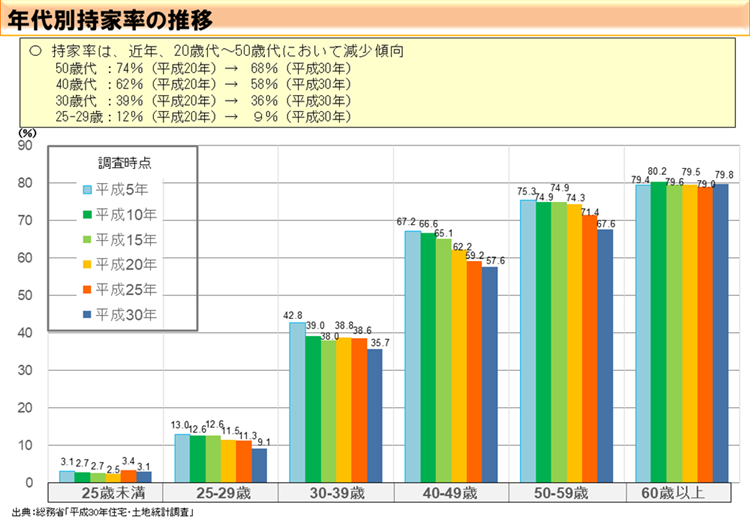

加えて、近年、20歳代から50歳代までの各年代別の持家率が減少傾向にあります。

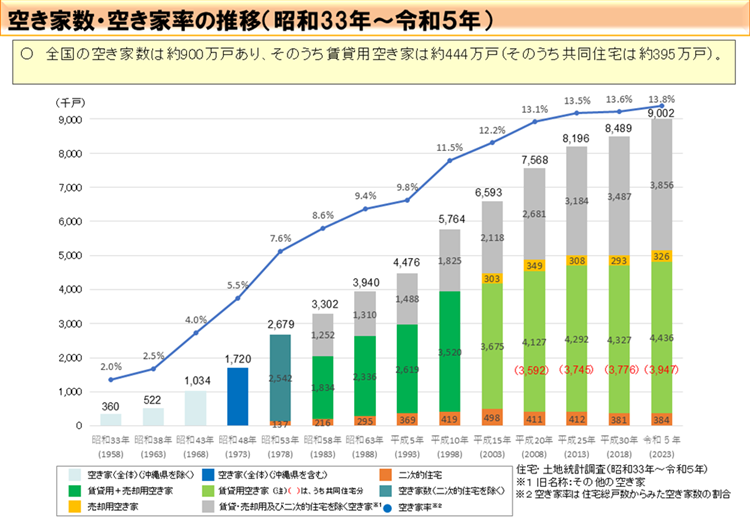

また、住宅ストックの状況としては、全国には、約444万戸の賃貸用の空き家・空き室が存在しています(注3)。

住戸面積でみると、公営住宅はファミリー向けが中心となっていますが、民間賃貸住宅では単身世帯向けの比較的小さいものが多くなっています。

一方で、賃貸人(大家等)の一定割合は、要配慮者の賃貸住宅への入居に不安を抱いていることが指摘されています。例えば、高齢者については「居室内での死亡事故等に対する不安」が、入居制限を行う最も多い理由として挙げられており、孤独死や残置物処理などへの対応の懸念から、特に単身高齢者などの入居に対する不安感が大きくなっています。要配慮者が円滑に賃貸住宅に入居するためには、こうした不安を軽減することが重要です。

また、要配慮者は、住宅の確保だけでなく、心身の状況、生活・就労、子育てや家族の状況などの複合的な課題を抱えている場合も多いと言われています。住宅の確保等に関する相談などの入居前の支援だけでなく、入居中の見守りや生活支援、居場所(サードプレイス)の確保等を含む社会参加の促進、死後事務の実施など、「入居前」から「入居中」、「退居時(死亡時)」まで、様々な支援を必要としています。

こうした中、2017(平成29)年の住宅セーフティネット法改正で創設された居住支援法人は、全国で1,064法人が指定され(令和7年6月30日時点)、居住支援協議会は、全国で163(令和7年6月30日時点)が設立されるなど、全国的に居住支援の体制整備が進んできています。一方で、居住支援事業の継続性や、市区町村単位での居住支援協議会の設立・運営、地方公共団体の住宅部局と福祉部局との連携等について課題があるとの指摘もあります。

こうした現状・課題を踏まえ、今後の居住支援のあり方に関する基本的な方向性として、検討会の中間とりまとめにおいて、

① 要配慮者が賃貸住宅に円滑に入居するための市場環境を整備すること

② 「住宅」と「福祉」が緊密に連携し、行政が積極的に関与しつつ、相談から入居前、入居中、退居時(死亡時)までの一貫した総合的・包括的な支援体制を構築すること、その際居住支援法人を効果的に活用すること

③ 賃貸住宅の空き家・空き室が相当数あることを踏まえ、賃貸人の不安を解消しつつ住宅ストックを積極的に活用すること

等が示されました。

住宅セーフティネット法等の改正のポイント

こうしたことを踏まえ、2024(令和6)年の住宅セーフティネット法等の改正では、次の3つを柱として、要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保できるよう、賃貸住宅に円滑に入居できる環境整備を推進することとしています。

令和6年改正の3つの柱

- ① 大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

- ② 居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の供給促進

- ③ 住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

次回から、この3つの柱に沿って内容を解説していきたいと思います。

注1:あわせて、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」等を改正。

注2:国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」令和6年4月公表。

注3:総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計(確報集計)」令和6年9月公表。