【令和7年10月施行】改正住宅セーフティネット法 第6回 住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

2025/11/19

執筆国土交通省 住宅局 安心居住推進課 |

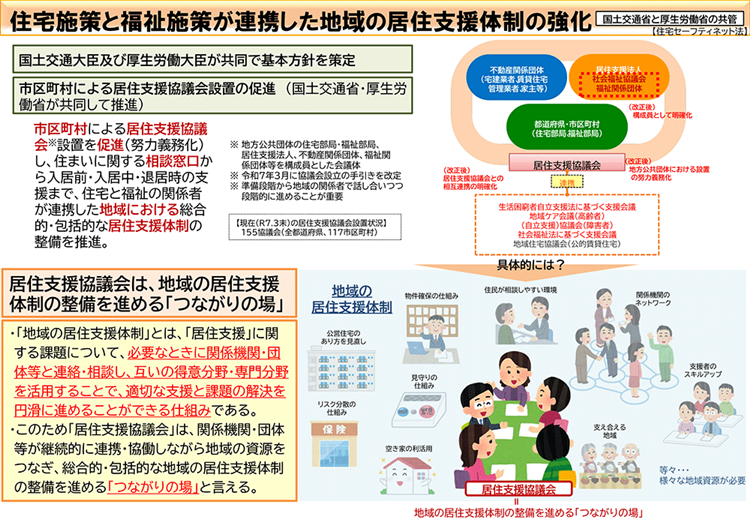

住宅セーフティネット法等の改正の最後の柱は、③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化です。

- ①大家と要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備

―1.終身建物賃貸借

―2.残置物処理

―3.家賃債務保証 - ②居住支援法人等が入居中のサポートを行う賃貸住宅(居住サポート住宅)の供給促進

- ③住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

要配慮者の居住の安定確保を図るためには、地域の実情に応じた居住支援に関する活動が積極的に行われていくことが重要であり、住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化が求められます。

居住支援協議会の意義と役割

居住支援協議会とは、居住支援に係る関係機関・団体等が継続的に連携・協働しながら地域の居住支援体制を整備するための「つながりの場」となるものです。

この「居住支援体制」とは、「居住支援」に関する課題について、必要なときに関係機関・団体等と連絡・相談し、互いの得意分野・専門分野を活用することで、適切な支援と課題の解決を円滑に進めることができる仕組みといえます。

改正法では、次のように規定されており、市区町村による居住支援協議会の設置を努力義務化しています。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(住宅確保要配慮者居住支援協議会)

第八十一条 地方公共団体は、単独で又は共同して、支援法人、宅地建物取引業者(中略)、賃貸住宅を管理する事業を行う者その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者(引用者注=不動産事業者・団体)及び社会福祉協議会(中略)その他の住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者(引用者注=福祉関係事業者・団体)により構成される住宅確保要配慮者居住支援協議会(中略)を置くように努めなければならない。

居住支援協議会の機能・役割は、地域の状況や課題等によって様々ですが、基本的には、多様な関係機関・団体等をつなぐことにより、それぞれの得意分野・専門分野を活かし、様々な住まいの課題の解決と互いの活動・支援の隙間を埋めることが求められます。

そして、そのためには、

①関係機関・団体等がつながり、お互いを理解する「土台づくり」

②最適な役割分担を話し合い、支援を円滑にする「仕組みづくり」

③多様なニーズに対応するため、地域資源を拡大・開発する「資源づくり」

といった活動が重要です。

改正法では、居住支援協議会の協議事項として、次のように明確化されています。

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

(住宅確保要配慮者居住支援協議会)

第八十一条

2 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する施策と住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議を行うものとする。

この「要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置」には、住まいに関する相談窓口における対応から入居前、入居中及び退居時における支援まで、住宅施策と福祉施策の関係者が連携して行う、あらゆる措置・取組が含まれます。

居住支援協議会の設立・運営に向けて

改正法では、居住支援協議会の構成員として、不動産関係事業者・団体に加え、社会福祉協議会や福祉関係事業者・団体が含まれることも明確化されました。

具体的には、不動産事業者・団体としては、宅地建物取引業者、賃貸住宅管理業者、賃貸人等の団体や、地域の不動産事業者等が考えられます。また、福祉関係事業者・団体としては、社会福祉協議会、生活困窮者自立相談支援機関、地域包括支援センター、基幹相談支援センター、地域の福祉事業所等が考えられます。

このほか、地域の実情に応じて、弁護士・司法書士等の法律の専門家、医療関係機関、更生保護関係者・保護司会、区長会、民生委員児童委員協議会など、様々な関係者・団体等の参加も考えられます。

また、複数の地方公共団体が共同して協議会を設置できることについても法律上明記しています。

市区町村においては、居住支援協議会の設立・運営等を通じて、地域における居住支援のニーズや実態を把握するとともに、要配慮者等に対する情報の提供、要配慮者等からの相談に対応するための体制の整備、関係者の連携の推進等に関する具体的な協議を行い、総合的・包括的な居住支援体制の整備に向けた具体的な施策を着実に進めていくこと、また、都道府県においては、管内の市区町村における居住支援協議会の設立及び効果的な運営のための支援を行うほか、地域の実情に応じて、管内の市区町村及び関係者等の連携の促進に向けた取組等を行っていただくことが重要です。

国土交通省のホームページなどで、「

居住支援協議会設立の手引き~居住支援協議会 はじめの一歩~

」(令和7年3月 居住支援協議会設立の手引き作成委員会)を公開しています。実効性のある市区町村居住支援協議会の設立と効果的な運営に向けたノウハウから、市区町村の各部局間で居住支援に関する取組を進めるための意識合わせをするためのツールまで、様々な有益な情報が掲載されていますので、是非ご覧いただきたいと思います。

居住支援法人制度の見直し

改正法の施行に伴い、居住支援法人による、地域ニーズに対応した効果的な居住支援の取組を促進していくことが、さらに重要になっています。

こうしたことから、居住支援法人と地方公共団体との連携や、居住支援法人と他の居住支援の関係者との連携、居住支援に携わる人材の育成を促進しつつ、審査の厳格化や情報公開の推進、適切・効果的な指導監督により、貧困ビジネス等要配慮者の権利利益を不当に侵害するような事業が行われることのないようにするため、制度の一部を見直しました。

具体的には、まず、居住支援法人が作成する計画等の記載事項として、次の①②が掲げられていましたが、これらに加え、次の③④を追加しました。

①組織、人員及び運営に関する事項

②支援業務の概要及び実施の方法に関する事項

③地方公共団体並びに他の居住支援の関係者との連携に関する事項

④支援業務に係る人材育成に関する事項

居住支援法人において、これら③・④の取組が実施されることと相まって、地方公共団体においても積極的に居住支援法人との連携・協働に向けた取組を行うことで、双方向の意見交換が促進されることが期待されます。

また、居住支援法人の職員等が、各地域の居住支援協議会や居住支援に関係する外部組織・全国団体等が主催する研修会へ参加すること等により、住宅や福祉の専門的知識や多角的視点、最新の ICT技術等の全国的な動向、他の居住支援法人の優良な取組事例等の把握・共有が進むことも考えられます。

さらに、居住支援法人による貧困ビジネス等を防止するため、指定審査の厳格化や指導監督の実施、要配慮者や地域住民等に対する適切な情報公開等により、「要配慮者や支援者等が適正な居住支援法人を選択できる仕組み」を構築します。

具体的には、居住支援法人が要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合には、その内容や金額等を計画等に記載すること、この計画等は居住支援法人のホームページ等で公表すること、指定申請時には、要配慮者等からの問合せ先を申告すること等も定めています。

要配慮者に対する生活支援や福祉ニーズの高まりを踏まえ、今後は、居住支援法人制度は基本的に国土交通省・厚生労働省の共管となります。居住支援法人の指定審査や指導監督についても、都道府県の住宅部局、福祉部局等が緊密に連携して対応していくことが望まれます。