独立・開業で広がる!ソーシャルワーカーの新しい働き方ガイド Vol.2 ソーシャルワーカーとして独立・開業する意味②

2025/09/12

福祉職(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等)必見!

この連載は、介護や福祉の仕事に熱い想いをもち、これから資格取得を目指している方、あるいはすでに資格をもっていて、さらなるスキルアップを考えている方に向けてお届けします。

Vol.1では働き方の選択肢としての「独立・開業」について、メリットやデメリットをお伝えしました。ですが、ソーシャルワーカーの独立・開業には、それ以上の意味があります。

著者

横田 一也(株式会社カラーサ・社会福祉士事務所カラーサ代表)

松谷 恵子(まつたに社会福祉士事務所所長)

小川 幸裕(弘前学院大学社会福祉学部教授)

社会的課題解決としての手段:「独立・開業」という挑戦

独立し、自らの事業を立ち上げることは、単なるキャリアの選択肢を超えた、重要な意味をもちます。それは、専門職としての深い知識、高い倫理観、そして何よりも「困っている人を支えたい」という強い使命感を原動力に、社会の課題に主体的に向き合う「ソーシャルアクション(社会的な行動)」にほかなりません。

独立・開業によって、目の前の支援を必要とする方々(クライエント)だけでなく、その背景にある地域社会の構造にも、より柔軟かつ創造的に働きかけることが可能になります。

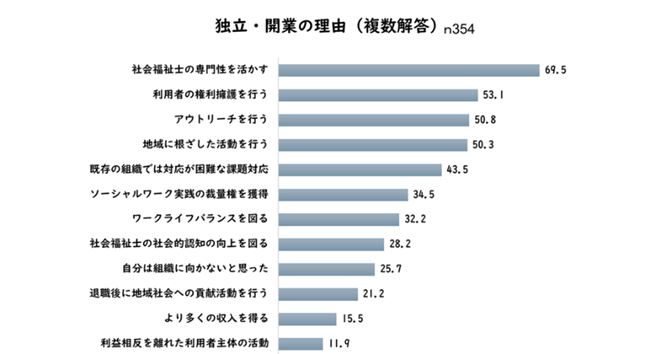

グラフからわかる「自分で道を切り拓く理由」

下のグラフは、社会福祉士として独立・開業の道を選んだ人が「なぜ、独立・開業したり、フリーランスになったりするのか?」という理由をまとめたものです。

単位(%)

どんな理由が多いのか、見ていきましょう。

●「自分の得意なことを最大限に活かしたい!」

・最も多い理由は「社会福祉士の専門性を活かす」(69.5%)でした。これは、自分がもっている特別な知識やスキルを、もっと自由に、深く使いたいという思いが強いことを示しています。組織では難しかった、自分らしい仕事の仕方を求めているのでしょう。

●「困っている人を直接支えたい」「地域に貢献したい」という強い気持ち

・次に多かったのは、「利用者の権利を守りたい」(53.1%)や「支援が必要な人の元へ積極的に出向きたい」(アウトリーチ、50.8%)という理由です。直接、人を支えたいという使命感が強いことがわかります。

・「地域のために活動したい」(50.3%)という人も多く、地域への貢献意欲の高さがうかがえます。

●「既存のやり方では限界」「もっと自由に働きたい」という思い

・「今の組織では解決が難しい問題に取り組みたい」(43.5%)という理由からは、現状への課題意識と行動力がうかがえます。

・「仕事の進め方を自分で決めたい」(裁量権獲得、34.5%)や「仕事とプライベートのバランスを良くしたい」(ワークライフバランス、32.2%)といった、自分らしい働き方を求める声も多くみられます。

●収入だけではない、多様な独立の動機

・意外なことに「もっと収入を増やしたい」(15.5%)という理由は少なめでした。お金だけでなく、別の目的が強いことがわかります。

・「組織で働くのが合わないと感じた」(25.7%)人や、「引退後に地域に貢献したい」(21.2%)という人もいました。

このグラフから、多くの人が独立・開業を選ぶのは、「自分の専門性を最大限に活かして社会に貢献したい」という強い気持ちと、「自分らしい働き方を追求したい」という思いがあるからだと読み取れます。単なる経済的な理由にとどまらず、深いやりがいや信念を求めて、新たな道を切り拓く人が多いことが示されています。

独立・開業したソーシャルワーカーが実践する「社会的な行動」の具体例

前のグラフで見てきたように、独立・開業の大きな動機の1つは、社会的課題の解決に主体的にかかわることです。では、具体的に「独立・開業したソーシャルワーカー」がどのように社会的な行動(ソーシャルアクション)を起こしているのか、その例を見ていきましょう。

●地域で孤立しがちな高齢者に対し、専門的な傾聴と状況把握に基づいたきめ細やかな相談支援を提供し、その人らしい生活を実現するための具体的な道筋を共に描きます。

●障がいのある人やその家族が抱える複雑な課題に対し、多角的な視点から、利用できる制度の案内、地域資源との連携、そして本人が力を発揮できるよう継続的なサポートを行います。

●子どもの貧困という社会の根深い問題に対し、学習支援、家庭環境への働きかけ、地域全体で支え合う体制づくりなど、多岐にわたる視点から積極的に関与し、解決を目指します。

●自身の豊富な経験や専門知識を活かし、地域住民やボランティア、あるいはこの分野に新しくかかわる人向けに、基礎的な知識やスキル、倫理観を学ぶための講座や研修プログラムを開発し提供します。

●経験の浅いソーシャルワーカーや、対応が難しい事例を抱えるソーシャルワーカーに対し、専門家としての助言(スーパービジョン)やコンサルテーションを提供し、質の高い支援をサポートします。

独立・開業は、既存の制度やサービスの「隙間」を埋め、これまで支援が届かなかった人々に対し、専門性に基づいた質の高いサポートを直接届けることを可能にします。これは、個人の問題を解決するだけでなく、誰もが安心して暮らせる、より公正で包容力のある社会を築くための大切な貢献といえるでしょう。

もちろん、事業を継続していくには、社会的な視点だけでなく、経営的な視点も不可欠であり、決して簡単な道ではありません。しかし、独立・開業は「支援者としてもっとできることがあるはずだ」「社会の課題解決に、自分の力を最大限に活かしたい」という強い使命と情熱を実現するための、非常に有力な手段となります。

社会のニーズを的確に捉え、専門的な知識と技術に基づいた適切な支援を提供することこそが、事業への信頼を高め、その継続性を確保する最も重要な要素であるといえるでしょう。

参考文献

2024年「 独立型社会福祉士のアドボカシーモデルの構築に関する調査 」〈2025.4.27〉

著者紹介

横田 一也(よこた かずや)

株式会社カラーサ・社会福祉士事務所カラーサ 代表/認定社会福祉士(地域社会・多文化分野)・介護福祉士・介護支援専門員・大阪府人権擁護士等。

障害者・高齢者福祉分野を中心に支援経験を重ね、2012年に独立。ソーシャルワーカーとして子どもから障がい者・高齢者まで幅広い支援活動を行う。成年後見人等の受任のほか、スクールソーシャルワーカーや大学等講師を務める。訪問ケア・人材育成事業で地域に根ざした活動を展開。

松谷 恵子(まつたに けいこ)

まつたに社会福祉士事務所所長/認定社会福祉士(児童・家庭分野)・介護支援専門員。

高齢者の通所介護・グループホームの勤務を経て、2011年10月まつたに社会福祉士事務所開設。福祉全般の相談業務、第三者委員やオンブズマン、成年後見人等の受任、スクールソーシャルワーカー、スーパーバイザー、非常勤講師・研修講師等を行う。

小川 幸裕(おがわ ゆきひろ)

弘前学院大学社会福祉学部 教授/社会福祉士。

独立・開業したソーシャルワーカーを対象とした調査に基づき、ソーシャルワーク実践の構造や要因を分析。研究活動の傍ら、地域の活動をとおして地域の社会福祉連携の推進に貢献し理論と実践の架け橋となる活動に取り組む。