住まいの支援‐考え方と取組み 居住支援って何? 第10回 住まい支援の地域への広がり

2025/07/29

著者岡部 真智子(おかべ・まちこ) 地域で安定的な居住継続を支える研究を続けている一方で、社会福祉専門職養成に関する研究にも力を入れている。 連載にあたって人が生活を営む場となる住まいは、安全・快適で安心できる環境であることが求められます。 住まいは、食べる、寝る、くつろぐ、身をまもるための拠点となることはもちろん、住所があることは、福祉サービスや行政サービスを利用する際の絶対条件となります。 |

前回は、住まいに困っている人への居住支援にかかる2つの事例をご紹介しましたが、今回は、支援を行う人や組織に注目します。

福祉専門職による居住支援

住まいの支援は、さまざまな分野の福祉専門職が担っていますが、多くの場合は住まいの確保だけを行うのではなく、生活を整える支援とを一体的に行っています。

生活困窮者支援に携わる福祉専門職の住まい支援

住まい確保に困難な方は、経済的に困窮していることも少なくないため、生活困窮者自立支援事業を担う福祉専門職が、住まい確保の支援に携わることがあります。

生活困窮者自立支援制度には、自立相談支援事業や住居確保給付金の支給といった事業があり、これらは福祉事務所設置自治体で行うことが必須とされています。

そのため、こうした事業の対象となった方が、福祉専門職の支援を受けながら住まいを探すケースがあります。また、生活困窮者自立制度には、家計改善支援事業(任意事業)もあり、住まい確保を希望する人の家計の見直しを行い、経済的な安定も目指します。

生活困窮者支援に携わる社会福祉協議会の住まい支援の実践

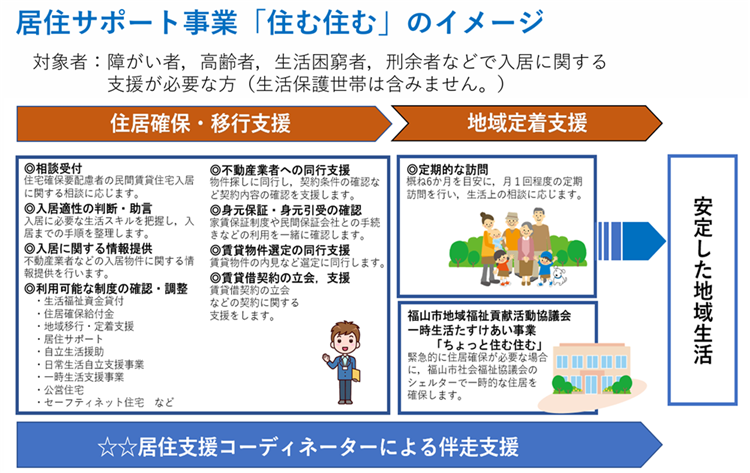

広島県の東部に位置する福山市社会福祉協議会では、先に述べた自立相談支援事業や独自に居住サポート事業に取組むことで、住まい確保が困難な人(住宅確保要配慮者)を支援しています。

居住サポート事業には「住む住む」という名称がつけられています。住宅確保要配慮者が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、居住支援コーディネーターが住宅情報の提供や賃貸住宅への入居にかかる伴走支援、入居後の見守り支援などを行っています。

居住支援コーディネーターは、住宅確保要配慮者本人や支援者へのアセスメントを丁寧に行い、入居に必要な生活スキルを把握します。そのうえで、つながりのある不動産業者への相談、物件探しへの同行、契約条件の確認などを行います。また、身元保証制度や民間保証会社との手続きなどの利用支援や、賃貸借契約の立ち合いを行うなどして、本人だけでは難しい賃貸借契約が、円滑に進むよう支援しています。

さらに、家を貸してくれる大家さん・不動産会社の協力も必須であるため、これまでに、不動産協会等との意見交換会を複数回開いており、大家さん向けパンフレットの作成も行ってきました。地域で顔の見える関係をつくりながら、理解のある大家さんを一軒一軒増やしています。

福山市社会福祉協議会は、2023(令和5)年3月に居住支援法人(※)の指定を受け、引き続きこの活動に取り組んでいます。

出典: 社会福祉法人 福山市社会福祉協議会 住宅確保要配慮者 居住サポート事業「住む住む」

NPOによる居住支援

住宅確保要配慮者に対して、住まい確保やその後の「住み続け」のための支援(居住支援)を行うのは、行政や社会福祉法人だけではありません。

NPOも、居住支援の現場で活躍しています。

NPO法人大牟田ライフサポートセンターによる住まい支援の実践

福岡県の南部に位置する大牟田市では、NPO法人大牟田ライフサポートセンターが、行政や関係する団体等と協力しながら居住支援を行っています。具体的には、民間賃貸住宅や公営住宅等への入居支援、身元保証、見守り支援・安否確認を行っています。

大牟田ライフサポートセンターの活動の特徴は、大きく3つあります。

1つ目は、複数の分野の専門職が関与していることです。大牟田ライフサポートセンターには福祉の専門職だけでなく、弁護士や司法書士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者、一級建築士などが所属しています。そのため、さまざまな問題に対して複数の専門職が協議をして、解決が図れるように支援を行っています。

2つ目の特徴は、市内の不動産会社との連携・協力体制がとられていることです。提携協力不動産業者があることで、住宅確保要配慮者のニーズに沿った物件の紹介が可能です。

3つ目は、身元保証事業を行っている点です。家を借りる場合、連帯保証人がいなくても家賃債務保証会社の審査に通れば家を借りられますが、身元引受人や緊急連絡先は必要となります。また、病院・福祉施設に入院・入所する際にも、身元引受人が必要になります。

親族との関係が希薄だったり、遠距離であるため頼みづらかったりする人は身元引受人を見つけるのに苦労しますが、大牟田ライフサポートセンターのように身元保証事業を行う団体があることで、住まいの確保や施設への入所がスムーズになります。

大牟田ライフサポートセンターも、居住支援法人の指定を受けています。

地域の資源を生み出しながら広がる関係者の輪

福山市社会福祉協議会の居住サポート事業や大牟田ライフサポートセンターの居住支援の取組みは、組織が単独で行うものではありません。さまざまな地域の専門職や団体、関係者との連携・協働のもとに行われています。

それぞれに共通するのは、住まい確保に困っている障害者や低所得者、高齢者等の相談に対応しているなかで居住支援の取組みが必要だと気付き、複数の関係者と協議をしながら実践を始めたという点です。

福祉実践に携わるある方が、「事例が資源を作る」と言いました。まさに、両組織とも多くの相談事例に対応するなかで、住まい確保や安定した「住み続け」につながる資源を作ってきました。

相談事例一つひとつに丁寧に向き合うことで、必要な資源が見えてくる。その資源を生み出すために、関係する人たちとつながる。それによりさらに対応ができる事柄が増えていく。そうした広がりが地域のなかで展開していくと、関わる専門職や関係者のやりがいや負担の軽減にもつながります。もちろん、そこに暮らす多くの人にとっても、安心して暮らせる地域となります。

おわりに

住まい確保やその後の「住み続け」のための支援では、福祉専門職だけでなく、住宅にかかる専門家(不動産会社など)、司法の関係者等との連携も必須となります。

連携を効果的なものとするには、顔見知りという程度ではなく、互いの役割を理解し、必要な情報を交換できるといった、信頼関係に基づいた連携であることが重要です。

地域で領域・分野の違う人同士が連携をすることは、簡単なことではありませんが、住宅確保要配慮者が地域で安心・安定して暮らすためにも、居住支援に関わる関係者が地域でネットワークを築いていくことが大切になります。

※ 居住支援法人(

第1回

の※も参照)

2025(令和7)年3月31日時点で、全国に1029法人ありますが、その活動内容や活動エリアは、法人によって異なります。家賃債務保証や機器による見守りを得意とするところもあれば、自社のサブリース物件を紹介してくれるところ、高齢者や女性、障害者など特定の対象者への相談支援を得意としているところなど、さまざまです。居住支援法人がどこにあり、どのような活動をしているのかは、

国土交通省のホームページ

に記載がありますので、ぜひご覧ください。