今月の月刊ケアマネジャー(7月号) ケアマネジャーの“業務範囲”とは? 弁護士と考える “グレーゾーンな業務”への向き合い方

2025/06/25

『月刊ケアマネジャー』2025年7月号から、特集(ケアマネジャーの“業務範囲”とは?弁護士と考える“グレーゾーンな業務”への向き合い方)の内容を一部ご紹介いたします。

ケアマネジャーとして、利用者やその家族の要望にどこまで応えてもよいものか。皆さんは判断に悩んだことはないでしょうか。本特集では、いわゆる“グレーゾーンな業務”のうち、ケアマネジャーが直面しがちな場面を取り上げ、対応のポイントを弁護士がわかりやすく解説します。

ケアマネジャーの業務範囲を考える

昨年4月から行われている「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」において、ケアマネジャーの業務範囲が議論されています。ケアマネジャー本来の業務範囲とは何か、そしてケアマネジャーの業務負担増の一因でもある、いわゆる“グレーゾーンな業務”について考えます。

ケアマネジャーの業務範囲を考える

皆さんは、ケアマネジャーとしての業務範囲に悩んだことはないでしょうか。たとえば、次のような業務は、ケアマネジャーの業務範囲として明確に定められているわけではありません。ですが、皆さんのなかには対応したことがある人もいるのではないでしょうか。

① 郵便・宅配便等の発送、受け取り

② 書類作成・発送

③ 代筆・代読

④ 救急搬送時の同乗

⑤ 部屋の片づけ・ゴミ出し、買い物などの家事支援

⑥ 福祉サービスの利用や利用料支払いの手続き

⑦ 預貯金の引き出しや振込

⑧ 財産管理

⑨ 入院中・入所中の着替えや必需品の調達

⑩ 徘徊時の捜索

⑪ 死後事務

⑫ 医療同意

ここで挙げた業務は、いずれも厚生労働省の「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」(以下、検討会)においてケアマネジャーの業務範囲に該当するか議論された業務です(本特集では、こうしたケアマネジャーの業務範囲に含まれるかどうかがあいまいな業務を“グレーゾーンな業務”として扱います)。検討会では、これらのうち、①~④は「保険外サービスとして対応しうる業務」、⑤~⑪は「他機関につなぐべき業務」、⑫は「対応困難な業務」に分類されており、いずれもケアマネジャーの法定業務ではないとされた業務です。そして、検討会の中間整理では、①~⑫については、市町村が主体となり関係者を含めて地域課題として協議することとしています。

法に照らして考えるケアマネジャーの業務範囲

では、法的にケアマネジャーの業務範囲はどのように区切られるのでしょうか。介護保険法第7条第5項には、以下のように規定されています。

この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス(中略)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者(中略)等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして(中略)介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

また、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下、運営基準)第13条に照らせば、以下が主な業務といえそうです。

・課題分析(アセスメント)

・利用者によるサービスの選択のサポート

・居宅サービス計画原案の作成

・サービス担当者会議の開催

・居宅サービス計画の説明および同意

・居宅サービス計画の作成・交付

・個別サービス計画の提出依頼

・介護保険施設への紹介やその他の便宜の提供

・医療機関(主治医等)・介護保険施設等との連携

・居宅サービス計画の届け出

・居宅サービス計画の実施状況等の把握

・モニタリングの実施(最低月1回の面接)

・居宅サービス計画の必要に応じた変更

・地域ケア会議への協力(資料、情報の提供)

つまり、検討会で議論されたグレーゾーンな業務はケアマネジャーの業務範囲には含まれず、法律上は対応しなくてよいといえます。

「誰かがやらなければならない」難しさ

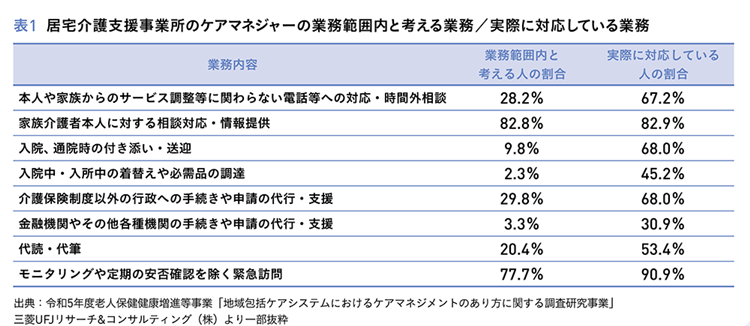

しかし、現場で働くケアマネジャーの皆さんからしてみれば、そう簡単に割り切れるものではないと思います。実際、検討会の資料(2024年9月20日開催分)を確認すると、表1のように「業務範囲ではない」と思いながらも、グレーゾーンな業務に対応している状況があることがわかります。

このようにケアマネジャーが「業務範囲ではない」と理解しつつも、利用者や家族からの依頼を断れないのは、「誰かがやらなければどうにもならない」という部分が大いにあります。法令を根拠に「ケアマネジャーの仕事ではないから断るべき」と結論づけることは簡単にできます。しかし、ケアマネジャーがそれを断れば、結局目の前の利用者やその家族の悩み(ニーズ)は放置されたままです。最後の最後で、「目の前の利用者・家族は困っており、ケアマネジャーである私に助けを求めている。そのような状況で利用者・家族を見捨てるわけにはいかない」と判断をせざるを得ないというのが実務の現状なのだろうと想像します。

一方で、最大限頑張り続けるスタンスでは、現実問題として、対応する業務が増え、その分時間と労力がかかることも事実です。

この問題に絶対の答えはなく、最終的にどうするかはケアマネジャー一人ひとりが考え、決断しなければなりません。とはいえ、まったく拠るべき指針や根拠がなければ途方に暮れてしまいます。そこで、本特集では、現場でよくある場面を取り上げ、その対応のポイントを考えます。

読者投稿募集中!

編集部では、読者の皆さまからの投稿(写真、川柳、お便り)を随時募集しております。採用させていただいた方には、謝礼として図書カード(1,000円分)をプレゼント。応募は Googleフォーム に入力いただくか、『月刊ケアマネジャー』のメールアドレス(caremanager@chuohoki.co.jp)までメールをお送りください。

監修

外岡 潤 弁護士法人おかげさま代表弁護士

特集

Prologue

ケアマネジャーの業務範囲を考える

Chapter1

場面別に押さえる

グレーゾーンな業務への対応のポイント

Chapter2

私はこう考える

ケアマネジャーの業務範囲

『月刊ケアマネジャー』2025年7月号

●本書のお買い求めは、

中央法規オンラインショップ

が便利です。

さらに、年間契約で約2,400円お得!

動画配信サイトに毎月アップされる動画(5,500円相当)も無料!

●電子版も好評発売中!

販売サイトは

Amazon

、

富士山マガジンサービス

から順次拡大予定!

●けあサポでは今後、中央法規出版発行の月刊誌『おはよう21』『月刊ケアマネジャー』について、最新号のお知らせや、介護現場の皆様に役立つ記事の公開をしてまいります。