今月の月刊ケアマネジャー(8月号) ケアマネ基本スキルアップシリーズ(4) 利用者が主人公となる サービス担当者会議の開き方

2025/07/23

『月刊ケアマネジャー』2025年8月号から、特集(利用者が主人公となるサービス担当者会議の開き方)の内容を一部ご紹介いたします。

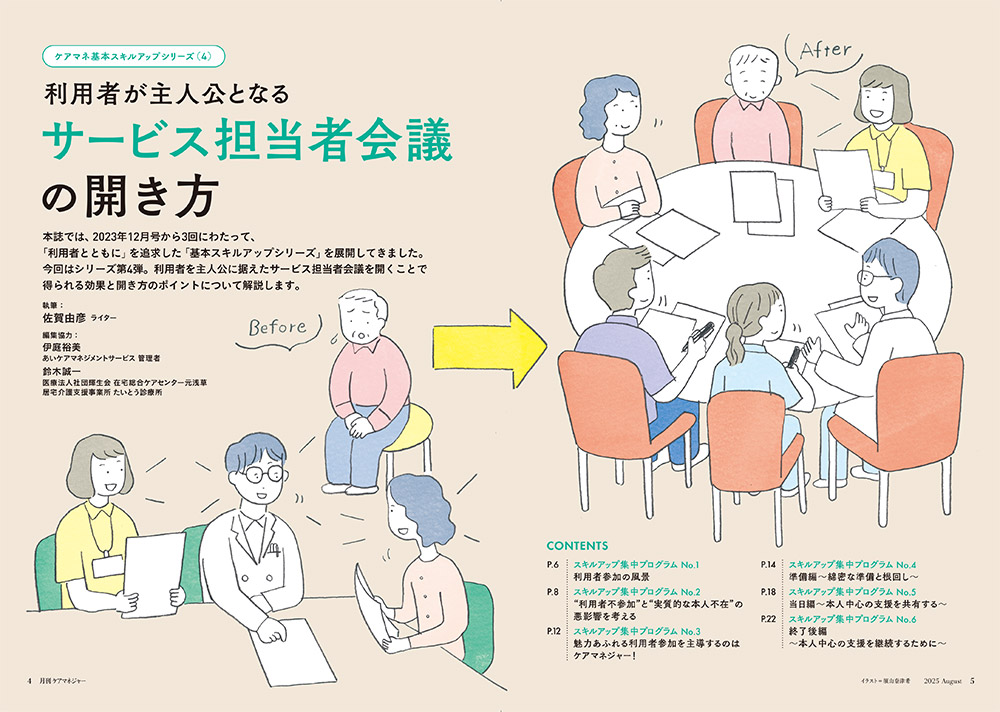

本誌では、2023年12月号から3回にわたって、「利用者とともに」を追求した「基本スキルアップシリーズ」を展開してきました。今回はシリーズ第4弾。利用者を主人公に据えたサービス担当者会議を開くことで得られる効果と開き方のポイントについて解説します。

スキルアップ集中プログラムNo.1 利用者参加の風景

サービス担当者会議への利用者参加は、ごく自然な光景となりました。それは、「自分のことは自分で決める」というかけがえのない時間です。

「対象者」から「当事者」へ

利用者が参加しない会議や事例検討会が、今でも多くの現場で続けられています。

医療の現場では治療方針、介護の現場ではケアの方針に関するカンファレンスが日々繰り返されています。「支援困難事例」や「虐待事例」に関しての会議が、行政や地域包括支援センター、その他関係機関が参加して開催されています。研修のための事例検討会や個別事例を取り上げる地域ケア会議には、ケアマネジャーが事例提供者または検討メンバーとして参加することが少なくありません。

そんなとき、こんな感想を抱いたことはありませんか?

「もしも、この場に、利用者さんが参加されていたら、どういう気持ちになるのだろう?」

医療・介護の現場では、利用者不在で行う会議が必要な場合も多いでしょう。日常的に行われるミニカンファレンスも利用者を招請することはありません。

ただし、いずれの場合も、治療やケアの方法が専門職目線で語られ、利用者(患者)は、専門職が及ぼす治療やケアの「対象者」として取り扱われます。

一方、サービス担当者会議では、利用者は「当事者」として参加します。

会議における当事者とは、会議の議題に直接関係のある人です。サービス担当者会議の当事者は、もちろん利用者本人です。

私のことを、私抜きに決めないで

「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」=“Nothing About Us Without Us”は、障害者自立生活運動の国際的なスローガンとして広まりました。これは、「当事者抜きで政策や制度を決めないで」という訴えです。その後、医療や介護の個別ケアの分野で、Us(私たち)をMe(私)に置き換え、「私のことを、私抜きに決めないで」=“Nothing About Me Without Me”の考え方が徐々に浸透するようになりました。

利用者参加のサービス担当者会議は、まさに「私のことを、私抜きには決めない」を具体的に実現する会議だといえるでしょう。

インフォームドコンセントからSDM、ACPへ

医療倫理の観点から、医療者が十分な説明を行い、患者が理解・納得したうえで同意する「インフォームドコンセント」が日本の医療分野でも定着しています。しかし、医療者から患者への一方通行の説明と同意になりやすいという現状がありました。

そこで、インフォームドコンセントの発展型といえる「双方向の対話」、つまり医療者と患者が情報を共有し、価値観や希望をすり合わせながら一緒に治療やケア方針を決めるプロセスとして、「SDM」(Shared Decision Making:共同意思決定)が広まりつつあります。

また、「人生会議」の愛称がついた「ACP」(Advance Care Planning:アドバンス・ケア・プランニング)は、医療だけではなく、介護の分野でも定着しようとしています。

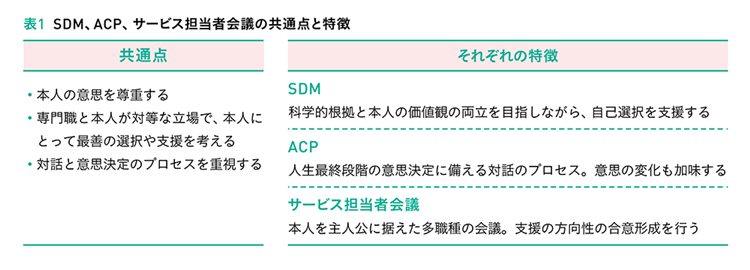

SDMとACPも、「私のことを、私抜きに決めない」しくみです。利用者本人を主人公に据えたサービス担当者会議の共通点とそれぞれの特徴を整理します(表1)。

よりどころとしての利用者参加

運営基準には、サービス担当者会議は次のように定義されているので、改めて確認しておきましょう。

サービス担当者会議の定義

「介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行う会議」(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第9号)

「基本」とは、「物事がそれに基づいて成り立つような根本」(広辞苑)です。つまり、利用者の参加は、サービス担当者会議が成り立つためのよりどころとなる大原則といえるのです。

執筆

佐賀由彦 ライター

編集協力

伊庭裕美 あいケアマネジメントサービス 管理者

鈴木誠一 医療法人社団輝生会 在宅総合ケアセンター元浅草、居宅介護支援事業所 たいとう診療所

読者投稿募集中!

編集部では、読者の皆さまからの投稿(写真、川柳、お便り)を随時募集しております。採用させていただいた方には、謝礼として図書カード(1,000円分)をプレゼント。応募は Googleフォーム に入力いただくか、『月刊ケアマネジャー』のメールアドレス(caremanager@chuohoki.co.jp)までメールをお送りください。

特集

スキルアップ集中プログラムNo.1

利用者参加の風景

スキルアップ集中プログラムNo.2

“利用者不参加”と“実質的な本人不在”の悪影響を考える

スキルアップ集中プログラムNo.3

魅力あふれる利用者参加を主導するのはケアマネジャー!

スキルアップ集中プログラムNo.4

準備編~綿密な準備と根回し~

スキルアップ集中プログラムNo.5

当日編~本人中心の支援を共有する~

スキルアップ集中プログラムNo.6

終了後編~本人中心の支援を継続するために~

『月刊ケアマネジャー』2025年8月号

●本書のお買い求めは、

中央法規オンラインショップ

が便利です。

さらに、年間契約で約2,400円お得!

動画配信サイトに毎月アップされる動画(5,500円相当)も無料!

●電子版も好評発売中!

販売サイトは

Amazon

、

富士山マガジンサービス

から順次拡大予定!

●けあサポでは今後、中央法規出版発行の月刊誌『おはよう21』『月刊ケアマネジャー』について、最新号のお知らせや、介護現場の皆様に役立つ記事の公開をしてまいります。