精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会をつくるために 第18回:「耐える」を支えるのも大切かもしれない

2025/10/10

みなさん、こんにちは。2001年生まれの大学生で、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援を行うNPO法人CoCoTELIの代表をしている平井登威(ひらい・とおい)です。

「精神疾患の親をもつ子ども」をテーマに連載を担当させていただいています。この連載では、n=1である僕自身の経験から、社会の課題としての精神疾患の親をもつ子ども・若者を取り巻く困難、当事者の声や支援の現状、そしてこれからの課題についてお話ししていきます。

第13回から、CoCoTELIの活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いています。今回は、「耐える」サポートも大切かもしれないということをテーマに書いていけたらと思います。

著者

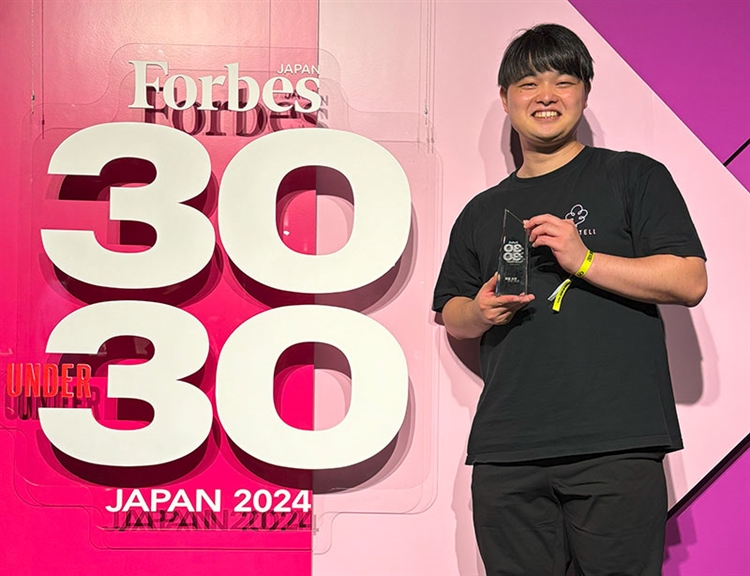

平井登威(ひらい・とおい)

2001年静岡県浜松市生まれ。幼稚園の年長時に父親がうつ病になり、虐待や情緒的ケアを経験。その経験から、精神疾患の親をもつ子ども・若者のサポートを行う学生団体CoCoTELI(ココテリ)を、仲間とともに2020年に立ち上げた。2023年5月、より本格的な活動を進めるため、NPO法人化。現在は代表を務めている。2024年、Forbes JAPANが選ぶ「世界を変える30歳未満」30人に選ばれる。

「耐える」ということ

「耐える」という言葉を聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか?

「耐える」は、どちらかといえばネガティブな意味として使われることの多い言葉かもしれません。ましてや、家庭で悩みを抱える子ども・若者が「耐えている」と聞くと、多くの人が「それは許されるべきではない」と感じるのではないでしょうか。

しかし、僕は子ども・若者が「耐える」のをサポートすることが必要な場面があるということを感じています。

「耐える」という合理的な生存戦略

精神疾患の親をもつ子ども・若者やその親が経験する困難や生きづらさは、慢性的で簡単に変わるものでないことが多くあります。当事者である子ども・若者の置かれた状況は複雑であることも多くあり、それらは多くの子ども・若者自身が感じています。

そんな状況下で生活する彼ら・彼女らにとって、「すぐに変わらない慢性的に続く困難や生きづらさ」は「予測可能な困難」へと変化していきます。もちろん、その「予測可能な困難」「当たり前」がしんどい状況であることも多いのですが、それ以上に、「外部に助けを求めること」は「予測可能」から「予測不可能」という波風を引き起こす行為であり、今の予測可能が壊れ、より大変な状況になるのではないか? という不安が生まれます。

例えば、外部の介入により親の機嫌や調子がさらに悪化し、子ども・若者への影響が大きくなることがあります。また、簡単に変わらない、時間がかかるということがわかっている状況で介入が中途半端に終われば、「期待しただけ無駄だった」という感情が生まれたり、予測不可能が強化されてしまったりします。

そう考えると、既に確立された生活パターンを維持し、一定の苦痛を受け入れながら「耐える」という選択は、少なくとも予測不可能な混乱を回避するための合理的な生存戦略といえるかもしれません。

この「耐える」は、単なる我慢ではなく、「今、ここで生き延びるための最適解」として選び取られた戦略です。

だからこそ僕たちは、「耐える」ことを否定するのではなく、その選択を支える支援のあり方を考え直す必要があるのかもしれません。

「耐える」選択を支えるアプローチも必要なのかもしれない

「支援」と聞くと、「状況を変える」「解決する」ことがイメージされることも多いと思います。しかし、すぐに変えられない現実を生きる子ども・若者にとっては、その変化を目指すアプローチこそが新たなリスクになる場合があります。

だからこそ、「耐える」選択を尊重し、消耗を最小限に抑えるアプローチも必要なのかもしれません。

これは、困難を放置することではありません。

むしろ、「耐える」期間を生き抜くための時間、そして成人するタイミングや大学を卒業するタイミングなど、将来的な自立の準備期間として位置づけ、生き抜く土台を支えることなのだと思います。

進学や就職などのタイミングは、「家を離れる=家族と適度な距離をとる」タイミングとして大きな大事な場面です。そのタイミングを逃してしまうと、家を出る理由が生まれるタイミングは多くはありません。

そんなタイミングで、自身の気持ち以外で障壁となることを減らしておくことは非常に重要だと思います。学習面の支援や奨学金などの情報提供、親に伝える際の戦略立てを通じて、経済的・物理的に自立できるための選択肢を増やすこと。家庭の事情に左右されず、自分の人生を切り拓くための出口を確保しておくことが非常に重要だと思います。

もう1つ大切だなと考えているのは、「話してもすぐに介入されない」という信頼関係を築くことだと思います。これらは波風を立てることを恐れる子どもや若者にとって「安心」につながり、心を開くことができます。ただ静かに存在を許される場所は波風を立てずに支えるための基盤となります。そして、そのような関係があることで子ども・若者が介入を求めたときに的確に応えることができます。

すぐに変えられない現実のなかで、彼ら・彼女らが最小限のダメージで日々を生き抜くための土台を整えること。今、僕たちに求められている支援のかたちなのかもしれません。

次回以降も日々の活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いていけたらと思います。

関連書籍

中央法規出版では,『精神疾患のある親をもつ子どもの支援』という書籍を発刊しました。参考にしていただければ幸いです。