精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会をつくるために 第16回:何をするにも親が最優先?

2025/09/16

みなさん、こんにちは。2001年生まれの大学生で、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援を行うNPO法人CoCoTELIの代表をしている平井登威(ひらい・とおい)です。

「精神疾患の親をもつ子ども」をテーマに連載を担当させていただいています。この連載では、n=1である僕自身の経験から、社会の課題としての精神疾患の親をもつ子ども・若者を取り巻く困難、当事者の声や支援の現状、そしてこれからの課題についてお話ししていきます。

第13回から、CoCoTELIの活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いています。今回は、精神疾患の親をもつ子ども・若者が経験することのある、割り切れない思いと葛藤について書いていけたらと思います。

著者

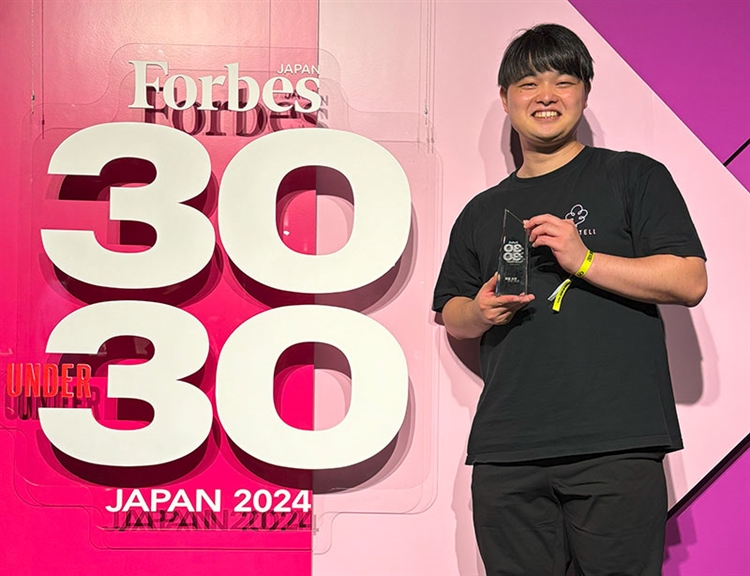

平井登威(ひらい・とおい)

2001年静岡県浜松市生まれ。幼稚園の年長時に父親がうつ病になり、虐待や情緒的ケアを経験。その経験から、精神疾患の親をもつ子ども・若者のサポートを行う学生団体CoCoTELI(ココテリ)を、仲間とともに2020年に立ち上げた。2023年5月、より本格的な活動を進めるため、NPO法人化。現在は代表を務めている。2024年、Forbes JAPANが選ぶ「世界を変える30歳未満」30人に選ばれる。

お母さん/お父さん思いの良い子

「自分のことより、まず親のことを考え、優先する」

そんな声を、現場で子どもや若者からよく耳にします。

朝起きて一番に気になるのは、自分の体調ではなく親の様子。布団から起き上がれているか、顔色はどうか、機嫌は安定しているか。それによってその日の過ごし方が決まる。学校に行く前から「今日は大丈夫そうかな」「早く帰ったほうがいいかな」と頭の中で予定を調整する。友達との約束を断ることも少なくない。

それを聞いて、そんな子どもたちのことはどう見えるでしょうか?

一見すると「親思いの優しい子」と映るかもしれません。

そんな彼ら・彼女らがよくかけられるのは、

「お母さん/お父さん思いの良い子だね」

「しっかりしてるね」

といった言葉です。

でもその背景には、親の体調や気分に生活が左右される緊張感があったり、自分の気持ちを抑えていたりすることがあります。

楽しむことへの罪悪感

放課後に友達と遊んでいても、心のどこかで「早く帰らなきゃ」という思いが消えないという子どもたちもいます。この文章を書いている僕も、子ども時代は遊ぶことに罪悪感を感じていました。

「家で親が大変な思いをしているのに、自分だけ楽しんでいて良いのだろうか?」

その不安がつきまとい、心から楽しむことができません。笑っていても、罪悪感が影のように付きまとってしまうことがあります。

そのように、他の子どもにとって当たり前に、純粋に楽しめるはずのことが、悩みの種になっていることも少なくないということを感じています。

支援の現場で見えてくるもの

進学や就職など、人生の選択においても「親がどうか」が基準になりがちです。「親のそばを離れられないから、遠くの大学は受験できない」「やりたい仕事よりも家から通える場所を選んだ」。そんな声も多く聞かれます。

外から見れば「親思いの良い子」に見えるかもしれません。しかし心の内側には、「自由になりたい」という叫びや、「自分の人生を生きられていない」という焦りが渦巻いていることもあります。でも、「親を見捨てることになるのではないか?」と、本音を飲み込む。

そんなことを経験している精神疾患の親をもつ子ども・若者も少なくないのではないかな?と思います。

1人1人ができること

ここまで、「何をするにも親が最優先?」をテーマに現場で出会う子ども・若者が経験する葛藤について書いてきましたが、そんな経験を積み重ねるうちに彼ら・彼女らのなかに「諦め」の感情が生まれてくることがあります。

「望んでもどうせ罪悪感を感じるだけだから、自分のしたいを考えるのはやめておこう」。そんなことを話してくれる子ども・若者もいます。

そんな彼ら・彼女らに対して、一市民として僕たち1人1人は何ができるのでしょうか?

それは、特別な何かや大きなことではないと思います。ここまでの回でも書いてきましたが、子ども・若者にとって「この人は傷つけてこないと思える、信頼できる大人」になることなのではないかなと思います。

「この人はいつも自分の話を最後まで聞いてくれる」

「この人は相談した時、いつも自分を中心に考えてくれる」

「この人ならしたいことを話しても否定されない」

そんな子ども・若者が安全・安心を感じながら自分を主語にできる、自分が主役になっても良いと思える存在になることは誰にでもできるはずです。

この文章が、日々の目の前の子ども・若者1人1人とのかかわりの中で、「困っている」「困っていない」にかかわらず1人の大人としてどう在るか? という点について考えるきっかけになったら良いなと思います。

次回以降も日々の活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いていけたらと思います。

関連書籍

中央法規出版では,『精神疾患のある親をもつ子どもの支援』という書籍を発刊しました。参考にしていただければ幸いです。