精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会をつくるために 第15回:親のことが好きと嫌いは両立する

2025/08/29

みなさん、こんにちは。2001年生まれの大学生で、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援を行うNPO法人CoCoTELIの代表をしている平井登威(ひらい・とおい)です。

「精神疾患の親をもつ子ども」をテーマに連載を担当させていただいています。この連載では、n=1である僕自身の経験から、社会の課題としての精神疾患の親をもつ子ども・若者を取り巻く困難、当事者の声や支援の現状、そしてこれからの課題についてお話ししていきます。

前回から、CoCoTELIの活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いています。今回は、精神疾患の親をもつ子ども・若者が経験することのある、割り切れない思いと葛藤について書いていけたらと思います。

著者

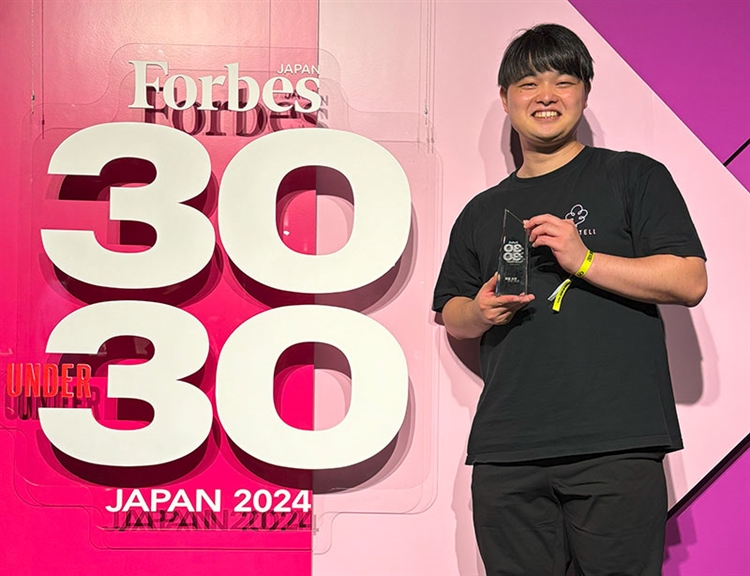

平井登威(ひらい・とおい)

2001年静岡県浜松市生まれ。幼稚園の年長時に父親がうつ病になり、虐待や情緒的ケアを経験。その経験から、精神疾患の親をもつ子ども・若者のサポートを行う学生団体CoCoTELI(ココテリ)を、仲間とともに2020年に立ち上げた。2023年5月、より本格的な活動を進めるため、NPO法人化。現在は代表を務めている。2024年、Forbes JAPANが選ぶ「世界を変える30歳未満」30人に選ばれる。

矛盾を抱えた感情

「あなたは親のことが好きですか?」

そう問われたとき、はっきりと「好きです」とか「嫌いです」と心の底から答えられる人は、実はあまり多くないのではないでしょうか。

「好きなところもあるけれど、ちょっと嫌な部分もある」

そんなことを考える人も多くいるのかなと思います。親子といえども別の人格をもつ人間同士。だからこそ、白黒では割り切れない複雑な感情が生まれるのは当然のことであるはずです。

それは、精神疾患のある親をもつ子どもや若者にとっても同じです。

「普段の親は大好きだけど、体調が不安定なときの親は怖いし苦手」

「親のことは嫌いでたまらないけど、親だから完全に嫌いにはなりきれない」

「一緒にいたいと思うときもあれば、今すぐにでも縁を切りたいと思うときもある」

彼ら・彼女らの言葉からは、そんな矛盾を抱えた感情がにじみ出ています。

好きと嫌いの間で揺れ動く感情

しかし、その複雑さはしばしば周囲に理解されにくいものです。子どもや若者が勇気を出して打ち明けたとき、時に返ってくるのは、

「そんなに嫌なら縁を切ればいい」

「親のことが好きなら面倒を見てあげなさい」

そんな言葉であることが少なくありません。

精神疾患の親をもつ子ども・若者とその親の親子関係のなかには、子ども・若者が傷つく場面も存在することがあります。周囲から見れば「そんな関係なら離れたほうがいい」「傷ついてるなら親の元にいる必要はない」と思うのは自然だと思います。

しかし、彼ら・彼女らにとって親は親。簡単に「嫌い」と言い切ることはできませんし、「縁を切る」と選んだとしても、深い罪悪感に苦しむこともあったりします。

日々、精神疾患のある親をもつ子ども・若者とかかわるなかで、「親のことが好き」と「親のことが嫌い」は矛盾するものではなく、両立するのだということを感じる場面が多くあります。そして、今まで書いてきた僕自身の経験としても共感する部分もあります。

この“好き”と“嫌い”が同時に存在するグラデーションこそが、子ども・若者を悩ませ、迷わせ、そして成長のなかで深い葛藤を生み出すことも多いのではないかなと思います。

たとえば、進学や就職、あるいは離家のタイミング。

「親と距離を取るべきか、それとも家に残って支え続けるべきか」と迷う理由の1つに、この複雑な感情もあるのではないかと思います。また、周囲からの言葉によって「親のことを好きになりきれない自分/親のことが嫌いになりきれない自分はやっぱりおかしいのか」と傷つくのも、この両立する感情が理解されにくいからこそだったりするかもしれません。

大切なのは、「好きか嫌いか」という二択で考えずに、その間にある揺れ動く感情をそのまま認めることだと思います。親を愛しく思う気持ちも、苦しくてたまらない気持ちも、どちらも本物です。そんな、一見矛盾するような感情を共に抱えながら生きている姿は、精神疾患の親をもつ子ども・若者たちのリアルなのではないかと思います。

矛盾した感情を伝えられるように

私たち周囲の大人一人ひとりができることは、彼ら・彼女らに「好きでも嫌いでもいいんだよ」「その矛盾をもっていても大丈夫だよ」と伝えられる環境をつくることなのかなと思います。

親をどう思うかを1つに決められないのは当たり前であり、その揺らぎを安全・安心を感じながら語れる場があって初めて、子どもや若者は自分の感情と少しずつ向き合えるようになっていくのだと思います。

「親のことが好き」と「親のことが嫌い」が両立する。

この複雑さ、曖昧さ、グラデーションを社会が受け止められるようになれば、子どもや若者の生きづらさはきっと軽くなるのではないか。そんなことを思いながら、これからも実践を重ねていきます。

次回以降も日々の活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いていけたらと思います。