精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会をつくるために 第14回:「しないをする」から始まる?

2025/08/15

みなさん、こんにちは。2001年生まれの大学生で、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援を行うNPO法人CoCoTELIの代表をしている平井登威(ひらい・とおい)です。

「精神疾患の親をもつ子ども」をテーマに連載を担当させていただいています。この連載では、n=1である僕自身の経験から、社会の課題としての精神疾患の親をもつ子ども・若者を取り巻く困難、当事者の声や支援の現状、そしてこれからの課題についてお話ししていきます。

前回は、NPO法人CoCoTELIの活動について紹介させていただきました。第14回となる今回から数回は、CoCoTELIの活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いていけたらと思います。

著者

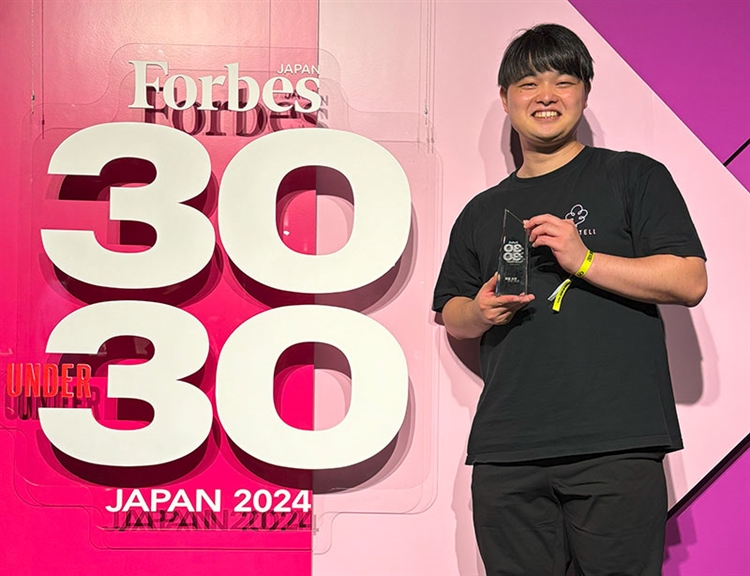

平井登威(ひらい・とおい)

2001年静岡県浜松市生まれ。幼稚園の年長時に父親がうつ病になり、虐待や情緒的ケアを経験。その経験から、精神疾患の親をもつ子ども・若者のサポートを行う学生団体CoCoTELI(ココテリ)を、仲間とともに2020年に立ち上げた。2023年5月、より本格的な活動を進めるため、NPO法人化。現在は代表を務めている。2024年、Forbes JAPANが選ぶ「世界を変える30歳未満」30人に選ばれる。

「支援につながる前」の壁―相談するまでにある心理的ハードル

ここから複数回、課題感について書いていくなかで何を書いていこうかなと思ったときに、支援を考える前の「つながる」フェーズの困難感について書いていく必要があるかもしれないなと思い、今回はこのテーマを選びました。

精神疾患の親をもつ子どもや若者の多くが、社会から見えない存在になっていることを日々痛感しています。「困っているなら助けを求めればいい」と言うのは簡単ですが、現実はそう単純ではありません。彼らは日々の生活のなかで悩みや負担を抱えながらも、必要なサポートを受けられていないケースが少なくないのです。

彼らが支援につながるのを阻むのは、制度の狭間や物理的な距離だけではありません。そこには、「目に見えにくい心理的な壁」が何重にも立ちはだかっています。

たとえば、精神疾患への偏見からくる「馬鹿にされるのではないか」という不安や、親からの口止め。「自分が頑張ればなんとかなる」「家族は自分しか守れない」といった家族規範から生まれる過度な自己責任感。さらに、「親のことは好きだけど、時々しんどい。相談したら親を悪く言われそう」という、親のことが好きだからこそ生まれる葛藤も、相談をためらう大きなハードルとなります。

そんな心理的ハードルも含むさまざまな理由により、社会から見えない存在となっていることの多い精神疾患の親をもつ子ども・若者を「支援する」というフェーズの前には、「つながる」→「つながり続ける(相談してもよい相手として選ばれ続ける)」→「支援する」というフェーズがあり、まずはそこから考えていく必要があります。

「この人は、傷つけてこないかもしれない」が大切

よく、「精神疾患の親をもつ子ども・若者をどうしたら救えますか?」「子ども・若者のために私たちができることはなんですか?」と聞かれることがあります。

そういった質問をいただく際、多くの場合、僕にはスーパーな解決策や大きなアクションを答えることが求められているのかな? と感じます。でも、実際はそういったものはないのではないかなと思っています。

そんななかで、CoCoTELIスタッフとよく話しているのは「しないをする」ことの大切さです。

精神疾患の親をもつ子ども・若者のなかには、これまでに多くの「痛みのある関係性」を経験してきた人も少なくありません。

だからこそ、支援の入口になるのは「この人は自分を傷つけてこないかもしれない」という、小さな安心の芽生えであることも多いのではないかなと思います。

それは派手なかかわりではなく、「何かしてあげたい」「役に立ちたい」「したほうがよいことをする」というかかわりではなく、むしろ「害になることをしない」「してあげたいを我慢して、しないを選ぶ」という姿勢から生まれるものであるのかもしれません。

そんな関係性から生まれる安全・安心が「つながる」「つながり続ける(相談してもよい相手として選ばれ続ける)」というステップの後押しになるのではないかなと思います。

もちろん、命の危険があるとき、支援の継続が断たれそうなときなど、ときには“介入的な動き”が必要になる場面もあります。そういった瞬間には、ためらわず手を差し伸べる勇気も求められます。

「しないをする」ことと、「必要なときに動く、介入する」ことのバランスはとても難しい判断が求められるため、CoCoTELIの実践のなかでも協働する専門職の皆さんとコミュニケーションを取りながら日々助けていただいています。

僕たちも日々悩みながら、迷いながら実践を重ねています。これからも悩みながら、迷いながら「しないをする」ことも大切に、子ども・若者・その親、そして社会と向き合っていけたらと思います。

次回以降も日々の活動を通して感じている当事者の子ども・若者を取り巻く課題感とそれぞれができることについて、あくまでも現場で活動する一人の実践者としての視点で書いていけたらと思います。