精神疾患のある本人もその家族も生きやすい社会をつくるために 第11回:学生団体で感じた限界とCoCoTELIの法人化

2025/07/04

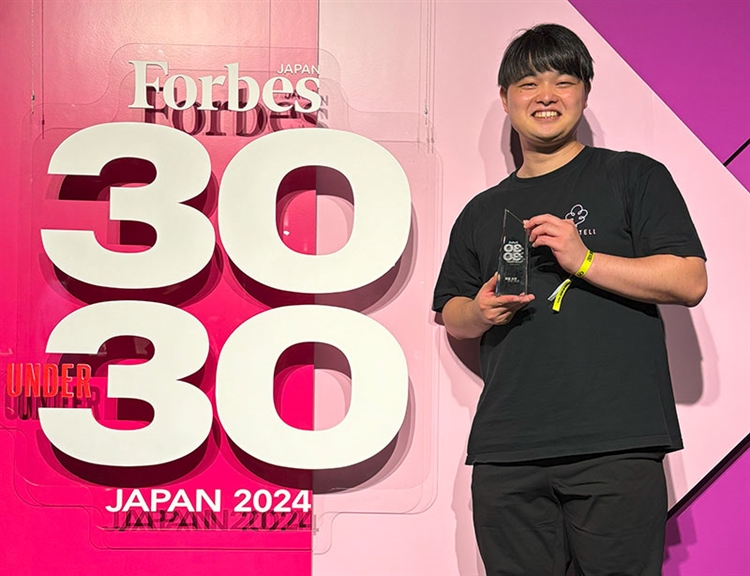

みなさん、こんにちは。2001年生まれの大学生で、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援を行うNPO法人CoCoTELIの代表をしている平井登威(ひらい・とおい)です。

「精神疾患の親をもつ子ども」をテーマに連載を担当させていただいています。この連載では、n=1である僕自身の経験から、社会の課題としての精神疾患の親をもつ子ども・若者を取り巻く困難、当事者の声や支援の現状、そしてこれからの課題についてお話ししていきます。

前回は、学生団体としてスタートしたCoCoTELIの活動や変遷について書いてきました。第11回となる今回は、学生団体としての活動を通して感じた限界と、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援に本気で向き合っていくために踏み出したNPO法人化について書いていけたらと思います。

著者

平井登威(ひらい・とおい)

2001年静岡県浜松市生まれ。幼稚園の年長時に父親がうつ病になり、虐待や情緒的ケアを経験。その経験から、精神疾患の親をもつ子ども・若者のサポートを行う学生団体CoCoTELI(ココテリ)を、仲間とともに2020年に立ち上げた。2023年5月、より本格的な活動を進めるため、NPO法人化。現在は代表を務めている。2024年、Forbes JAPANが選ぶ「世界を変える30歳未満」30人に選ばれる。

見えてきた支援が整わないさまざまな理由

第10回でも書きましたが、精神疾患の親をもつ子ども・若者を取り巻くさまざまな課題や彼ら・彼女らに対する活動の大きなニーズを感じると同時に、学生団体としての活動が進めば進むほど、学生団体としてニーズに応えていくことの限界を強く意識し始めていました。

一学生団体でできることの限界は大きい。正確に言えば、そのラインを飛び越えることもできるけれど、それは当事者たちに対して無責任になる可能性が高い。そんなことを考えていました。また、この領域に現状まだまだ支援が整っていないのにはさまざまな理由があることも感じていました。

その一つには、精神疾患の親をもつ子ども・若者支援の領域は、受益者が子どもでありお金をもっていなかったり、親子関係に悩みを抱えている子も多いため、塾のように親が対価や利用料を支払うモデルが成り立たないことがあると考えています。

加えて、現在は公的な枠組みにも落とし込まれておらず、公的な資金もついていない領域であるため、その両者の狭間に位置する問題ともとらえることができます。そんな領域で取り組みを始めて、継続するハードルは高いです。それは一目瞭然でした。

でも、そんな難しさと同時に、精神疾患の親をもつ子どもやその親は今もこの社会で生活していて多くの親子が見えない存在となっているということ、そんな状況のなかで自分にとっての叔母さんの存在やサッカーのような偶然やたまたまといったものがないために苦しさを感じている親子がいること、そして、僕たちが目を向けているのは大きな課題であること、親子を取り巻く環境要因への早期アプローチには可能性も大きくあること、についても感じていました。

また、既存の仕組みがないのなら、まずは小さくても形をつくること、その試行錯誤を続けていくことでどこかで支援が広がっていく道筋をつくれるかもしれない。その可能性を信じたいと思いました。

大きな課題に取り組むために。学生団体から法人へ

だからこそ、そのとき「やらない」という選択肢は、自分にはありませんでした。

もちろん、「専門職ではない自分がそんなアクションを起こしてよいのか?」「いったん新卒で企業に就職して力をつけてから本格的にスタートする」といったことも考えました。

前者に対しては、専門職でないのであれば専門職を仲間にして一緒に取り組む、自分が専門職ではないことを自覚して決して一線を踏み越えないこと、後者に対しては、その時間にも多くの子ども・若者、その親が見えない存在となっているという事実から、不確実性の高い未来ではなく今このタイミングで始めること、という答えを自分のなかで出しました。

そのほかにも、さまざまな問いや不安が頭のなかを巡りましたが、1つ1つに向き合いながら大学を休学し法人化することを決め、休学2年+復学後の4年生の1年間の計3年間(まさに現在)というタイミングを、未来の1つの判断タイミングとしてNPO法人化を進め、2023年5月に無事NPO法人化が完了しました。

改めて振り返って

今回は、学生団体として感じた限界からNPO法人化までを書いてきました。精神疾患の親をもつ子ども・若者支援を社会に広げていくためには、目の前の親子の声に耳を傾け、声にならないSOSと出会い、向き合いながら、小さな実践を積み重ねていくことが必要だと日々感じています。

もちろんその道のりは遠く、簡単なことではありません。NPO法人化のタイミングは、そこに取り組む覚悟を固めていくタイミングだったように思います。

次回は、NPO法人化してすぐに行ったクラウドファンディングとそこで出会ったさまざまな声について書いていきたいと思います。