今月のおはよう21 弁護士が教える 介護現場の法律講座

2025/10/16

『おはよう21』2025年12月号から、特集(弁護士が教える 介護現場の法律講座)の内容を一部ご紹介いたします。

身体拘束となってしまう行為は? 利用者の安全はどこまで優先すべき?

「プライバシー」とは? 働く職員の権利は?

根拠がわからず、迷ってしまうことはたくさん。

そんな疑問や悩みを解決するヒントを法律の視点から考えてみます。

はじめに

法律の知識を身につけることはなぜ大事なの?

法律はなぜ大事?

介護職に限らず、すべての人にとって法律の知識は必要不可欠です。

ひとたび社会に出れば、雇用関係を含むさまざまな人との契約をはじめ、身の回りのあらゆることに法律がかかわっているからです。

法律は仕事だけでなく、日常生活でも役立ちます。

契約にない賃貸のハウスクリーニング代の請求や、法的に払う必要のないお金を要求する詐欺など、さまざまな場面で法律の知識があれば、「そんな契約はしていないから要求される筋合いはない」と自信をもって判断できます。

不当な要求に流されず、悪質な人たちにだまされることもありません。

ところが、法律に関する知識を身につける機会はなかなかありません。

にもかかわらず、「法の不知はこれを許さず」という言葉があるように、「知らなかった」では済まされないシビアな現実が待っています。

法律の知識がないばかりに、「こんなはずじゃなかった」と後悔することになるかもしれません。

私たちの身を守る法律

逆に言えば、社会人として最低限の法律知識をもつことで自分の身を守り、危険を遠ざけることができます。

では、その「最低限」とは具体的にどのようなことでしょうか?

まず、働くことにかかわる労働基準法などの「労働法」は知っておくべきでしょう。

サービス残業など、いわゆるブラック企業のような労働環境が許されないということを知らなければ、過酷な環境でがまんして働き続けてしまう可能性があります。

雇用契約の内容、勤務場所や形態が事前に聞いていた話と違う場合でも、労働法で守られていることを知らなければ、「お金をもらう立場だから従わなければならない」と思い込んでしまうかもしれません。

法律で守られており、いつでも救いを求められる窓口があることを知っておきましょう。

法律は転ばぬ先の杖

介護現場であれば、介護保険法の知識も不可欠です。

利用者のためにケアの計画を立て、実施したことを記録し、ケアを行ったことを書面で残していかなければ、それは行ったこととして認められません。

介護保険法や、その下の省令や通知まで含めて、その意味と重要性を知っておく必要があります。

これらに違反すれば、報酬返還などの不利益が生じることも理解しておくべきでしょう。

さらに、業務範囲を理解することも大切です。

実務では爪切り、喀痰吸引など、場合によっては介護職がやってはいけない「医行為」に該当する業務もあります。

正しい知識がなければ、本来やってはいけないことをやってしまうかもしれません。

法律は目に見えない境界線を示すセンサーのようなもの。

法律を基準に「これはやってはいけないのでは?」と声を上げなければ、組織全体がおかしな方向へ進んでしまいます。

法律は組織や自分を守る「転ばぬ先の杖」ともなるのです。

法律は根本にあるけれど…

しかし、個別具体的な法律も重要ですが、法律がすべてをカバーできるわけではありません。

介護サービスの土台には「契約」があり、施設の義務として食事や入浴の提供が定められている以上、それらは基本的に行わなければなりません。

しかし、利用者が「ご飯を食べたくない」「お風呂に入りたくない」と意思表示をすることもあるでしょう。

その際、具体的にどのように対応すべきかは、法律では何も決まっていません。

本人の意思を尊重するのか、健康維持のために栄養摂取を優先すべきなのか、そうした見極めと実際のケアは、介護職の腕の見せどころといえるでしょう。

人権と尊厳

しかし、人として大切なことは、法律より上位の憲法で定められています。

それが「人権」です。

私たちは、誰もが生まれながらに「人権」を保障されており、すべての人がかけがえのない存在として尊重されるべきなのです。

ケアする側の都合で時間をかけずに接したり、丁寧な対応をしなかったりすることは、人権を尊重しているとはいえません。

個人の尊厳を守るために、高齢者虐待防止法や身体拘束の適正化などが定められていますが、虐待の被害者になる利用者は、自分で法律を使って身を守ることができません。

だからこそ介護職を含む専門職は、虐待を見つけたら、すぐに行政に通報する義務が定められているのです。

また、利用者の人権とともに、自分自身の人権についても深く理解しておく必要があります。

カスタマーハラスメントなどで尊厳を傷つけられていると感じたときはもちろん、同僚やほかの人が同様の目に遭っているときにも、皆で守らなければならないものです。

こうした人権や権利に関する基本的な理解が、まずは重要です。

続きは本誌でご覧いただけます。

監修

外岡 潤(弁護士法人おかげさま 代表弁護士)

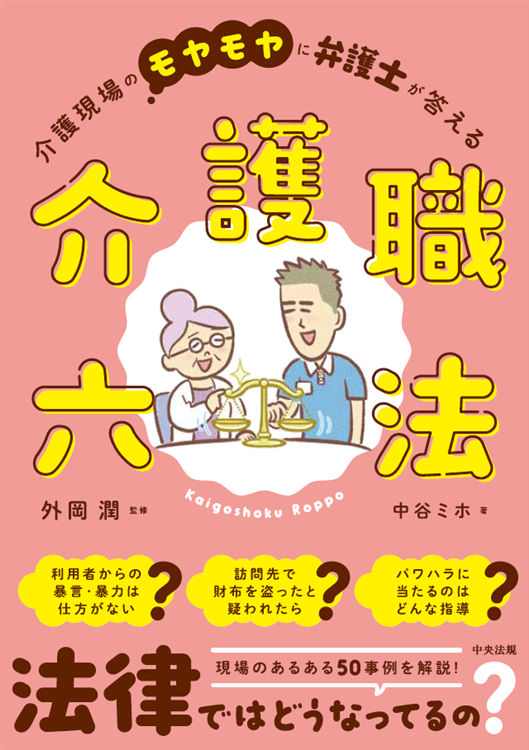

介護職が知っておきたい法律をもっと知りたい人はこちらもおすすめ!!

『介護現場のモヤモヤに弁護士が答える 介護職六法』

監修:外岡潤 著:中谷ミホ 税込1,980円

現場で働く介護職が抱きがちな利用者のケアや働き方、事故やトラブル対応についての疑問を法律の視点から解説する書籍。介護保険制度や高齢者虐待、個人情報保護といったテーマに加え、介護職の業務範囲や事故・トラブル、利用者からの暴力、職場でのハラスメントなど、ふだんの業務で問題となりがちなテーマも幅広く網羅。

以上は、『おはよう21』2025年12月号の特集の内容の一部です。このほかにも本誌では、下記のトピックを取り上げ解説しております。ぜひお手に取ってご覧ください。

特集

弁護士が教える 介護現場の法律講座

はじめに 法律の知識を身につけることはなぜ大事なの?

これって法律ではどうなってるの?

❶身体拘束の線引きは?

❷自立と安全をどう考える?

❸「プライバシー」を説明できますか?

❹働き方でモヤモヤを感じたら?

『おはよう21 2025年12月号』

●本書のお買い求めは、

中央法規オンラインショップ

が便利です。

年間購読(増刊号2冊含む計14冊)のお客様は、1冊あたりの割引に加えまして毎月の送料をサービスさせていただきます!

さらに、年間購読の方限定の動画配信サービスもご利用いただけます!

●電子版も好評発売中!

販売サイトは

Amazon

、

富士山マガジンサービス

から順次拡大予定!