独立・開業で広がる!ソーシャルワーカーの新しい働き方ガイド Vol.8 事業運営のノウハウ:「好循環」を生むマーケティング戦略

2025/10/24

福祉職(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等)必見!

Vol.7では、一般社団法人ダイアロゴスを運営する坂根さんの事例をご紹介しました。お父様の病気をきっかけに福祉の道に進み、元々抱いていた起業への意欲を原動力に、5年の実務経験を経て独立された方です。

今回は坂根さんの事例から、独立・開業した事業を継続させていくうえで重要な「事業運営のノウハウ」、特に「集客・マーケティング戦略」について、3つの視点から深掘りして解説します。福祉の専門職にとって「マーケティング」という言葉は、少し遠い世界に感じられるかもしれません。しかしこれは、「自らの支援を、それを必要としている人々にいかにして届け、つながるか」という、ソーシャルワーク実践そのものといえます。

著者

松谷 恵子(まつたに社会福祉士事務所所長)

小川 幸裕(弘前学院大学社会福祉学部教授)

1. 「待ち」から「届ける」支援へ:Webツールを「連携のプラットフォーム」に

坂根さんは、事業運営において「ホームページやSNSを積極的に活用し、地域の社会資源と連携するためのきっかけづくりやプラットフォーム構築を重視している」と語っています。これは、独立・開業ソーシャルワーカーにとって必須の視点です。

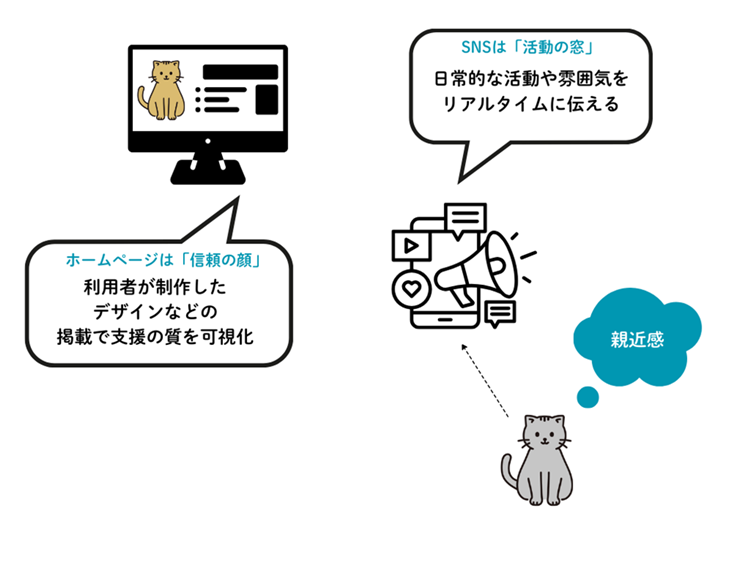

ホームページは「信頼の顔」

法人の理念や事業内容、活動実績などを丁寧に掲載したホームページは、事業所の「公的な顔」となり、社会的な信頼の土台となります。利用者やそのご家族、連携を検討している他機関が最初にアクセスする情報源だからこそ、正確で誠実な情報発信が求められます。坂根さんの事業所のように、利用者が制作したデザインなどを掲載することは、支援の質を可視化する優れた方法です。

SNSは「活動の窓」

一方、SNSは、事業所の日常的な活動や雰囲気をリアルタイムに伝える「窓」の役割を果たします。日々の支援の様子やイベントの告知、スタッフの想いなどを発信することで、事業所に人間的な温かみと親近感が生まれます。これにより、まだ支援につながっていない潜在的な利用者や、地域住民との心理的な距離を縮めることができます。 坂根さんの実践が示しているのは、これらのWebツールを単なる「宣伝媒体」ではなく、多様な人々と「つながるためのきっかけ(プラットフォーム)」として戦略的に活用することの重要性です。

2. 「支援」と「事業」の好循環:持続可能な事業運営

坂根さんのマーケティング戦略で最も注目すべき点は、支援活動そのものが、事業のマーケティング活動になっている点です。

事業所では、利用者がホームページ作成やデザインといった実務的なPCスキルを学びます。そして、そのスキルを活かして制作されたものが、実際に外部からの仕事として受注されたり、自社の情報発信ツールとして活用されたりしています。これは、Vol.3の横田さんや坂根さん自身も課題として挙げた「『理念』と『経営』の両立」に対する、一つの答えといえるでしょう。

坂根さんの事例は、この持続可能な事業運営の理想的なモデルの一つです。事業をPRすればするほど、利用者の実践の場が増え、スキルが向上する。そして、利用者のスキルが向上することで、より質の高いサービスが提供でき、新たな仕事の依頼や連携につながっていく。この「支援と事業の好循環」を生み出すことこそ、持続可能な事業運営を実現する鍵となります。

3. 「点」から「面」へ:地域連携こそが最強のマーケティング

坂根さんのWeb活用は、最終的に「地域連携」へとつながっています。これは、Vol.5で松谷さんが強調した「ネットワークづくり」の重要性にも通じます。福祉分野における集客・マーケティングの核心は、いかにして地域のなかで「信頼」を勝ち取り、良好な「口コミ」を生み出すかにあります。

どれほど優れたホームページを作っても、それだけでは支援は届きません。行政の福祉担当者、地域の相談支援事業所、医療機関、学校といった人々との日々の地道な関係づくりを通じて初めて、Web上の情報は「生きた情報」となります。

「あそこの事業所は、しっかり話を聞いてくれるよ」 「ダイアロゴスさんに相談すれば、親身になってくれる」こうした連携先からの紹介、すなわち信頼に基づく「口コミ」こそが、最も強力なマーケティングです。坂根さんのように、WebやSNSでの発信を通じて地域との接点を増やし、顔の見える関係を構築していくことが、結果として安定した事業運営につながるのです。

今回の事例から学べるのは、単なるツールの使い方ではなく、「自分の支援を、どのような想いで、誰に届けたいのか」という理念に基づいた情報発信と関係構築の重要性です。

あなたの支援を、まだ知らない誰かに届けるために、明日からどのような一歩を踏み出しますか?まずは、地域の連携機関に、あなたの活動を伝えることから始めてみてはいかがでしょうか。

著者紹介

松谷 恵子(まつたに けいこ)

まつたに社会福祉士事務所所長/認定社会福祉士(児童・家庭分野)・介護支援専門員。

高齢者の通所介護・グループホームの勤務を経て、2011年10月まつたに社会福祉士事務所開設。福祉全般の相談業務、第三者委員やオンブズマン、成年後見人等の受任、スクールソーシャルワーカー、スーパーバイザー、非常勤講師・研修講師等を行う。

小川 幸裕(おがわ ゆきひろ)

弘前学院大学社会福祉学部 教授/社会福祉士。

独立・開業したソーシャルワーカーを対象とした調査に基づき、ソーシャルワーク実践の構造や要因を分析。研究活動の傍ら、地域の活動をとおして地域の社会福祉連携の推進に貢献し理論と実践の架け橋となる活動に取り組む。