今月の月刊ケアマネジャー(10月号) 疾患別の支援から制度の知識まで 基本から押さえる 難病のケアマネジメント

2025/09/25

『月刊ケアマネジャー』2025年10月号から、特集(基本から押さえる難病のケアマネジメント)の内容を一部ご紹介いたします。

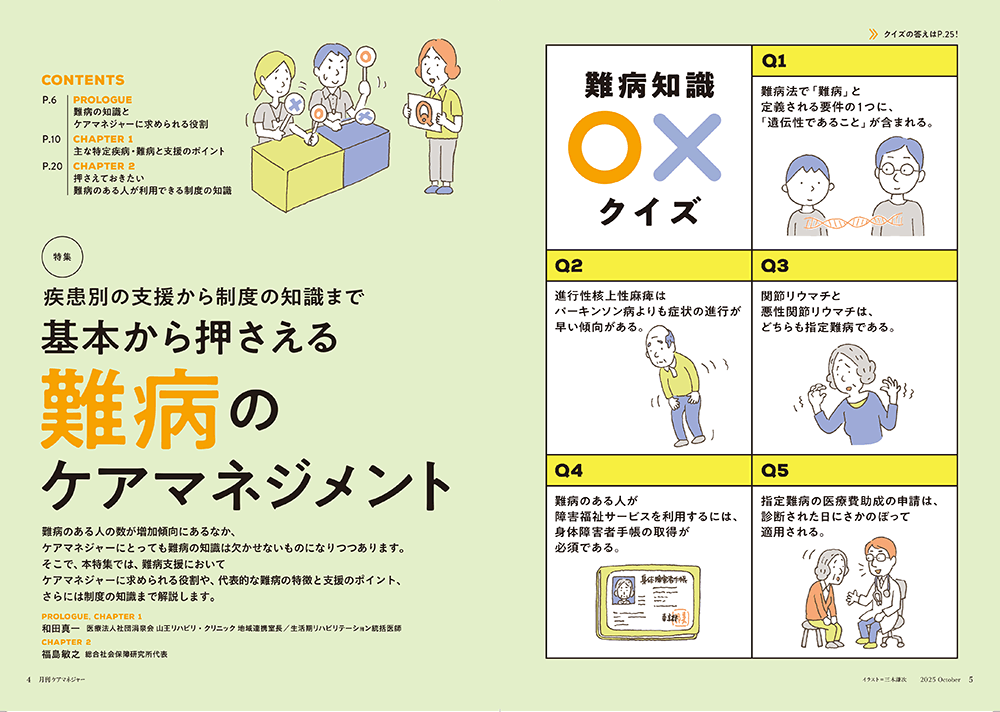

難病のある人の数が増加傾向にあるなか、 ケアマネジャーにとっても難病の知識は欠かせないものになりつつあります。そこで、本特集では、難病支援においてケアマネジャーに求められる役割や、代表的な難病の特徴と支援のポイント、さらには制度の知識まで解説します。

難病の知識とケアマネジャーに求められる役割

難病のある人の数が増加傾向にあるなか、ケアマネジャーにとっても難病の知識は欠かせないものになりつつあります。本章では、難病とは何か、その定義を整理するとともに、ケアマネジャーに求められる役割について整理します。

難病とは

多くのケアマネジャーにとって「難病」とは、漠然と「治りにくい病気」や「まれな病気」というイメージがあるかもしれません。しかし、現在は医学的・制度的に具体的な定義が設けられています。

現在の難病の概念は、1972(昭和47)年の「難病対策要綱」を基礎とし、2015(平成27)年施行の「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」によって法的に定義されました。難病法における難病の定義は、以下の4つの要件をすべて満たす疾病とされています。

・発病の機構が明らかでない

・治療方法が確立していない

・希少な疾病である(患者数が人口の0.1%程度に達しないもの)

・長期の療養を必要とする

難病のうち、特に医療費助成の対象となる疾病を「指定難病」と呼びます。指定難病は、「患者数が本邦において一定の人数に達しないこと」、そして「客観的な診断基準が確立していること」という要件を満たしたうえで、重症度によって医療費助成の対象かどうかが判定されます。

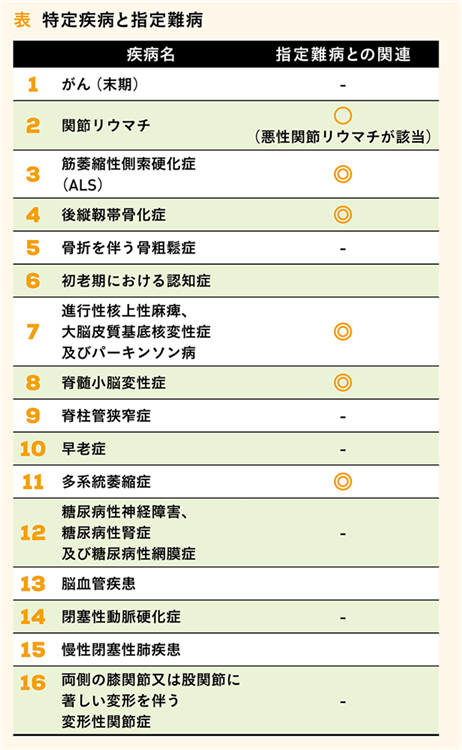

一方、介護保険制度においては、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受ける際の原因となる16の疾病を「特定疾病」と定めています(表)。この特定疾病の半分近くは、難病法に基づく指定難病であり、ケアマネジャーが難病のある人と出会う機会は少なくありません。

難病患者の暮らしを支える制度

難病は治療法が確立しておらず、進行性で症状の変化の予測も難しいため、難病患者は身体機能が低下し、今までできていたことができなくなるという変化に直面します。これは「自分らしさ」や「尊厳」にかかわる深刻な課題となり得ます。

特に、40歳から64歳の比較的若い年齢で難病を発症した場合、怒りや葛藤、抑うつといった精神的な課題を抱えやすい傾向があります。また、仕事や子育てといったライフイベントの途中で病気と向き合うことになり、就労継続の困難さや経済的な問題も深刻になります。さらに、病状の進行とともに医療的ケアの必要性が増し、家族が24時間切れ目のない介護を担うこととなり、身体的・精神的負担が重くのしかかることも少なくありません。

このようにさまざまな困難に直面する難病のある人を支援するうえでは、介護保険サービスだけでなく、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づいて提供される障害福祉サービスも併せて活用することが非常に有効です。2013(平成25)年4月より難病等が障害者総合支援法の対象となり、対象は年々拡充されています。

障害者総合支援法の目的は、18歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者のほか、治療方法が確立していない疾病などによって、日常生活や社会生活を営むための支援が特に必要な18歳以上の者を「障害者」として、各種の障害福祉サービスを提供することです。指定難病はすべて障害者総合支援法の対象疾病に含まれるうえ、障害者総合支援法の対象疾病は指定難病よりも広い範囲をカバーしています。障害者手帳を持っていなくても、診断書など罹患していることがわかる証明書があれば、必要な支援が受けられます。

ケアマネジャーに求められる役割

難病患者を支援するうえで、ケアマネジャーには、医療・介護・福祉の連携を推進する要としての役割が期待されています。しかし、難病は希少性が高く、個々のケアマネジャーが難病のケアマネジメントの実務経験を積む機会は限られているのが現状です。だからこそ、難病のケアマネジメントのポイントを知り、質を向上させていくことが求められます。

難病のケアマネジメントで特に重要な視点は、本人の「主体性」、つまり難病のある人が自分の意思で自信と納得感をもって行動を選択できることです。具体的には、次のような視点をもって支援にあたることが求められます。

その人らしさと主体性を支え、ともに歩む

病気やADL(日常生活動作)だけでなく、生活歴、価値観、希望など「その人らしさ」を深く理解することが不可欠です。特に難病のケアマネジメントでは、病状の進行に伴い、「できること」が絶えず変化していきます。そのなかで、本人が自らの意思で「自分らしい生活」を選び取り、主体的に生きていけるよう、ともに追求する姿勢が求められます。

よりよく生きるために本人の主体性を支えるという考え方は、難病のケアマネジメントの本質に通じると筆者は考えています。

執筆

PROLOGUE,CHAPTER1

和田真一 医療法人社団涓泉会 山王リハビリ・クリニック 地域連携室長/生活期リハビリテーション統括医師

CHAPTER2

福島敏之 総合社会保障研究所代表

読者投稿募集中!

編集部では、読者の皆さまからの投稿(写真、川柳、お便り)を随時募集しております。採用させていただいた方には、謝礼として図書カード(1,000円分)をプレゼント。応募は Googleフォーム に入力いただくか、『月刊ケアマネジャー』のメールアドレス(caremanager@chuohoki.co.jp)までメールをお送りください。

特集

PROLOGUE

難病の知識とケアマネジャーに求められる役割

CHAPTER1

主な特定疾病・難病と支援のポイント

CHAPTER2

押さえておきたい難病のある人が利用できる制度の知識

『月刊ケアマネジャー』2025年10月号

●本書のお買い求めは、

中央法規オンラインショップ

が便利です。

さらに、年間契約で約2,400円お得!

動画配信サイトに毎月アップされる動画(5,500円相当)も無料!

●電子版も好評発売中!

販売サイトは

Amazon

、

富士山マガジンサービス

から順次拡大予定!

●けあサポでは今後、中央法規出版発行の月刊誌『おはよう21』『月刊ケアマネジャー』について、最新号のお知らせや、介護現場の皆様に役立つ記事の公開をしてまいります。