ソーシャルワーカーに知ってほしい 理論とアプローチのエッセンス 第14回 グリーフワーク

2025/07/14

前回、危機への介入で、情緒的なバランスを回復する方法について学んだ。しかし危機的状況、特に、喪失があまりにも大きい場合、人は、長期にわたり、悲嘆の道を歩くことになる。そのような人に寄り添うグリーフワーク(悲嘆作業)について考えてみよう。

【著者】

川村 隆彦(かわむら たかひこ)

エスティーム教育研究所代表

「エンパワメント」や「ナラティブ」等、対人支援に関わる専門職を強めるテーマで、約30年、全国で講演、研修を行ってきた。

人生の困難さに対処する方法を

YouTube

や

インスタグラム

で発信中。

*研修や講演依頼については、 こちら までお問い合わせください。

喪失と悲嘆

喪失とは大切な人や何かを失うことで、悲嘆は、それに続いて起こる深い悲しみや嘆きの感情を指す。あなたは、これまで大切な人や何かを失ったことがあるだろうか?

喪失により、理想や希望を砕かれたあなたは、過酷な現実の前で無力になる。それに続いてやってくる悲嘆の波は、あなたを暗いトンネルへと押し流してしまう。灯りが閉ざされた道がどこへ続いているのか、歩いた人でないとわからない。

喪失と悲嘆は、病気、事故、災害によって起こるとは限らないし、死別に限定されない。身体、心、仕事、友人、夢、生きがい……どんなものであれ、失う悲しみは計り知れない。

喪失と悲嘆は、極めて主観的な経験だ。衝撃の度合いや深さについて、他者は何の評価もできないし、比較も無意味だ。「あなたにとって、どれほど大切だったのか?」というただ一つの基準だけが悲嘆の行方を決める。

悲嘆のトンネル―共通のプロセスにおける個別の経験

誰もが人生における喪失を避けることはできない。しかし「悲嘆のトンネル」をよく知るのならば、歩き続ける人に寄り添う力をもたらすことができる。

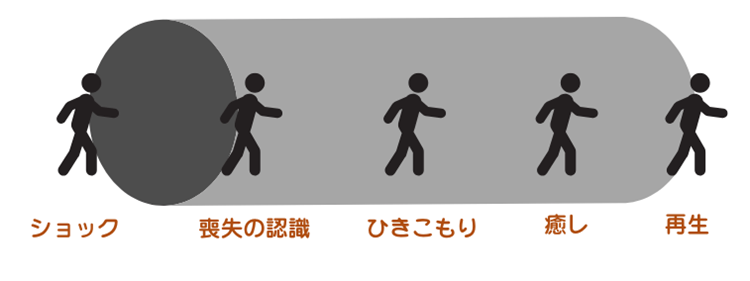

悲嘆は、長いトンネルに覆われた「共通のプロセス」を進む。そこでの経験は、「一人ひとり違う」。あなたが、悲しむ人に寄り添いたいと願うならば、この「共通のプロセスにおける個別の経験」を知る必要がある。それは「ショック」「喪失の認識」「ひきこもり」「癒し」、そして「再生」だ。

共通の経験

大切な人や何かを失ったとき、人はショックを受ける。その後、「これは現実の喪失だ」と認識するにつれ、感情は激しく混乱し、葛藤に直面する。その時期が過ぎると、エネルギーを消耗し、絶望を感じながら深い闇へとひきこもっていく。そこから長い時間が過ぎ、やがて少しずつ時間をかけて癒しを経験し、やがて再生へと向かう。

もちろんすべての人が同じ経験をするわけではない。すぐに出口へ向かう人もいれば、何度か引き返す人もいる。長い年月、ひきこもりから抜け出せない人もいる。しかしどんなに時間がかかっても、やがて人は立ち上がり、トンネルから出る日が来ることだろう。

このトンネルを歩く人が知るべきことは、「トンネルには出口がある」こと、そして、「人は必ず再生に向かう」ということだ。

個別の経験

あなたがトンネルを歩いていると想像してみよう。何が見えるだろう? 前を大勢の人が歩き、後にも長い列が続く。途中、倒れる人、休む人、戻る人、誰かを背負う人、一人で黙々と歩く人、仲間と一緒に歩く人……暗がりのなか、さまざまな光景が目に映る。そのときあなたは最も大切なことに気づく。

それは、ここでの経験は唯一無二であり、一つとして同じ経験などないということ。あなたが抱えている悲しみこそ、あなたにとって最も深いもの。だから、他の誰かと比べなくてもいい。

多様な悲しみ方を受け入れる

グリーフワークで大切なことは、人々の示す多様な悲しみ方を受け入れ、尊ぶことだ。たとえそれが、あなたの方法とは違っていても。寄り添うとは、彼らの悲しみ方で一緒に悲しむことだと理解しよう。

このとき一般化された知識が妨げとなることもある。例えば、「大切な人を亡くしたのだから、同じ経験をした人々同士で話すことが助けになる」という知識は、すべての人に当てはまるものではないことを理解しよう。

何が助けになるのか?

実際に大切な人や何かを失った人々は、何が助けになったのだろう? 二人の人物の考えを紹介したい。

震災で大切な家族、家、持ち物をすべて失った女性

あまりにも突然、大切な人やものを失った。その衝撃が今もからだに刻まれている。あのとき私にとって悲嘆のトンネルは、隠れ場所だったと思う。最初は、体中のエネルギーを使って「こんなことなど起こるはずがない」と抵抗した。けれど現実は過酷だった。だからこそ逃げ場所がほしかった。変えられない現実の前で、動けなくなった。人々に抱えてもらいながら生活し、終わりはまったく見えなかった。唯一の慰めは、この痛みをわかってくれる人がすぐそばにいてくれることだった。

病気で伴侶を失った男性

新しい治療に希望をつないだが、現実は厳しかった。日々、病気は真綿で首を絞めるように私たちを打ちのめした。医師は病気だけを見ていた。淡々と余命を宣告し、そこに共感も思いやりもなく、ただ冷たい画像と数値だけがあった。私たちは生身の人間なので、現実に打ちのめされているときこそ希望がほしかった。しかし悲しいことに、医師の告げたスケジュール通りになった。そこには一片の奇跡も祈りも願いも、挟み込む余地などなかった。あの瞬間、私は自分自身をも葬ったのだと思う。この先、生きていく理由を見つけられなかった。何もかも終わったという絶望感を小さな箱に閉じ込めて鍵をかけた。そうでないと生き続けることはできなかった。

支援者にできること

ショックや喪失の認識の時期は、相手に安心感をもたらすように心がける。自分を責めないように、感情を抑えないように、そして、いつでも周囲に助けや慰めを求められるようサポートする。できる限り自分をやさしく労り、シンプルな生活をするよう伝える。

絶望感からひきこもる時期は、無力、無関心となり、疲れ、うつ状態に陥ることもある。この時期は傷を癒し、次へのエネルギーを蓄える時期だと伝え、自然に任せ、感情をできるだけ外へ出すように促し、寄り添い、見守る。

長い時間を経て、微かな回復の兆しが見えるとき、それは今のままとどまるか、それとも次の扉を開けるか、選択する時期だと伝える。無理強いせず、小さな何かをはじめるよう励ます。

新しい扉を開けたなら、その道を進むことができる。それを自分で決めるよう話す。その道の未来には、自分や他者を赦すこと、忘れること、自分をもっと愛すること、新しい機会や関係、仲間を求めることなど、大切な選択がある。

これまで危機への対応、そして、喪失と悲嘆に寄り添うことを学んできた。次回は、古典的なアプローチである「ゲシュタルト心理学」について紹介する。