住まいの支援‐考え方と取組み 居住支援って何? 第8回 さまざまな住まいの種類

2025/07/15

著者岡部 真智子(おかべ・まちこ) 地域で安定的な居住継続を支える研究を続けている一方で、社会福祉専門職養成に関する研究にも力を入れている。 連載にあたって人が生活を営む場となる住まいは、安全・快適で安心できる環境であることが求められます。 住まいは、食べる、寝る、くつろぐ、身をまもるための拠点となることはもちろん、住所があることは、福祉サービスや行政サービスを利用する際の絶対条件となります。 |

生活の基盤となる住まい。住まいは、さまざまな分け方・分類が可能です。

持家なのか、借家なのかという、所有という視点での分け方。また、戸建てなのか、集合住宅なのかという、住環境的な視点での分け方。さらには、自宅か、施設か、第三の住まいかという分け方もできます。

今回は、どんな人向けの住まいなのかという、対象者視点で、高齢者や低所得者向けの住まいにどのようなものがあるかを取り上げ、それぞれの特徴を紹介します。

高齢者向けの住まい

高齢者向けの住まいは、自宅、介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)やグループホームなどのよく知られているもの以外にも多くあり、その種類は多岐にわたります。

今回は、広告などで目にすることは多いけれど、外からは分かりにくい有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅をご紹介します。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、老人福祉法に基づき設置された福祉施設です。①食事の提供、②介護(入浴・排泄・食事)の提供、③洗濯・掃除等の家事の供与、④健康管理のうち、いずれかのサービス(複数も可)が提供されます。

設置主体は問わないため、株式会社や社会福祉法人等が有料老人ホームを運営しています。

有料老人ホームは、「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」「健康型有料老人ホーム」に分かれています。介護が必要になった時、介護付き有料老人ホームでは、ホームが提供する介護サービス(「特定施設入居者生活介護」)を利用しながら生活を続けることができます。また、住宅型有料老人ホームでは、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら、ホームでの生活を継続することができます。健康型有料老人ホームでは、介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

入居を検討する際には、どのタイプのホームであるかよく確認する必要があります。また、かかる費用も異なりますので、月額の費用はもちろん入居一時金が必要か否かもよく確認しましょう。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅(通称、サ高住)は、福祉施設ではありません。バリアフリー環境が完備された賃貸住宅で、都道府県に登録されています。

サ高住に付帯するサービスは、安否確認や生活相談のサービスなので、介護サービスがないところもあります。介護サービスがないところでは、介護を必要とする時には、外部の介護サービスを利用することが可能です。

サ高住の運営主体は社会福祉法人、医療法人、NPO法人、株式会社とさまざまで、利用料金の幅も広いです(生活保護を受給している方が入居できるところもあります)。

サ高住は、2025(令和7)年5月末時点で全国に28万9,919戸あり、都道府県別にみると大阪府が最も多くなっています。地域によって数や付帯サービスに差があるのが、サ高住の特徴といえます。

どこにどのようなサ高住があるかは、「

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

」で検索することができます。

所得に限りのある人向けの住まい

ここでは、いわゆる低所得者向けの住まいとして、公営住宅、セーフティネット登録住宅、居住サポート住宅、無料低額宿泊所を取り上げます。

公営住宅

公営住宅は、都道府県や市町村などが建築し、低所得者向けに安価な家賃で提供している公的賃貸住宅です。家賃は、建物や間取りで一定額が決められているわけではありません。入居者の収入等によって異なります。住宅の規模や立地によっても変わります。

都道府県や市町村がそれぞれに入居要件を定めているため、公営住宅には、「収入が基準額以下であること」「原則として同居親族がいること」などの要件が設けられています。

連載の第1回

でも述べたように、2018(平成30)年に、国土交通省が公営住宅の入居に際し保証人を求めない方針を打ち出しました。これにより、保証人不要で入居できる公営住宅が増えてきました。

ただ、保証人は不要でも、緊急連絡先は必要などの要件もあるため、詳細については自治体の公営住宅担当窓口で確認するとよいでしょう。

セーフティネット登録住宅

セーフティネット登録住宅(正式名称、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)は、住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)に規定される「住宅確保要配慮者」の入居を拒まない住宅です。2025(令和7)年6月30日時点で、全国に95万3,738 戸が登録されています。

登録住宅には、住宅確保要配慮者のみを対象とする「専用住宅」と、要配慮者を拒まず、同時にそれ以外の一般世帯をも受け入れる「一般住宅」があります。しかし、専用住宅は極めて少なく、平山の調べによれば、2021(令和3)年3月時点で全体の1.3%を占めるにとどまっています(平山洋介「住宅セーフティネット政策をどう読むか」『住宅会議』(118),pp.25-31,2023.6)。

登録住宅としてどのような物件があるかについては、「

セーフティネット住宅情報提供システム

」で把握することができます。

出典:一般社団法人 すまいづくりまちづくりセンター連合会「セーフティネット住宅情報提供システム」

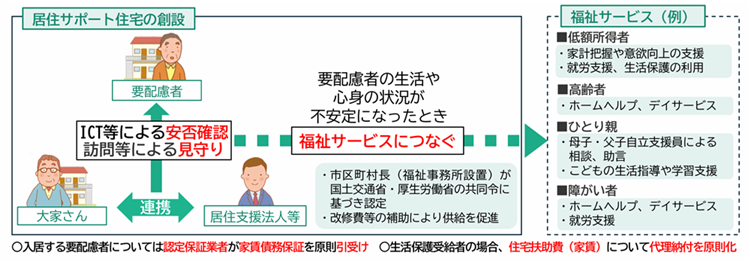

居住サポート住宅

先に紹介したセーフティネット登録住宅では、「入居者の見守りを行っていない」「家賃負担が低額な住宅が少ない」などの課題があったため、今年(2025(令和7)年)の10月1日から、新たに居住サポート住宅の認定制度が始まることとなりました。

居住サポート住宅では、住宅供給者である居住支援法人等が、入居者のニーズに応じて安否確認や見守り、必要に応じた介護や福祉のサービスへの「つなぎ」を行います。居住支援法人等と大家が連携し入居中のサポートを行う仕組みです。

今後10年間で10万戸の供給が目標とされています。

図 居住サポート住宅の創設

出典: 改正法 概要リーフレット『大家さん・居住支援に携わる事業者の皆様へ』

無料低額宿泊所

無料低額宿泊所は、単身での居宅生活が困難な人に対し、居宅生活が可能な状況になるまでの間の一時的な居住の場を提供する役割を担っています。簡易的な宿泊施設が住居として提供され、必ずしも食事の提供は必須とされていませんが、厚生労働省の調査では、すべての宿泊施設で食事の提供が行われていることが明らかになっています(

無料低額宿泊事業を行う施設の状況に関する調査結果について(令和2年調査)

)。

全国に608施設ありますが、そのうち約74%が首都圏(1都3県)にあるため、初めて聞いた方もおられるかもしれません。65歳以上の入居者が約46%を占めますが、40歳未満の方も約7%いることがわかっています(上記調査)。

おわりに

今回は、高齢者や低所得者向けの住まいをご紹介しましたが、地域によってその種類や数には大きな違いがあります。また、公営住宅のように自治体が管理するものから、社会福祉法人や株式会社、居住支援法人が管理・運営するものまでさまざまです。

これから住まいを探す場合には、家賃や立地に注目するだけでなく、どのようなサービスが付帯しているのか、いつまで住み続けることが可能なのかといった点にも目を向けてみるとよいでしょう。