対人支援に役立つ 会話例で納得!コーチングのススメ 第8回 不満を訴える職員へのコーチング ~後編~

2025/07/10

ケアマネジャーには、さまざまな場面で円滑なコミュニケーションをとることが求められます。一方、実際の場面では「困難さ」を抱えるケアマネジャーも少なくありません。本連載では、人間関係構築や多職種連携に役立つコーチングの手法を紹介します。

この記事の監修者

眞辺一範(株式会社ふくなかまジャパン代表取締役社長)

1998年、日本初のプロコーチを養成する「コーチ・トレーニング・プログラム」を履修し、認定コーチを取得。現在は国際コーチング連盟プロフェッショナル認定コーチ、(一財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ、コーチ・エィ アカデミアクラスコーチ、日本コーチ協会京都チャプター事務局長としてコーチングの活動や実践に取り組んでいる。

前回(第7回「不満を訴える職員へのコーチング~前編~」)は、不満を訴える職員の心理的背景を解説しました。また、不満を訴える職員への対応策として「不平不満を目標に変える」コーチングスキルを紹介しました。前回に引き続き、今回も不満を訴える職員に対して効果的なコーチングスキルを紹介します。

対応策2 他責を自責に変える

何らかの問題に直面した際、原因が自分にあると考えることを「自責」、他人や環境にあると考えることを「他責」といいます。

そもそも不平不満を訴える人は、その原因が周りの人や環境にあると考えています。そして、あたかも自分には何も責任がないかのように振る舞います。

道路渋滞で思うように前に進まない状況では、なぜこんなに車が多いのかとイライラすることがありますが、そもそも渋滞の原因である「多い車」のなかに自分の車もあるという事実はスキップされているわけです。自分に都合のよい自己中心的な考え方では、周囲

から敬遠され、対人援助職としての成長の機会を失ってしまいます。

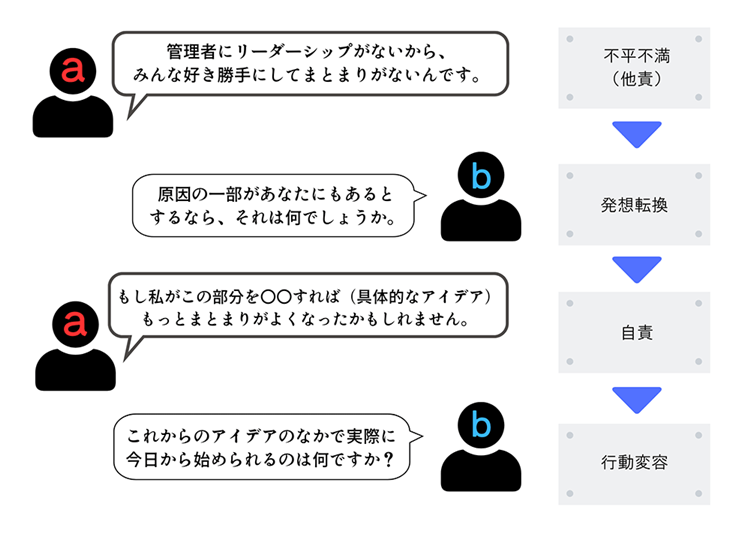

このような他責思考から自責思考に変える際には、コーチングスキルの一つである発想の転換の質問が有効です。それは次のような問いかけです。

【他責思考を自責思考に変える質問】

・ イケてない職場に関して、あなたにもその一因があるとすればそれは何でしょうか?

・ 百歩譲ってあなたに問題の原因があるとしたら、思い当たることはありますか?

・ あなたが周りに与えている影響の大きさを考えれば、どうすればよいですか?

これらの問いかけを通して、自責思考に基づいたアイデアやコメントを引き出すことができれば成功です。そこから「行動変容」につなげていきましょう(図)。

▼他責思考を自責思考に変えるコーチングスキル

「他責」を「自責」に変えた一発大逆転の質問

以前、私が特別養護老人ホームの施設長をしていたときの実際の経験談です。時代の流れに合った改革を進めようとする私と、現状維持を唱える理事長との間で意見がたびたび対立していました。議論はいつも平行線で、最終的には理事長が一方的に意見を通してしまい、私が描いた経営ビジョンの実現は遠のいていくばかりでした。

そんなある日、ついに我慢の限界に達した私は、当時受けていたコーチングの場で、プロコーチであるMさんに理事長の不平不満をぶつけてしまったのです。

Mさんは私のマシンガントークを一度も遮らず、共感的傾聴をしてくれました。そして落ち着きを取り戻した私に、Mさんは次のような質問をしたのです。

「理事長は、眞辺さんの成長に必要な人ですか?」

しばらく考えて、私が選んだのは「はい」という答えでした。その瞬間、他責思考から自責の発想に一瞬にして転換することができたのです。

理事長の存在が、私の成長を阻む存在ではなく、むしろ成長を促進する人に変わりました。それ以降、私は理事長に対して不平不満を口にすることが驚くほど少なくなったのです。

会話例で納得!不満を訴える職員へのコーチング

ここまでで、不満を訴える職員の心理的背景と対応策について紹介してきました。それでは実際に、どのようなコーチングを行えばいいのか、会話例で考えてみましょう。以下に、NGバージョンとOKバージョンのコーチングの会話例を紹介します。

| 不満を訴える職員への対応【NG例】 | 不満を訴える職員への対応【OK例】 |

|

ケアマネA:先ほどから何か落ち着かないようですね。 |

ケアマネA:先ほどから何か落ち着かないようですね。 |

NG例のケアマネAさんは、同僚Bさんに対しては中立的な立場でかかわろうとしています。同僚Bさんの不平不満にも耳を傾けようとしていますが、結局もの別れに終わってしまいました。これは、共感的傾聴が十分に行われていないところで、早期に解決策を図ろうとしたことが要因です。

一方、OK例のケアマネAさんは同僚Bさんに対してつくづく共感的な姿勢で傾聴しています。その効果でBさんの心は少し穏やかになってきました。このタイミングで、すかさずAさんは不平不満の現状を目標に変える問いかけをしています。その後は「友好な関係」という「目標の明確化」とともに「公平でない、認めてくれない、ダメ出しばかり、信頼が足りない」といった「ギャップの明確化」に誘っています。そして「行動変容」の問いかけで、具体的行動につなげることに成功しました。

まとめ

不平不満のない人はいません。ですが、いつまでも不平不満ばかり言う状況が続いてしまうと、その人のためにはなりません。不平不満の裏に隠されてある心理を読み解き、適切なコーチングを行うことで、不平不満を「成長」に変えることができます。

そのためには、コーチングスキルを用いて「不平不満」を「目標」に変換し、他責思考を自責思考に転換することが重要です。「あの人はいつも不満を訴えてばかりだ」皆さんの職場にこのような人がいる場合は、紹介したコーチングスキルをぜひ試してみてください。