【認知症】まわりの人をこわがるとき、どうかかわる?

2025/07/29

本人の不安や緊張を理解し、うまくかかわる方法を心理学の専門家が解説

大庭輝(おおば・ひかる)

弘前大学大学院保健学研究科心理支援科学専攻教授

公認心理師/臨床心理士/博士(人間科学)

※ 本記事は、『心理学のプロが教える 認知症の人のホントの気持ちとかかわり方』の一部を再構成したものです。

認知症の人がまわりの人をこわがる理由と対応のポイント

認知機能の問題 : 表情から感情を読み取ることが難しくなっている

認知症の人は、表情から感情を推測することが難しくなります。

私たちは、相手の表情を見て、「気に障ることを言っちゃったかな」「何かつらいことがあったのかな」などと感情を推測することができますが、認知症があると、相手の表情がどのような感情を表しているのかを理解することが難しくなっていくのです。

そのため、私たちはふだんどおりの表情で接していても、「怒っている」「嫌そうな顔をしている」とネガティブに受け止められてしまうことがあります。

これが記憶障害や見当識障害と組み合わさると、「知らない人がこわい顔をして近づいてくる」というように感じられるかもしれません。

そうであれば、不安や緊張をかかえたり、声かけを拒否したりすることは当然の反応だと考えられます。

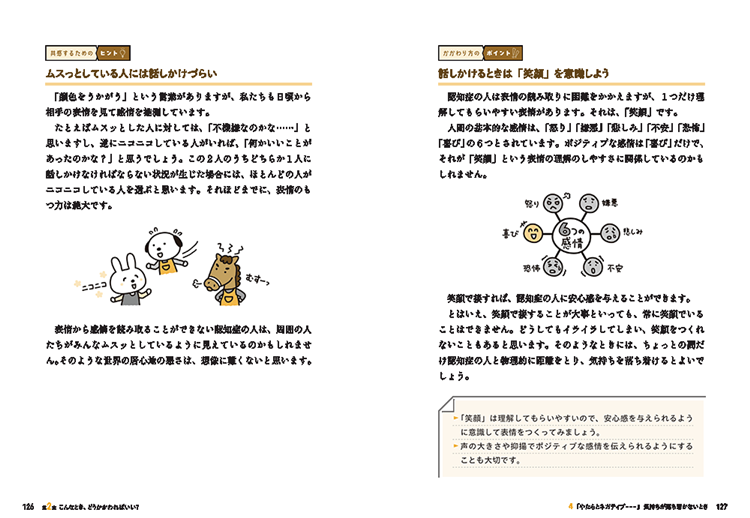

かかわり方のポイント : 話しかけるときは「笑顔」を意識しよう

認知症の人は表情の読み取りに困難をかかえますが、1つだけ理解してもらいやすい表情があります。

それは、「笑顔」です。

人間の基本的な感情は、「怒り」「嫌悪」「悲しみ」「不安」「恐怖」「喜び」の6つとされています。

ポジティブな感情は「喜び」だけで、それが「笑顔」という表情の理解のしやすさに関係しているのかもしれません。

笑顔で接すれば、認知症の人に安心感を与えることができます。

とはいえ、笑顔で接することが大事といっても、常に笑顔でいることはできません。

どうしてもイライラしてしまい、笑顔をつくれないこともあると思います。

そのようなときには、ちょっとの間だけ認知症の人と物理的に距離をとり、気持ちを落ち着けるとよいでしょう。

- ・「笑顔」は理解してもらいやすいので、安心感を与えられるように意識して表情をつくってみましょう。

- ・声の大きさや抑揚でポジティブな感情を伝えられるようにすることも大切です。

※ 書籍の紙面はこんな感じです。

(クリックするとPDFをご覧いただけます。)