【認知症】車から降りるのをこわがるとき、どう対応する?

2025/07/22

本人の恐怖感を理解し、うまくかかわる方法を心理学の専門家が解説

大庭輝(おおば・ひかる)

弘前大学大学院保健学研究科心理支援科学専攻教授

公認心理師/臨床心理士/博士(人間科学)

※ 本記事は、『心理学のプロが教える 認知症の人のホントの気持ちとかかわり方』の一部を再構成したものです。

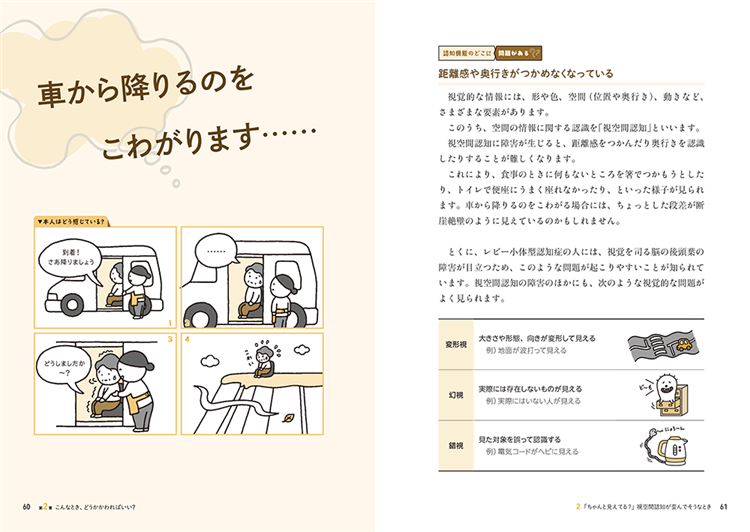

認知症の人が車から降りるのをこわがる理由と対応のポイント

認知機能の問題 : 距離感や奥行きがつかめなくなっている

視覚的な情報には、形や色、空間(位置や奥行き)、動きなど、さまざまな要素があります。

このうち、空間の情報に関する認識を「視空間認知」といいます。

視空間認知に障害が生じると、距離感をつかんだり奥行きを認識したりすることが難しくなります。

これにより、食事のときに何もないところを箸でつかもうとしたり、トイレで便座にうまく座れなかったり、といった様子が見られます。

車から降りるのをこわがる場合には、ちょっとした段差が断崖絶壁のように見えているのかもしれません。

とくに、レビー小体型認知症の人には、視覚を司る脳の後頭葉の障害が目立つため、このような問題が起こりやすいことが知られています。

視空間認知の障害のほかにも、次のような視覚的な問題がよく見られます。

| 変形視 |

大きさや形態、向きが変形して見える |

| 幻視 |

実際には存在しないものが見える |

| 錯視 |

見た対象を誤って認識する |

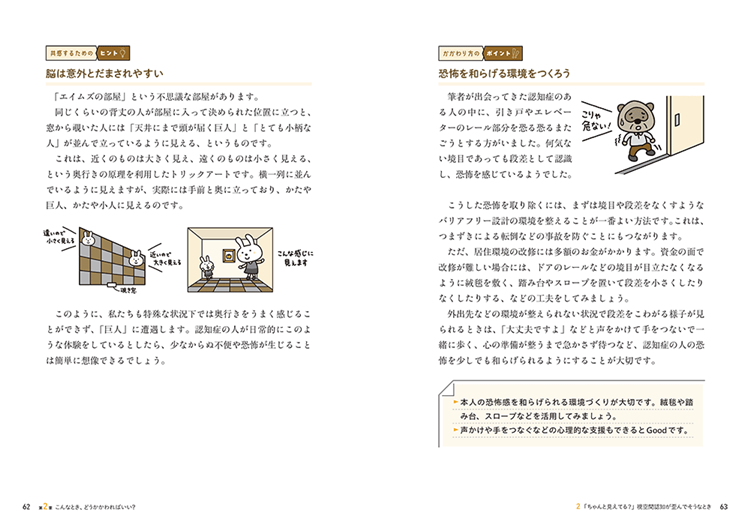

かかわり方のポイント : 恐怖を和らげる環境をつくろう

筆者が出会ってきた認知症のある人の中に、引き戸やエレベーターのレール部分を恐る恐るまたごうとする方がいました。

何気ない境目であっても段差として認識し、恐怖を感じているようでした。

こうした恐怖を取り除くには、まずは段差や境目をなくすようなバリアフリー設計の環境を整えることが一番よい方法です。

これは、つまずきによる転倒などの事故を防ぐことにもつながります。

ただ、居住環境の改修には多額のお金がかかります。

資金面で改修が難しい場合には、踏み台やスロープを置いて段差を小さくしたりなくしたりする、ドアのレールなどの境目が目立たなくなるように絨毯を敷く、などの工夫をしてみましょう。

外出先などで環境を整えられない状況で段差をこわがる様子が見られるときは、「大丈夫ですよ」などと声をかけて手をつないで一緒に歩く、心の準備が整うまで急かさず待つなど、認知症の人の恐怖を少しでも和らげられるようにすることが大切です。

- ・本人の恐怖感を和らげられる環境づくりが大切です。踏み台やスロープ、絨毯などを活用してみましょう。

- ・声かけや手をつなぐなどの心理的な支援もできるとGoodです。

※ 書籍の紙面はこんな感じです。

(クリックするとPDFをご覧いただけます。)