道なき道をゆく! オルタナコンサルがめざす 強度行動障害の標準的支援 第15回 標準的支援の実装は難しい② ――現場アセスメントの重要性

2025/09/18

この記事を監修した人

竹矢 恒(たけや・わたる)

一般社団法人あんぷ 代表 社会福祉法人で長年、障害のある方(主に自閉スペクトラム症)の支援に従事。厚生労働省「強度行動障害支援者養成研修」のプログラム作成にも携わる。2024年3月に一般社団法人あんぷを設立し、支援に困っている事業所へのコンサルテーションや、強度行動障害・虐待防止などの研修を主な活動領域とする。強度行動障害のある人々を取り巻く業界に、新たな価値や仕事を創出するべく、新しい道を切り拓いている。

福祉の現場では、制度上は人員が整っているはずなのに、「なぜか余裕がない」「支援の足並みがそろわない」と感じることが少なくありません。

前回の連載では、そうした現場に潜む「歪み」についてふれました。

今回はそこから一歩進めて、利用者のアセスメントだけでなく、現場そのものをどう見立てるか。つまり「現場アセスメント」の大切さについて、みなさんの共感を得る努力をしてみます。

現場のアセスメントの大切さ

現場にいるみなさんは、日々の支援のなかで「知識や技術だけではうまくいかない」と感じた経験はないでしょうか。

その感覚を整理するカギになるのが、「現場そのもののアセスメント」です。

もちろん、利用者のアセスメントはとても重要で、支援の基本に据えるべきなのは言うまでもありません。ただし、その支援をチームで統一して実施しようとしたときに、そもそも現場は、それが可能な状況に整っているかどうかを確かめることが必要だと思っています。特性のアセスメントで利用者の「何に困っているのか」を整理するのと同時に、現場は何に困っているのかを整理する必要があるのです。

振り返ってみると、「知識や技術さえ身につけば十分」と言い切れるほど、現場の仕組みや体制をしっかり整えている事業所は、そう多くはないように思います。つまり、こうした現場を支える仕組みそのものいわゆる「マネジメント」と呼ばれるものが十分に機能している事業所は、まだまだ少ないのではないでしょうか。

たとえるならば……プレステ5のソフトは、ファミコンの機器では動くわけはないのです。つまり、最新の知識や技術を活かすには、それに見合う現場の仕組みが必要なのです。

ところが現場では、ファミコンの機器に無理やり「ドラクエXI」を差し込んでいるのに、「動かないのはお前らの努力不足だ!」なんて責められたりすることがあります。

――いやいや、そりゃ無理ゲーでしょ!って、みんなで苦笑いしながら働いているのも現場のあるあるかもしれませんね(笑)。やっぱりファミコンにはドラクエⅠ。あの頃は、スライムを一匹ずつ倒していけば、よかったもんなぁ~。

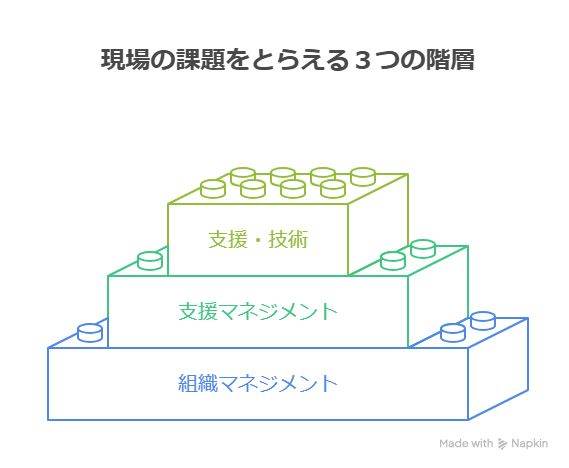

現場が困っていることの3つの階層

私自身、さまざまな現場を回るなかで、多くの職員が抱える悩みにふれてきました。そうした経験を踏まえ、私はこれらの課題を大きく3つの層に整理してとらえています。

1. 支援・技術の層

利用者一人ひとりの特性を理解し、それに合わせた支援方法を実践する層です。ここにはアセスメントや行動分析、支援技術の習得が含まれます。組織運営やチームマネジメントがある程度整っていても、個別支援に必要な知識や技術については専門的なサポートを求める現場も多く、この層の課題は常に存在します。

特にこの層では、研修や事例検討を継続的に進めることが効果的です。実際の支援場面をもとに知識を整理し、チームで共有することで、個人に依存していた支援をチームの共通財産にできます。

また、国が推進している中核的支援人材の配置や集中的支援の活用も、この層で最も効果を発揮します。高度な支援技術をもつ専門職が現場にかかわることで、困難ケースへの直接的なサポートだけでなく、職員への伴走的な指導・助言が行われ、日々の実践全体の底上げにつながっていきます。

2. 支援マネジメントの層

次の層は、得られた支援方法を現場全体(チーム)で共有し、定着させる仕組みを整える部分です。支援手順書や記録フォーマットの工夫、支援方法の周知、業務の「見える化」などが含まれます。ここが弱いと、せっかくのよい支援のアイデアが広がらず、特定の人だけが実践する属人的な支援に留まってしまいます。

特にこの層では、仕組みづくりと日常的な情報共有がポイントになります。例えば、支援手順書を職員全員が共有できる形に整えたり、記録フォーマットを工夫して「誰が読んでも同じように状況を理解できる」ようにすることは、支援の一貫性を高めます。また、日々のミーティングなどで支援を振り返り、必要に応じて修正を加える仕組みをもつことも大切です。

支援手順を実際に活用していくことは、この層で大きな意味を持ちます。単に新しい支援技術を学ぶだけでなく、それを日常の支援に落とし込み、実際に使える形にすることで、はじめて力を発揮するからです。つまり、支援マネジメントの向上は、学んだ知識をチームの共有財産に変え、日々の実践に根づかせていくための要となるのです。

3. 組織マネジメントの層

さらに大きな層として、事業所全体の運営にかかわる課題があります。ここには、事業計画や業務の標準化、人材配置や育成、虐待防止の仕組みづくり、管理職のリーダーシップなどが含まれます。

この層の特徴は、それぞれの課題が、現場の工夫だけでは解決しにくいところにあるという点です。たとえば、現場が「もっと職員を増やしてほしい」と声を上げても、法人としての採用や配置の方針が整っていなければ実現しません。業務分担のルールがあいまいなままでは、一部の職員に負担が集中してしまい、結局は支援が属人的になってしまいます。また、管理職の判断や声かけ次第で、現場の工夫が大きく活かされることもあれば、逆にしぼんでしまうこともあります。

だからこそ、この層で求められるのは、組織全体での意思決定や仕組みづくりです。 言い換えれば、この層は「現場が安心して支援に集中できる土台」を整える段階であり、組織としてどのような未来を描き、どう仕組みを整えるかが問われているのだと思います。

支援を支える三層の順序性

ここで重要なのは、この3つの課題が単に「並列」に存在しているのではなく、明確な「順序性」を持っているという点です。

まず土台となるのが組織マネジメントです。

事業所全体としての方針や業務の仕組み、人材配置や育成の基盤が整っていなければ、現場のチームは日々の判断を「その場しのぎ」に頼らざるを得なくなります。例えば、業務分担があいまいであれば一部の職員に負担が集中し、属人化が加速します。また、指示系統が不明確であれば、せっかくの支援方法も一貫性を欠きます。

このように、組織としてのルールや計画が整わなければ、いくら現場が努力してもチームとしてまとまった支援を実現することは困難です。

そのため、組織マネジメントが不十分であれば、次の段階である支援マネジメントも十分に機能しません。そして、支援マネジメント(チーム)が機能しなければ、どれほど優れた支援技術を導入しても現場に根付かせることは困難だと言えます。

つまり、「組織→チーム→支援・技術」という三つの階層を意識してみると、「なんでうまくいかないのか」が少し見えやすくなり、日々の悩みも整理しやすくなるのではないでしょうか。

こうした課題は、けっして現場で頑張っている職員の力不足ではありません。むしろ「もっとよい支援をしたい」と思っていても、組織やチームの基盤が追いつかないせいで、一人で抱え込んでしまったり、無力感を覚えてしまったりする。気づけば、「これって無理ゲーかも…」と苦笑いしながら働いている方も少なくないのではないでしょうか。

だからこそ、私は、この業界において、現場の思いを丁寧に受けとめながら、組織・チーム・支援技術の三層をつなぎ直していく伴走的な支援=コンサルテーションの意義が生まれてくると思っています。

コンサルテーションは、単に新しい知識や技術を持ち込むものではなく、現場職員の声を軸にしながら、組織とチームに「仕組み」を育てていくプロセスだと、私は考えているのです。

次回は、この三つの層へのアプローチについて、解像度を上げて解説したいと思います。