独立・開業で広がる!ソーシャルワーカーの新しい働き方ガイド Vol.12 独立・開業後の成長戦略:現場の気づきを、社会を動かす力へ

2025/11/21

福祉職(社会福祉士・介護福祉士・ケアマネジャー等)必見!

著者

小川 幸裕(弘前学院大学社会福祉学部教授)

松谷 恵子(まつたに社会福祉士事務所所長)

1. 安定した事業基盤が、次なる挑戦を可能にする

多くの独立・開業者が、目の前の案件をこなすことや、翌月の収入を確保することに追われ、新しい事業の構想を練る時間的・精神的な余裕をもてないのが現実です。しかし、村田さんの成長戦略でまず注目すべきは、その事業展開の揺るぎない土台です。

彼女は独立・開業後、ケアマネジャーとして培った経験を基に「きのこケアプランセンター」を開業し、現在では20名以上のケアマネジャーが在籍するまでに成長させています。この安定した中核事業の存在が、経営的な基盤となり、新たな挑戦を可能にする体力を生み出しています。

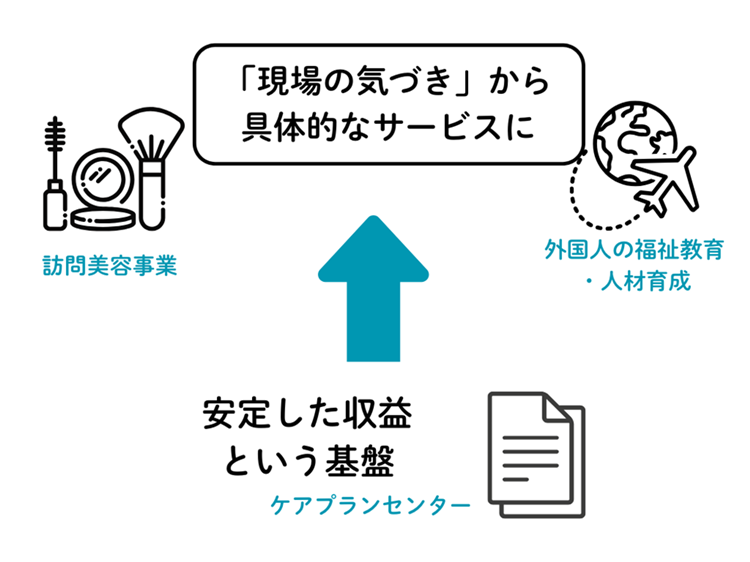

村田さんの場合、ケアプランセンターが毎月安定した介護報酬という「計算できる収益」をもたらします。この基盤があるからこそ、すぐに収益化できなくても、社会的意義が大きいと信じる訪問美容や海外人材育成のような事業に、腰を据えて投資することができています。成長戦略を描く上で、収益性と社会性を両立させる事業の柱をいかに築くかが、最初の重要なステップであることを村田さんの事例は示しています。

2. 事業多角化の源泉は「現場の気づき」

村田さんの事業拡大の根底には、一貫した哲学があります。それは「日々の現場で得た気づきを具体的なサービスとして形にすること」です。村田さんにとっては「個人の問題」ではなく、「解決すべき社会的なニーズ」として映ってます。

大学院で研究した高齢者のアピアランスケア※の重要性という課題意識は、訪問美容事業の立ち上げに直結しました。単に「流行っているから」「儲かりそうだから」という理由で始めるのではなく、自らが現場で「本当に必要だ」と確信したニーズに応える形で事業を創造しているため、サービスには強い説得力と独自性が生まれます。制度の枠内では対応しきれない「声なきニーズ」をすくい上げ、事業として社会に提示していくことこそ、独立・開業という強みを発揮した新たな価値の創造と言えるでしょう。

※ 医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア(国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センターHPより)

3. 専門性の「越境」と新たな社会的課題への挑戦

村田さんの成長戦略が特に優れているのは、一つの専門領域に留まらない「越境」の発想といえます。介護・福祉・美容の枠を超え、さまざまな業界の人と出会い、視野を広げるという経験は、村田さんをさらなる挑戦へと導いています。

普段、ケアマネジャーとして話す相手は、本人やそのご家族、医師や看護師といった同業種が中心です。しかし、村田さんは訪問美容事業を立ち上げたことで、美容師や化粧品メーカー、イベント企画会社といった、これまで接点のなかった人々とネットワークを築きました。

こうした異分野との対話の中から、「人手不足の介護現場」と「日本で働きたいと願う外国人」とを結びつけるという、新たな発想が生まれたのかもしれません。美容という「人を輝かせる」事業を通じて得た視点が、国籍を問わず「人の可能性を輝かせたい」という、より大きなミッションへと昇華したのではないでしょうか。近年の「外国人の福祉教育・人材育成」への注力は、その最たる例です。現地での教育から日本での就労後サポートまで一貫して伴走する体制を整え、村田さん自身もインドネシアに赴き直接指導するなど、その行動力はもはや一人の経営者の枠を超えています。

村田さんの事例は、安定した基盤のうえに、現場の気づきを大切にし、そして枠にとらわれず挑戦し続けることで、個人や地域の課題解決が、国境を越えた社会的インパクトを生み出す可能性を力強く示しています。

著者紹介

小川 幸裕(おがわ ゆきひろ)

弘前学院大学社会福祉学部 教授/社会福祉士。

独立・開業したソーシャルワーカーを対象とした調査に基づき、ソーシャルワーク実践の構造や要因を分析。研究活動の傍ら、地域の活動をとおして地域の社会福祉連携の推進に貢献し理論と実践の架け橋となる活動に取り組む。

松谷 恵子(まつたに けいこ)

まつたに社会福祉士事務所所長/認定社会福祉士(児童・家庭分野)・介護支援専門員。 高齢者の通所介護・グループホームの勤務を経て、2011年10月まつたに社会福祉士事務所開設。福祉全般の相談業務、第三者委員やオンブズマン、成年後見人等の受任、スクールソーシャルワーカー、スーパーバイザー、非常勤講師・研修講師等を行う。