ソーシャルワーカーに知ってほしい 理論とアプローチのエッセンス 第16回 アドラー心理学

2025/08/29

オーストリアの精神科医アドラーの思想は、「子どもたちへの教育」をはじめ、多くの分野に影響をもたらした。彼は「なぜ問題が起きたのか?」という原因論ではなく「どうすればいいのか?」という目的論を唱えた。アドラーに影響を受けた人々のなかに、この連載でも取り上げた、認知理論のアルバート・エリスや交流分析のエリック・バーン、そして次回、紹介予定のフランクルがいる。

【著者】

川村 隆彦(かわむら たかひこ)

エスティーム教育研究所代表

「エンパワメント」や「ナラティブ」等、対人支援に関わる専門職を強めるテーマで、約30年、全国で講演、研修を行ってきた。

人生の困難さに対処する方法を

YouTube

や

インスタグラム

で発信中。

*研修や講演依頼については、 こちら までお問い合わせください。

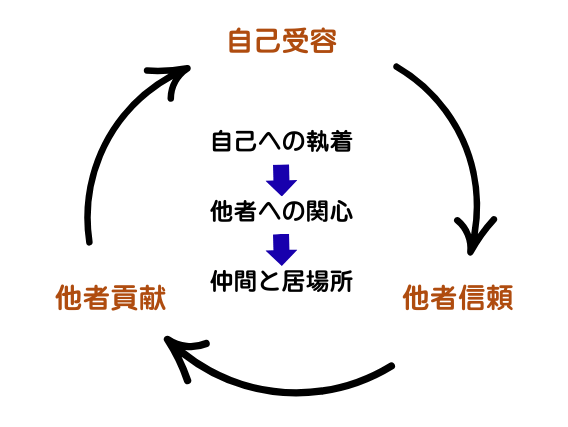

共同体感覚-自己受容、他者信頼、他者貢献

アドラーは、人々が「自立し、社会と調和して暮らすこと」を目標とし、そのために「私には能力がある」「人々は私の仲間である」という意識をもてるように促した。彼は「あなたにとって他者は敵か? 仲間か?」と問いかけ、他者を仲間とみなすなら、そこに居場所を見出せるとした。こうした共同体感覚を理解する鍵は、「私」と「他者」の対人関係にある。

人々は、ともすれば、「私」への関心や承認だけに執着しがちだ。それを「他者」への関心に切り替えることで、競争的な縦の関係から離れ、横の関係(仲間)を築くことができる。これを実現するには、次のことが必要だ。

1. ありのままの自己を受容する(自己受容)

2. 他者を、仲間として無条件に信頼する(他者信頼)

3. その他者のために貢献する(他者貢献)

傷つくことを恐れず、他者からの承認のためではなく、自分の人生課題(仕事、交友、愛)のために、関係性を深める覚悟が求められるのだ。

他者への関心を妨げる「劣等/優越コンプレックス」

アドラーは「すべての悩みは対人関係の悩み」と説いた。自分と誰かを比べ、劣等感を抱くことは、よくある感情であり、それを原動力とするなら前進できる。しかし「劣等感があるから、何かができない」と決めつけるなら、劣等コンプレックス(複雑で倒錯した心理)となる。

また、劣等感から逃れるために、権威を笠に着て、自分が優れているかのように自慢し、不幸を訴え、自分を特別な存在とするなら、優越コンプレックスとなる。こうしたコンプレックスは、どのような形であれ、他者を仲間とみなす気持ちを失わせる。

あなたは、誰からも「命の水」をもらえず、苦しんだことがあるかもしれない。心を閉ざしたままでは、競争相手でしかない他者を、仲間とみなすことは難しいものだ。そんなとき自分のなかに隠れているコンプレックスに気づくかもしれない。

テクノロジーの発展により、多くの人々と瞬時につながれる時代になったが、そこにあなたの居場所はあるだろうか? 問題があふれる時代だからこそ、「仲間と居場所」の存在を問い続ける必要がある。

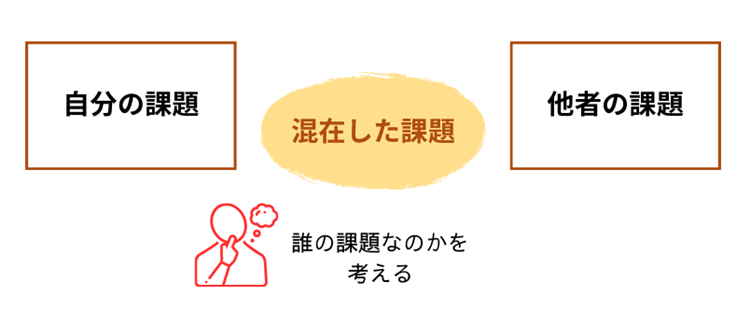

人生課題を分離する

アドラー心理学では、仕事、交友、愛、それぞれの分野の人々と、絆を深める人生課題がある。しかし、他者の課題を、自分のことのように背負う者、自分でコントロールできない他者の選択に悩む者、あるいは、他者からの承認に執着しすぎる者は、自分と他者の課題が混在しているため、競争や依存状態に陥ってしまう。そうした状態に対しては人生課題を整理し、明確に切り分けることで、余計な重荷を降ろしてもらい、対等な関係を保つように促す。

自分の課題とは、自分で選択でき、その結果に自分が責任を負うもの、他者の課題は、他者が選択し、その結果に他者が責任を負うものである。自分の課題、次に他者の課題、最後に、混在している課題を取り上げ、「これは一体、誰の課題なのか?」と問いかけ、最終的に、自分と他者、2つの課題に整理し直す。

例えば、親が子どものために環境を整え、努力するようにはたらきかけることは、親の課題だ。でも実際に、その期待に応えるかどうかの決定は、子どもの課題となる。子どもがつまずいた場合、親たちはその責任を背負い、自分を厳しく責めるかもしれない。しかし親が子どもにあらゆる手を差し伸べたとしても、そのことに応えるかどうかは、子どもの課題なのだ。

自己信頼~他者信頼、そして他者貢献のために何ができるのか?

<ありのままの自分を受け入れる>

自分と他者を比較し、劣等感を抱き、「私は何もできない」と訴える者、何かが不足し、欠けている自分を受け入れられない者は、もっと「等身大で、普通の自分=ありのままの自分」を受け入れられるよう助ける必要がある。

ありのままの自分を受け入れることである「自己受容」は、何かが「できる」「できない」という行為の次元ではない。たとえ不足し、欠けている自分であっても、この世に誕生し、存在していることを喜び、認めることである。

自己受容は、言葉と態度により、他者から受け入れられる経験を通して、少しずつ達成していくため、時間がかかることを理解しよう。自分を受け入れる気持ちが強まれば、それだけ他者を受け入れることができる。完全で理想的な自己受容を目指すのではなく、少しずつ変化していく自分を認めることが大事だ。

<競争から降りる>

他者を信頼するには、まず他者との競争から降りる必要がある。競争がある限り、他者は敵で、勝ち負けが劣等感につながる。そこには劣等コンプレックスや優越コンプレックスが存在し、他者を仲間としてみなすことを阻害する。本来、私たちは誰とも競争する必要がないと理解したい。

<関係を縦から横へと変化させ、他者を信頼する>

競争から降りることで、仕事、交友、愛、それぞれの領域で、関係が縦から横へと変化する。特に、大切な人との関係が改善するなら、他者を信頼する道が広がる。

他者を信頼するのに、「~ならば」という条件をつけない。もちろん信頼した相手から裏切られることもあるが、それは相手の課題となる。人生における他者との深い関係は、リスクなしに築けないものだ。

<他者に貢献する>

「仲間、居場所」の条件の1つは、双方向の「水の交換」だ。これは他者のため、自分も水を注ぐことを意味する。他者を信頼し、何かよいことができるなら、「自分は誰かの役に立っている」という貢献感につながる。信頼できる仲間のなかでの双方向の貢献は、共同体感覚があふれる居場所をつくり出すだろう。

これまでの「賞罰教育」を変える必要がある。もしあなたが、誰かの期待に応えられたら褒められ、それができないと叱られるか無視されるなら、いつしか、誰かの期待に沿って生きることが、自分の課題だと思い込んでしまうだろう。

しかしあなたも私も、誰かに認めてもらうためだけに生きたくはないはずだ。もっと自分の存在を受け入れ、喜びたいはずだ。そして競争するのではなく、他者を仲間だと思えるなら、人や世界は、どんなにシンプルに映るだろう。誰もが仲間をもち、自分が貢献できる場所があると知ったなら、あなたの悩みは、どんなに小さくなるだろう。

さて、次回はフランクルの「ロゴセラピー」を取り上げたい。そしてこれが連載の最後となる。