住まいの支援‐考え方と取組み 居住支援って何? 第12回 住まい支援の体制整備

2025/08/12

著者岡部 真智子(おかべ・まちこ) 地域で安定的な居住継続を支える研究を続けている一方で、社会福祉専門職養成に関する研究にも力を入れている。 連載にあたって人が生活を営む場となる住まいは、安全・快適で安心できる環境であることが求められます。 住まいは、食べる、寝る、くつろぐ、身をまもるための拠点となることはもちろん、住所があることは、福祉サービスや行政サービスを利用する際の絶対条件となります。 |

前回、住まい支援のネットワークの一つとして、居住支援協議会を取り上げました。

最終回となる今回は、住まい支援のネットワークともいえる「居住支援協議会」とはどのようなものか、居住支援協議会は誰がどのようにつくるのか、居住支援協議会設立にむけた国の支援について紹介します。

住まい支援のネットワークとは

住まい支援は、福祉の専門職と不動産会社が連携するだけでなく、さまざまな人の関わりの下で行われます。それは、住まい支援(居住支援)には、住まいを確保する支援だけでなく、「住み続け」のための支援、住まいから退去するための支援など、さまざまな段階があるためです。

住まい支援に関わるさまざまな人や専門職が地域の中でつながる、つまりネットワークを築くことで、住まい支援を円滑に進めることができます。

出典: 「居住支援協議会設立の手引き ~居住支援協議会 はじめの一歩~」

では、居住支援協議会とはどのようなものなのか、みていきましょう。

居住支援協議会の構成メンバー

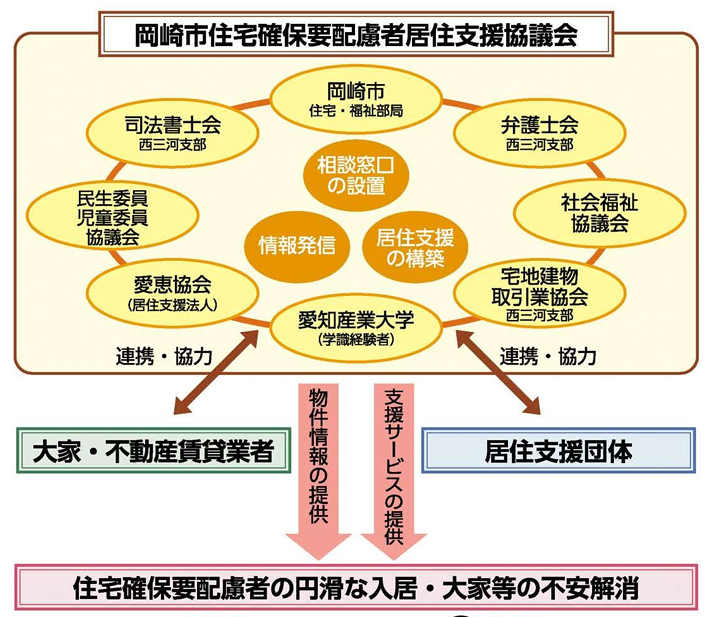

居住支援協議会には、都道府県単位で設けるものと市区町村単位で設けるものがあります。いずれの場合も、居住支援協議会の構成メンバーには、都道府県もしくは市区町村の住宅部局と福祉部局、居住支援法人、不動産事業者、社会福祉協議会、福祉事業者などが含まれます。このほかに、学識経験者や司法関係者が加わることもあります。

次の図は、愛知県岡崎市の居住支援協議会を示したものです。

構成メンバーに、行政の住宅部局・福祉部局、福祉、住宅、司法の専門職、学識経験者が含まれていることがわかります。

出典: 岡崎市住宅確保要配慮者居住支援協議会「おかざき居住支援ガイドブック」

居住支援協議会の活動内容

居住支援協議会の活動内容は、都道府県と市区町村で異なり、また地域によっても違いがあります。ここでは、まず市区町村居住支援協議会について見ていきます。

市区町村居住支援協議会

地域の中に居住支援法人や居住支援を行う福祉の事業所がある場合には、そこが住まい確保の相談支援や入居後の見守りなどを行うため、居住支援協議会は関係機関・関係者をつなぐ場、支援者のスキルアップを行う場として機能します。

一方で、地域に住まい確保の支援を担う組織がない場合には、居住支援協議会が住まい確保の相談を担い、さらには、物件探しの同行、契約支援を行うこともあります。

近年、各地で居住支援法人となる団体が増えてきたことから、住まい確保の支援は居住支援法人等に任せ、居住支援協議会はそうした団体や関係する機関をつなぐ役割にシフトしてきたという地域もあります。

都道府県居住支援協議会

都道府県居住支援協議会では、都道府県レベルの活動として、都道府県下の居住支援法人に向けた研修事業を行うところや市区町村居住支援協議会の立ち上げ支援を行うところもあります。

今後、福祉と住宅の垣根を超えたつながりづくりが、居住支援協議会を中心に進んでいくことでしょう。

居住支援協議会の設立に向けて

このような活動を行う居住支援協議会ですが、第11回でも述べたように、住宅セーフティネット法改正により、その設立が努力義務化されました。

国も2035(令和17)年までに、居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率を9割とすることを目標に掲げ、居住支援協議会の設立を推進しています。

では、居住支援協議会の設立は容易にできるでしょうか。

居住支援協議会は誰がつくるのか

居住支援協議会の事務局の多くを、行政の住宅部局が担っています。それは、これまで住宅セーフティネット法の所管が国土交通省だったためだと思われます。

しかし、居住支援協議会の立ち上げは必ずしも住宅部局がしなければならないわけではありません。住まい支援に取り組んできた社会福祉協議会が中心となって、行政を巻き込みながら居住支援協議会を設立したところもあります。

大切なのは、住まい支援のネットワークが地域の中で必要だと感じる組織が中心となって、関係する人たちに声をかけ、地域の中でネットワーク化を進めていくということです。

既に地域に住まい支援のネットワークがある場合、改めて居住支援協議会を立ち上げる必要があるか悩む場合もありますが、「居住支援協議会(住宅確保要配慮者居住支援協議)」という法律に基づく組織にすることで、住まい支援を自治体の施策に盛り込むことができるようになります。そのように、居住支援協議会を個人的なつながりにとどまらないものとしていくことで、住まい支援に関わる担当者が代わっても、住まい支援のネットワークを維持できるようになります。

居住支援協議会設立に向けた国の取組み

居住支援協議会の設立を推進するために、国土交通省も関与して作成した

「居住支援協議会設立の手引き~居住支援協議会 はじめの一歩~」(居住支援協議会設立の手引き作成委員会)

が、2025(令和7)年3月に公表されました。

この手引きでは、そもそも「居住支援」や「居住支援協議会」とは何なのか、居住支援協議会を設立するとどのようなメリットがあるのか、どのように設立を進めればよいのか、設立を支援する都道府県にはどのような役割があるのか等が、活用方法や取り組み例などとともに、わかりやすく示されています。

副題に「はじめの一歩」とあるように、何から始めてよいかわからない方にも参考にしてほしいとの思いで作られています。

市区町村の居住支援協議会設立を支える取組み

居住支援協議会の設立を検討する市区町村やそれを支える都道府県を応援するために「居住支援協議会伴走支援プロジェクト」も進められています。

これは、居住支援協議会の設立や体制整備に取り組みたいと考え、有識者による支援(伴走支援)を希望する自治体を、国や専門家チームが1年間にわたり伴走しながら支える取組みです。

地域により、賃貸住宅の物件数や住宅確保要配慮者と想定される人の数、支援に使える資源は異なります。この取組みでは、伴走者となる有識者が複数回にわたって地域に入り、関係者に働きかけながら、地域に即した住まい支援のネットワークづくりを進めていきます。

伴走支援では、最初に行政担当者の意識を揃えるために勉強会を開く場合もあれば、別の方法で行政担当者とコミュニケーションを取りはじめることもあります。共通するのは、伴走支援を希望した担当者と相談をしながら、住まい支援に関心を持ってほしい人たちに働きかけ、関係者のネットワークの構築を図り、さらにはそのつながりを地域の中で強めていくということです。

このプロジェクトに参加した担当者のコメントが、

「伴走支援プロジェクト全体報告会」の講演動画

からご覧いただけます。関心のある方はどうぞご覧ください。

さいごに

住宅セーフティネット法は、改正によって国土交通省と厚生労働省の共管となり、居住支援協議会の設立の努力義務が規定されました。

こうしたことを背景に、住まい支援は、福祉関係者だけでできるものではなく、住宅に関わる関係者と協力しなければ進められないものであることが、徐々に認識されるようになってきました。

住まい支援は、住宅確保要配慮者一人ひとりに対する支援であるとともに、誰にとっても住みやすいまちづくりにつながるものです。そして、一部の人だけが関与すればよいものでもなく、多くの人の参加や協働の下に取り組むものといえます。

全12回にわたって「住まいの支援」についてお伝えしてきました。この連載が、住まい支援に対するみなさまの考えを深めるきっかけになったのであれば、うれしく思います。

※住宅セーフティネット法第81条2項(条文)

2 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する施策と住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する施策との連携の推進その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議を行うものとする。