認知症のある人の食事で気をつけるポイント 第4回 血管性認知症のある人への食事支援

2022/10/21

血管性認知症のある人への食事支援

| 【この記事はこんな方におすすめ!】

◆ 認知症のある利用者さんがなぜ食べないのかわからない ◆ 口を開けてくれない利用者さんへの対応を知りたい ◆ 好きなものしか食べない利用者さんの栄養状態が不安 |

認知症のある人の介護で食事拒否をされたことはありませんか?

食事をとってくれなかったり、偏った食事になったりしては、介護者からしたら心配になりますよね。

でも実は、認知症のある人の食事支援は、認知症の種類・病態を押さえることで、利用者さんに無理強いをすることなく解決できる場合が多くあります。

この記事では、歯科医師の野原幹司先生に監修いただき、血管性認知症のある人への食事支援について詳しく解説します。

血管性認知症とは?

血管性認知症は、脳の血管の障害や血流の低下によって生じる認知機能障害のことです。

アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症とは異なり、非変性疾患に分類されます。

また、大事なのは「脳卒中=血管性認知症ではない」ということです。

脳卒中後であっても認知機能に問題がない人はたくさんいます。

「脳卒中を生じた人のなかに、その部位や程度によって認知機能の低下がみられることがある」ということを覚えておきましょう。

よくある困りごとへの対応例

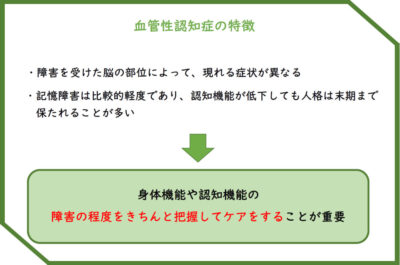

血管性認知症のある人への食事支援では、障害を受けた脳の部位を知ることによって、ケアの方針を立てやすくなります。

まずは、ケアプランの確認や医療職への質問を通じて、障害を受けた脳の部位が「大脳皮質(主に脳の表面近く)」なのか「白質や大脳基底核(大脳皮質の内側)」なのかを調べてみましょう。

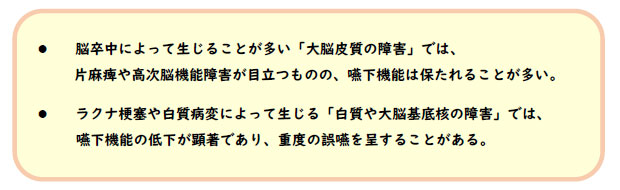

大脳皮質が障害を受けた場合

大脳皮質は、運動や言語などをつかさどる部位であるため、脳細胞が障害を受けると、片麻痺や失語・失行、注意障害などの症状が現れます。

一見とても重度な障害があるように思われますが、嚥下機能は良好に保たれていることも多くあります。

実際の食事場面を注意深く観察して、ムセがあるかないか、食後にノドがゴロゴロいうことがないかなどを評価したうえで食事内容を考えてみてください。

見た目の重症度からだけの判断で口から食べる機会を奪わないように気をつけましょう。

白質や大脳基底核が障害を受けた場合

大脳皮質の内側にある白質や大脳基底核などの「皮質下」という部位が障害されるため、「皮質下血管性認知症」といわれます。

カルテやフェイスシートに「ラクナ梗塞」や「大脳白質病変」といった病名が書かれているときは、この皮質下血管性認知症を疑ってください。

皮質下血管性認知症の症状は、手足の麻痺はあまり目立たずに一見軽症に見えますが、歩行障害やバランス障害など、レビー小体型認知症と似た症状がみられます。

誤嚥などの嚥下障害が多いところもレビー小体型認知症と似ているため、食事支援の際には注意が必要です。

まとめ

ここまで、食事支援を行うための考え方を、血管性認知症の分類にそって解説してきました。

押さえておくべきポイントは、次の2点です。

このように、認知症のある人への食事支援では、認知症の種類・病態を意識すると、スムーズにケアの方針を立てられることが多くあります。

その他の認知症のある人への食事支援についても別記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。

ただ、どれだけ工夫しても食べてくれなかったり、誤嚥を繰り返して肺炎になってしまったりする利用者さんもいます。

そのような場合でも、安易に食べることを禁止してしまうのではなく、食べられる可能性を探り続けることが、利用者さんの生活を支える介護職・医療職に求められます。

利用者さんやその家族、そして自分自身に後悔が残らないよう、最善を尽くしましょう。

そして最後に、当たり前のことですが、食事支援を行う際には利用者さん一人ひとりがもつ「食」への思いを尊重することを忘れないようにしましょう。

* * * *

もっと詳しく知りたい人にはコチラの本がおすすめ!

認知症患者さんの病態別食支援──安全に最期まで食べるための道標』

野原幹司(著)、メディカ出版

Amazon

『認知症の人の食事支援BOOK──食べる力を発揮できる環境づくり』

山田律子(著)、中央法規出版

Amazon

(監修)野原 幹司 先生

大阪大学大学院 歯学研究科 准教授

大阪大学大学院歯学研究科修了、歯学博士。専門は摂食嚥下障害、栄養障害等。著書に『認知症患者さんの病態別食支援』『薬からの摂食嚥下臨床実践メソッド』など多数。