対人援助職のあなたのココロが すこ~しラクになる方法をご紹介!

2025/07/08

対人援助職の皆さんは、援助を必要とする相手が前を向いて歩きだせるように、「ポジティブな発言」「前向きな発言」をしようと、無理してポジティブに振る舞ってしまうことがあります。でもそれだと、自分が疲れてしまうことも…。

それなのに、疲れた自分やネガティブな自分にダメ出しをして、自分を追い込んでしまう人がいます。一生懸命なあまり、「自分を大切にすること」を忘れがちな援助職の皆さんに、肩の力を抜いてココロをラクにする方法をご紹介します。

1. 対人援助職は「ポジティブであるべき」?

「対人援助職には、明るく元気で、常に前向きに考えるポジティブな人が向いている」というイメージがあるかもしれません。たしかに、たくさんの人と関わるため、外向的な性格や高いコミュニケーション能力は、援助の現場で多いに役立つでしょう。しかし、このような特性があるからといって、良い援助職であるとは限りません。相手の感情に寄り添う共感力や冷静な判断力、強い責任感なども必要です。

ポジティブであることは、あくまで「より良い援助を提供する」という目的のための手段の一つに過ぎないのです。

2. ポジティブのステレオタイプについて考えてみる

ポジティブな人は信頼される?

自信に満ちあふれている援助職は頼りがいがあるように見えますが、その自信が楽観バイアス(ポジティブな出来事の確率を過大評価し、ネガティブな出来事の確率を過小評価する心理傾向)に基づいている場合は注意が必要です。根拠のない「大丈夫」は、深刻な事態になった際に信頼を失うことにもなりかねません。

ポジティブになれば悩みはなくなる?

ポジティブな人にも悩みはありますが、悩むことに多くの時間や労力を費やさないだけです。必要以上に悲観的にならず、信頼できる人に相談したり、気持ちを切り替えたりします。しかし、現実から目を背けてポジティブな側面だけを見るポリアンナ症候群のように、行き過ぎたポジティブさには注意が必要です。

3. ネガティブな感情も必要

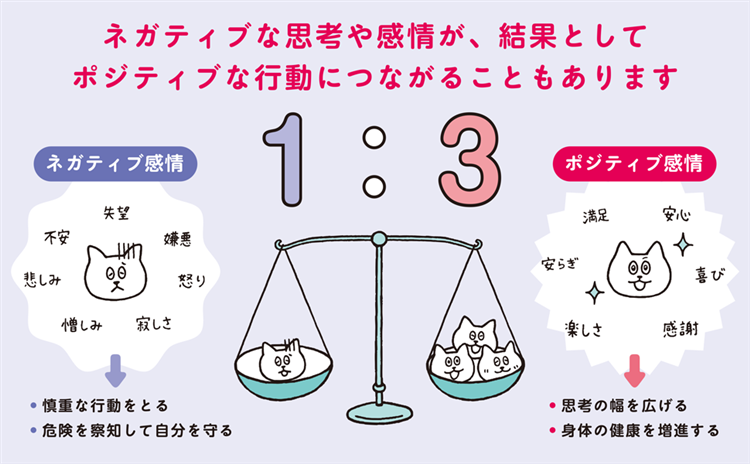

ネガティブな思考や感情は、危険を察知し、リスクを避けるために不可欠です。例えば、消費期限切れのロールケーキを見たときに湧く不安は、食中毒というリスクを回避する行動につながります。

また、ネガティブな感情がポジティブな役割を果たすこともあります。例えば、はじめて任された仕事に対する不安は、「ちゃんと取り組みたい」という前向きな思いから生じるものであり、熱心に取り組むモチベーションにつながります。このようなネガティブ感情は、「健全なネガティブ」と呼ばれ、生産的な感情と考えられています。

さらに、アメリカの心理学者バーバラ・フレドリクソンは、感情のバランスを良好に保つには、ポジティブ感情とネガティブ感情の比率が少なくとも「3対1」にすることが重要であると提唱しています。つまり、ネガティブ感情をゼロにする必要はなく、むしろ心のバランスを保つためにネガティブ感情が必要なのです。

4. 真のポジティブマインドとは

心理学の観点からみる「ポジティブマインド」の持ち主は、自己肯定感の高い人です。自己肯定感とは、長所だけでなく短所も含めて、ありのままの自分を受け入れる感覚を指します。ダメな自分やネガティブな自分も、「それも自分」と受け入れて、大切にしてあげられる心の状態こそが、真のポジティブマインドです。

援助を必要とする人をあるがままに受容するのと同じように、ダメな自分、頑張れない自分、マイナス思考の自分もありのままに受け入れましょう。

5. 自分を受け入れ、大切にする方法

自分を受け入れるセルフ・アクセプタンス

自分をありのままに受け入れることをセルフ・アクセプタンス(自己受容)といいます。セルフ・アクセプタンスには、次の表のような方法があります。

表:セルフ・アクセプタンスの方法

| ラベリング | 心の中に湧き上がる感情や思考を、実況中継するように言葉にする方法。例えば「私は今、落ち込んでいるんだね」と声に出す |

| ジャーナリング | 頭に浮かんだことを紙に書き出し、客観的に自分を見つめる方法。悩んでいること、不安なことなどを文字にすることで、心の整理がしやすくなる |

| コンフォート・ジェスチャー | 自分の気持ちを落ち着かせる動作のこと。胸に手を当てて深呼吸したり、自分を抱きしめたりするなど、自分にとってリラックスできる動作を実践する |

自分を大切にするセルフ・コンパッション

自分自身に思いやりや慈しみの気持ちを向け、大切にすることをセルフ・コンパッションといいます。これはバーンアウト(燃え尽き症候群)の防止にも有効であるといわれています。

セルフ・コンパッションは、次の3つの要素から構成されます。

表:セルフ・コンパッションの3つの要素

| 自分への優しさ | 困難な状況でも自分を厳しく批判するのではなく、優しくねぎらうこと。過度な厳しさは、自分の能力を過小評価する「インポスター症候群」のリスクを高めます (例)自分への共感的な言葉をかける、自分をねぎらう体験をする |

| 共通の人間性 | 「人間はみな同じ」「人間なら誰でも」という感覚のこと。困難や苦しみに直面したときに、「私だけが」ではなく、「人間なら誰でも経験する」と捉えると、心が穏やかになる (例)人間なら誰でも思考、同じ体験をした人たちとのつながり |

| マインドフルネス | 過去や未来の思考にとらわれず、「今、この瞬間」に意識を集中し、経験している感覚や事柄を評価することなくあるがままに受け入れる (例)マインドフルネス瞑想、マインドフルイーティング |

6. まとめ

対人援助職の皆さんが、援助を必要とする人々の心を温かく支えるためには、自分の心と身体が健やかであることが何よりも大切です。自分を大切にすることは、決して自己中心的になることではありません。むしろ、自分自身に優しさを向けることで、他者にもより深く共感し、質の高い援助を提供できるようになります。 ネガティブな感情とも上手に付き合いながら、無理なく、そして心地よく毎日を過ごしましょう。