認知症高齢者への支援施策

2025/05/01

認知症高齢者に対する支援施策を紹介します。

認知症高齢者に対する支援施策の変遷と、主なサービスについて解説します。

認知症高齢者の現状

認知症高齢者を取り巻く状況

2002(平成14)年時点で、日本の認知症高齢者(要介護認定データ等に基づく「何らかの介護・支援を必要とする認知症がある高齢者」)は149万人でした。要介護(要支援)認定者の約半数を占めていました。そのうち約半数は在宅で生活しており、介護保険施設の入所者の約8割が認知症高齢者でした。

その後、認知症高齢者数は急速に増加し、2012(平成24)年には約462万人となり、65歳以上高齢者の約7人に1人と推計されています。正常と認知症の中間の状態である軽度認知障害(MCI)と推計される約400万人を合わせると、65歳以上高齢者の約4人に1人が認知症の人またはその予備群ともいわれています。

2023(令和5)年時点で、65歳以上の高齢者のひとり暮らし世帯数は855万世帯となっており、ひとり暮らしの在宅の認知症高齢者をいかに支えるかがますます重要となっています。

認知症施策の変遷

・「認知症を知り 地域をつくる」キャンペーン

旧来使われていた「痴呆」という呼称が「認知症」に改められたのを機に、2005(平成17)年度が「認知症を知る1年」に位置づけられました。

多くの人が認知症を正しく理解することで偏見を解消し、認知症の人が尊厳をもって地域で暮らし続けることを支える「地域づくり」の重要性について住民が自らのこととして考えることをねらいとしています。民間主体の推進母体として「認知症になっても安心して暮らせる町づくり 100人会議」が設置され、10年後には全国すべての地域が認知症になっても安心して暮らせる地域になっていることを目標としました。

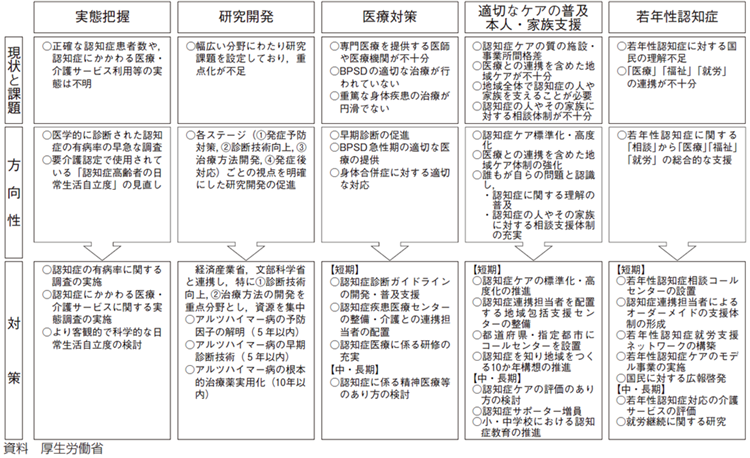

・認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト

認知症になっても安心して生活できる社会を早期に構築するため、2008(平成20)年に提言がとりまとめられました。早期の確定診断を出発点とした適切な対応の促進を基本方針とし、態把握、研究開発、早期診断の推進と医療提供、適切なケアの普及および本人・家族支援、若年性認知症対策の推進といった方向性が示されました。

・「オレンジプラン」と「新オレンジプラン」

より実効性のある施策を目指し、過去10年間の施策検証等を経て、2012(平成24)年に「今後の認知症施策の方向性について」という提言が行われました。

「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現に向け、標準的な認知症ケアパス作成・普及、早期診断・早期対応、地域での生活を支える医療・介護サービス構築、日常生活・家族支援強化、若年性認知症施策強化、人材育成といった7つの観点が示されました。

その方向性に基づいて、同年に「認知症施策推進5か年計画(オレンジプラン)」が策定されました。しかし、その後の新たな推計で認知症の人数の増加が見込まれたため、2015(平成27)年に「認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~」(新オレンジプラン)が策定されました。

新オレンジプランでは、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現」を目指し、令和7年(2025年)までを対象期間として、①普及・啓発、②医療・介護等の提供、③若年性認知症施策、④介護者支援、⑤地域づくり、⑥研究開発、⑦本人・家族の視点の重視の七つの柱を掲げました。

・認知症施策推進大綱

新オレンジプランを踏まえ、2019(令和元)年に「認知症施策推進大綱」が策定されました。

この大綱は団塊の世代が75歳以上となる2025(令和7)年までを対象期間とし、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進しています。ここでいう「予防」とは、「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味です。大綱では、普及啓発・本人発信支援、予防、医療・ケア・介護サービス・介護者支援、認知症バリアフリー推進・若年性認知症支援・社会参加支援、研究開発・産業促進・国際展開といった具体的な施策が示されています。

・認知症基本法

令和5年に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が公布され、令和7年1月1日に施行されました。

認知症基本法では、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的に推進することを目的としています。認知症施策推進本部の設置や認知症施策推進基本計画の策定が規定されており、全ての認知症の人の基本的人権の尊重、国民の認知症に関する正しい理解、社会参加の機会確保、切れ目のないサービス提供、本人・家族支援、研究推進、関連分野における総合的な取組等が基本理念として定められています。

主な認知症施策

国や自治体、民間事業者などによって実施されている主な認知症施策について紹介します。

・介護従事者・医療従事者等の認知症対応力向上

地域の中で認知症の人を支えていくためには、身近な介護職が認知症の特性を誓い下サービスを提供したり、医師等による適切な医療へのアクセスを確保することが重要です。このような認知症に対する対応力を高めるための研修事業が行われています。

例として、次のような研修が行われています。

・認知症介護実践者研修等

・かかりつけ医の認知症対応力向上研修・認知症サポート医の養成研修

・歯科医師・薬剤師の認知症対応力向上研修

・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修・看護職員認知症対応力向上研修

・認知症疾患医療センター

認知症疾患医療センターは、都道府県や指定都市が設置する機関です。認知症の鑑別診断を行ったり、地域での医療提供体制の整備を図ります。

行動・心理症状(BPSD)と身体合併症に対する急性期医療、本人や家族の不安を軽減するための診断後支援、関係機関との連携、研修会の開催等の役割を担います。

・認知症初期集中支援チーム

認知症を発症したとき、早期に専門職によるサポートを受けることがその後の自立した生活の継続につながります。

複数の専門職が認知症の人や認知症が疑われる人、およびその家族を訪問し、アセスメント、家族 支援等の初期の支援を包括的・集中的に行うチームが、認知症初期集中支援チームです。

主に地域生活支援センターに配置され、自立生活のサポートを行います。

・認知症カフェ

認知症カフェは、認知症やその家族が、他の当事者や地域住民、専門職と互いに交流し情報を共有する場です。

介護サービス施設や地域包括支援センターで実施され、講話や音楽イベントなどが開かれる場合もあります。

・認知症サポーター

認知症サポーターは、認知症について正しく理解し、本人や家族を見守り、支援する応援者です。

地域住民や金融機関等の従業員、近隣学校の生徒などが、市町村や職場などで実施される「認知症サポーター養成講座」を受講し、地域でそれぞれ出来る範囲での見守りや手助けを行っています。

さらに、市町村の配置したコーディネーターを中心に認知症の人の身近な生活支援ニーズと認知症サポーターをつなぐ仕組み(チームオレンジ)も整備されています。