主な高齢者福祉サービス

2025/04/15

高齢者が地域で安心して生活を送るための在宅福祉サービス、施設福祉サービス等について、解説します。

在宅福祉サービス

高齢者が在宅生活を継続できるような支援、かつ高齢者ができる限り要介護状態にならず、自立した生活を送れるようにするためのサービスです。

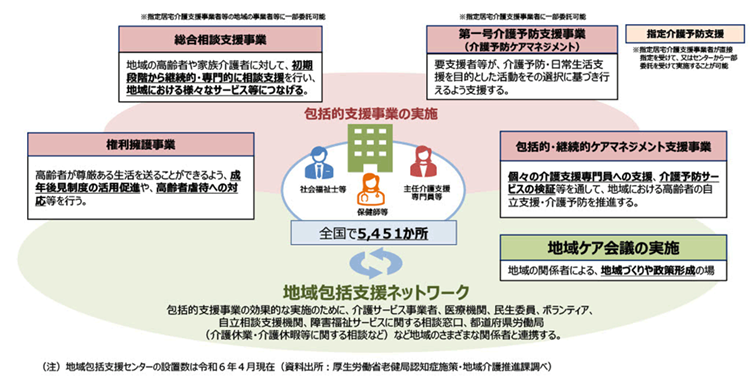

地域包括支援センター

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員(ケアマネジャー)等が、高齢者からの幅広い相談支援や生活の安定のために必要な援助を実施しています。「高齢者総合相談センター」という通称名で設置されていることもあり、包括的支援のほか、介護予防支援などを行っています。

これまで地域包括支援センターが実施していた介護予防支援については、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)においても市町村の指定を受けて実施できることになり、地域住民への支援をより適切に行う体制の整備が行われています。

図 地域包括支援センターの概要

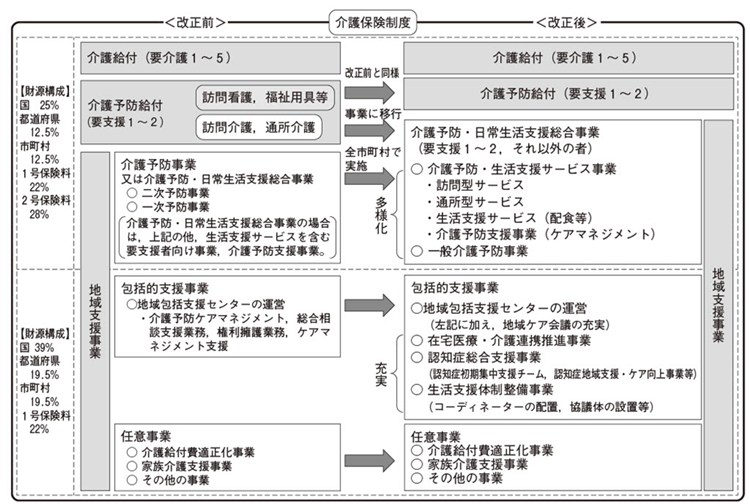

地域支援事業

介護保険制度の改正により、平成27年4月から、市町村が実施主体となり地域支援事業が実施されています。要介護状態の予防とともに、要介護状態になった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるような支援を実施する事業です。主に次のようなものがあげられます。

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)

選択できるサービス・支援を充実させ、在宅生活の安心確保を図る事業です。

要支援者1・2、または基本チェックリストの該当者が対象となる「介護予防・生活支援サービス事業」と第1号被保険者(65歳以上の方)とその関係者が対象となる「一般介護事業」があります。

介護予防・生活支援サービス事業は、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントの類型があり、各市町村において地域の実情に合わせた取組みが行われています。

一般介護事業は、住民全体の通いの場を充実させ、参加者などが継続的に拡大していくような地域づくりを推進する事業です。

包括的支援事業

地域包括支援センターの運営と次の3つの事業を実施しています。

1つ目の在宅医療・介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者を医療・介護の機関が連携して支援を行う事業です。市区町村が中心となって、地域の医師会等と緊密に連携しながら連携体制を構築しています。

2つ目の生活支援体制整備事業は、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)と協議体を設置し、住民同士が地域で生きがいを持って生活できるように支援を実施する事業です。

3つ目の認知症総合支援事業は、認知症初期集中支援チームを設置し、認知症地域支援推進員が認知症の人やその家族を訪問し、アセスメントなどを実施する事業です。

任意事業

介護保険事業の運営の安定化を図るとともに、高齢者やその家族に対し、地域の実情に応じた必要な支援を実施しています。

介護給付費適正化事業では、真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証など、介護給付等の費用の適正化などを実施しています。

家族介護支援事業では、家族の介護負担の軽減のため、介護教室の開催など、介護を行う家族に対する支援を実施しています。

図 新しい地域支援事業の全体像

在宅介護支援センター(老人介護支援センター)

在宅の要援護高齢者、要援護となるおそれのある高齢者または介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、各種の保健・福祉サービスを総合的に受けられるように行政機関、サービス実施機関などとの連絡調整などを行います。

介護保険制度において地域包括支援センターが規定されてからは、多くの市町村で在宅介護支援センターの役割が地域包括支援センターに移行していますが、現在も事業を継続している市町村もあります。

生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)

高齢者に対して、介護支援機能、居住機能および交流機能を総合的に提供しています。おおむね60歳以上のひとり暮らしの人、夫婦のみの世帯であって、高齢のため独立して生活することに不安のある人を対象としています。

主な事業内容は、必要に応じた住居の提供、利用者に対する各種相談や利用者の在宅福祉サービスの利用手続きの援助、利用者と地域住民の交流事業などを行っています。

施設福祉サービス

高齢者に介護が必要になったときに、家庭の事情等で必要な介護を受けられない場合や、在宅サービスの利用によっても在宅生活が困難な場合等には施設への入所が必要になります。

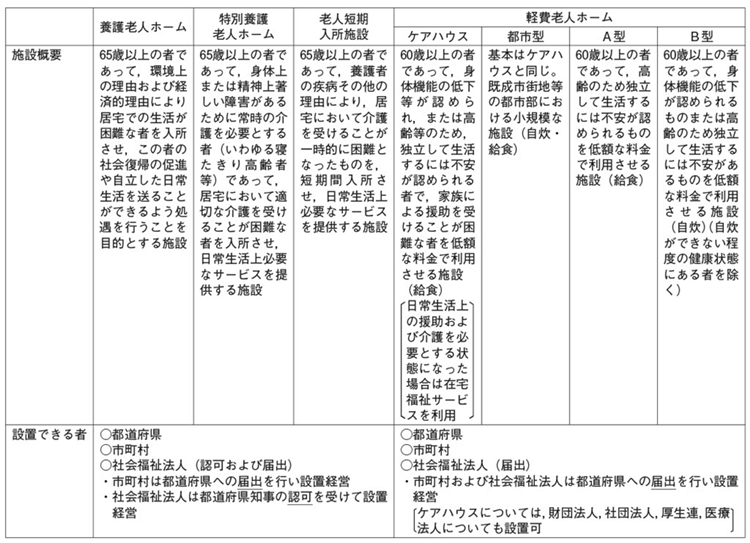

老人福祉施設

老人福祉法に規定されている老人福祉施設には、心身の状況等に応じて入所利用する特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス・都市型・A型・B型)、老人短期入所施設および通所利用施設である老人デイサービスセンター、老人福祉センター(A型・特A型・B型)、前述した老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の7種類があります。

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

要介護の認定を受けた利用者が施設と入所契約を結ぶことで利用できます。入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行い、「生活の場」としての居住環境の整備が行われています。

養護老人ホーム

環境上の理由と経済的理由により⾃宅での⽣活が困難な⾼齢者が、市区町村の「措置」により⼊所することができます。外部の介護サービスの利⽤も可能で、居宅での生活が困難な低所得の高齢者に対する地域の受け皿として、その機能を活かし、一定の役割を果たすことが期待されています。

軽費老人ホーム(ケアハウス)

独立して生活するには不安な高齢者が、無料または低額な料金で利用できます。入所者の生活相談に応ずるほか、入浴、食事の提供を行うとともに、緊急時の対応機能を備えた施設です。軽費老人ホームの構造、設備および面積については、車いすの利用を容易にするなど高齢者にとって住みやすい環境を整備しています。

軽費老人ホームには、ケアハウスのほかに、A型、B型、都市型の異なる3つの類型があります。A型とB型の対象者には所得制限があり、A型では、食事の提供が行われ、B型は自炊ができる程度の健康状態であることなどが要件となっています。都市部に限り、小規模な基準で設置される都市型があります。

老人短期入所施設

居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者を、短期間入所させ、養護を行う施設で、短期入所のための専用施設として位置づけられています。介護保険による短期入所、介護予防短期入所のサービスが提供される施設です。

図 主な老人福祉施設の概要

老人デイサービスセンター

65歳以上で身体上、または精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある人に対して、在宅福祉対策のデイサービスを行うための施設で、生活相談、機能訓練、入浴・排泄・食事等の介護を行っています。

老人福祉センター

地域の高齢者に対して、各種の相談に応じるとともに、生業・就労の指導、機能回復訓練、教養の向上およびレクリエーションなどを提供する施設で、原則無料で利用することができます。

目的別に3つの類型があり、基本となるA型に加え、保健分野の機能を強化した特A型、A型の機能を補完するB型があります。

老人憩いの家

老人福祉センターより小規模の利用施設で、高齢者が健康で生きがいのある生活を送るのに、必要な知識を得たり、レクリエーションなどを実施したりするための施設で、老人クラブ活動の拠点として多く利用されています。

老人休養ホーム

景勝地、温泉地などの休養地に、高齢者の保健休養、安らぎと憩いの場として設置された宿泊利用施設です。利用料は、高齢者が気軽に利用できるように、低廉となっています。

その他のサービス

介護保険制度の導入に伴い、民間事業者をはじめとして多様な事業主体が参入しており、効率的で高齢者のニーズに対応したサービスの提供が実施されています。

有料老人ホーム

民間の企業が都道府県知事へ届出をして設置する施設で、高齢者に対し、食事の提供のほか、介護の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のサービスを行います。

設置の際の届出とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事の指定を受けた場合、介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護保険の給付対象に位置付けられます。

サービス付き高齢者向け住宅

民間の企業が都道府県知事へ届出をして設置する施設で、高齢者に対し、食事の提供のほか、介護の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のサービスを行います。

設置の際の届出とは別に、一定の基準を満たした上で、都道府県知事の指定を受けた場合、介護保険制度における「特定施設入居者生活介護」として、介護保険の給付 高齢者単身・夫婦世帯が、安心して住み続けることのできる住まいの充実を目的として、平成23 年4月に高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正により創設された登録制度です。高齢者にふさわしい規模・設備と専門家による見守りサービスが実施されています。

有料老人ホームの要件になっている「①食事の提供」「②介護の提供」「③家事の供与」「④健康管理の供与」のいずれかを実施している場合、そのサービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当します。

対象に位置付けられます。