第1回障害児支援における人材育成に関する検討会

2025/05/01

昨年12月に行われた第1回検討会の内容を中心に、本年4月まで関連動向について概説いたします。

障害児支援の未来を担う人材育成―研修体系構築に向けた検討会が始動

障害児支援における人材育成が急務とされる昨今、その具体的な取り組みが進んでいます。令和5年3月に発表された「障害児通所支援に関する検討会」報告書では、障害児支援にあたる人材育成の充実が喫緊の課題として指摘されました。

「障害児支援と子育て支援両方の観点からの専門性を身につけるために、こどもの権利、発達支援、家族支援、地域支援、虐待防止等の内容についての基礎、中堅、専門といった段階的な研修体系の構築(略)が必要」と示されています。

これを受け、全国統一の枠組みで、質の高い障害児支援を提供するための研修体系の構築に向けた具体的な検討を進めるため、「障害児支援における人材育成に関する検討会」(以下、「検討会」)が設置され、令和6年12月25日にその第1回会合が開催されています。

第1回検討会での議論―研修体系の基盤作りへ

第1回検討会では次のような重要なテーマについて議論が行われました。

(1)検討会の構成について

(2)主な検討事項について

(3)今後の検討の進め方等について

(4)その他

そして、(2)主な検討事項の案として以下の事項が示されました。

1.研修の在り方について

2.研修の実施主体について

3.研修の標準カリキュラム(案)及び効果的な実施手法について

4.研修の具体的運用に向けた方向性等について

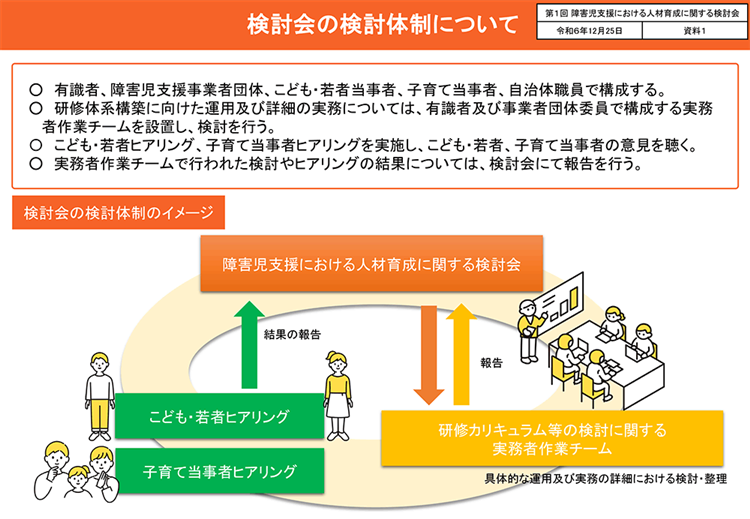

これらの議論を具体化させるため、有識者や事業者団体委員で構成される「研修カリキュラム等の検討に関する実務者作業チーム」(以下、「実務者作業チーム」)が併設されました。

研修体系構築に向けた運用及び詳細の実務を実務者作業チームが担うこととされ、第1回目の会議が本年1月に開催されて以降、第3回会合まで実施されています。

図1 検討体制のイメージ

実務者作業チームでの議論―研修の標準カリキュラムや実施手法、運用の方向性

第1回の実務者作業チーム(令和7年1月29日)では、こども施策及び障害児支援関連の研修の実施体制や実施状況等を確認しながら、検討会構成員からの意見が共有され、研修の在り方、研修の実施主体について議論が行われました。

第2回の実務者作業チーム(令和7年3月10日)では、検討会構成員からの意見、実務者作業チーム構成員からの意見、さらに障害児支援事業者団体のヒアリング結果も共有され、研修の在り方、研修の実施主体に関する議論に加え、研修の標準カリキュラム及び効果的な実施手法まで議論が進んでいます。

そして、第3回の実務者作業チーム(令和7年4月14日)では、研修の標準カリキュラム(案)が提示され、研修の具体的運用に向けた方向性等について議論がなされるに至っています。

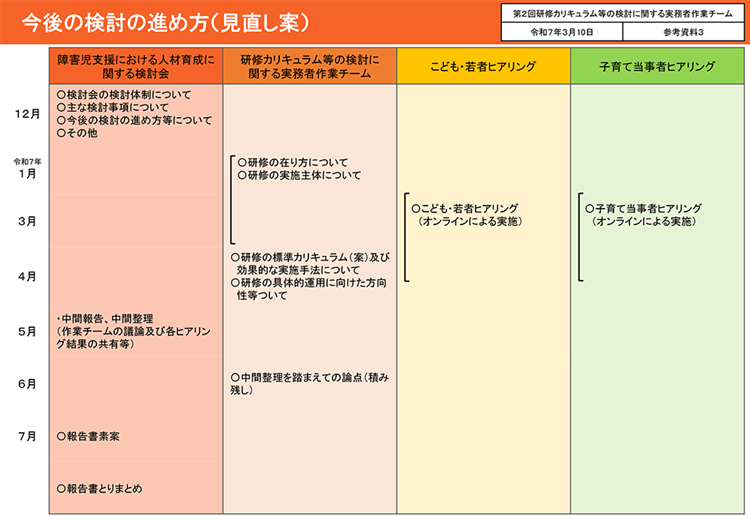

今後の進め方―中間整理から報告書へ

今後の進め方の案は、第1回検討会で既に示されていましたが、検討の進行状況等を踏まえ、第2回実務者作業チームにおいて、その見直し案が示されています。

図2 今後の進め方

実務者作業チームと関係各所のヒアリングを経て、5月に検討会を再度開催し、「中間報告」および「中間整理」を行う予定とされています。

昨年12月に第1回検討会が行われて以降、実務者作業チームにおける検討と関係各所のヒアリングがスピーディーに実施されてきています。今後は、中間整理を基に、再度実務者作業チームで議論し、報告書の取りまとめを目指します。

障害児支援のさらなる発展に向けて

障害児支援に携わる人材の育成は、日本の福祉政策を進展させる重要な鍵となるでしょう。この研修体系は、全国どこでも質の高い支援を提供するための基盤を構築するものと期待されています。

本検討会や実務者作業チームの活動が進展する中で、研修内容や運用方法が具体化されてきています。今後の展開に目が離せません。

検討会の開催状況や資料は

こども家庭庁のホームページ

よりご確認ください。