言語聴覚士もも先生の発達凸凹キッズのことばの相談室 第4回

2025/11/07

ことばの発達は、 発達の凸凹にかかわらず、子育て中の親がもっとも気になることの1つです。背景には、発語の時期が早い、遅い、ことばが多い、少ない、発音が明瞭、不明瞭など、まわりの子と比較しやすく、不安や悩みの種になりやすいということがあります。この連載では、日々、保育園や幼稚園での巡回相談、療育機関でのことばの療育を行っている言語聴覚士のもも先生に、「ことば」や「食べること」など、お口に関するよくある相談にわかりやすく答えていただきます。

Q. 家では困っていないのに、保育園の先生から「ことばの理解」のむずかしさを指摘されました。どういうこと?

A. 家庭よりも集団生活のほうが、「ことばの困りごと」が出やすいためです。

家庭では、親が言ったことを理解しているし、やりとりにも困らないのに、保育園や幼稚園、学校の先生から「ことばの理解がむずかしいのかもしれない」と指摘を受けることがあります。保護者は、どうしてそのような指摘を受けたのかわからず、なかには「先生の伝えかたが悪いのでは?」と不信感をもつ人もいます。今回は、家庭と保育園や幼稚園、学校などの集団の場との間で、ことばの理解に対する認識のズレが生じる理由について考えていきたいと思います。

環境の違いにより、ことばの力が発揮できない子がいる

子どものことばの力について考えるときは、家庭と保育園や幼稚園、学校のような集団の場との環境の違いをふまえる必要があります。

まず、家よりも園や学校のほうが、空間が広いです。空間が広いということは、注意を向ける範囲が広がりやすいので、だれが話しているのか、どこに注目したらいいのかなどがわかりにくくなります。また、家庭よりも園や学校のほうが人の数が多く、聞こえる音もさまざまです。そのような刺激の影響を受けやすい子どもは、先生のお話よりも、まわりの人や音の刺激に意識が向いてしまうので、本来のことばの力を発揮できないことがあります。

大人が子どもに合わせられる環境では、ことばの課題が見えにくくなる

保育園や幼稚園、学校の先生は、基本的には生活年齢に合わせたことばかけをします。つまり、3歳児に対しては、3歳児にわかることばを使い、4歳児に対しては、3歳児よりレベルアップした4歳児にわかることばを使います。

いっぽう家庭では、常に子どもにわかることばを使って話しかけていることが多いのではないでしょうか。年齢が上がっても、「お風呂だよ」「寝るよ」などのように短いことばだけで会話をしている家庭もあるでしょう。その結果、「ことばを聞いて動く力」について、園や学校では、家庭よりも高い力が求められることがあり、「家庭では困っていないのに、保育園や幼稚園、学校からことばの理解のむずかしさを指摘される」ということが起こるのです。

見通しが立ちにくい状況では、ことばを理解する力が求められる

幼稚園や保育園から帰った後は、お風呂に入ってごはんを食べて寝るなど、家庭では、やるべきことのパターンがだいたい決まっています。そのため、子どもにとっては行動の見通しが立ちやすく、ことばをかけられなくても動きやすい環境といえます。いっぽうで、保育園や幼稚園、学校では、イレギュラーなできごとが発生しやすく、家庭に比べると見通しが立ちにくい環境といえます。たとえば、登園するまでその日、どのような活動をするのかわからなかったり、天候やその日の状況で活動内容が変更になったりします。そのため「その都度、先生の説明やことばかけを聞いて動く力」が求められるのです。

その結果、家庭では困っていないのに、幼稚園や保育園、学校などの集団の場で困る場面が生じ、先生から指摘されるという状況が起こります。これは決してめずらしいことではありません。

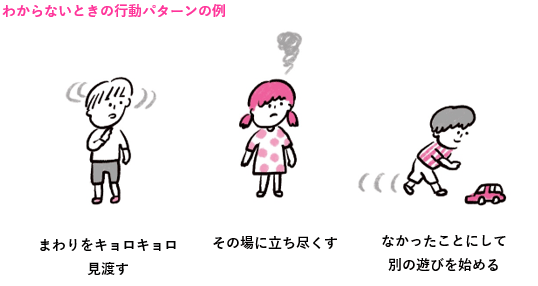

集団の場で「わかる」をふやすために

幼稚園や保育園、小学校などの集団の場で困りごとが起こりやすい子どもに対しては、まずは「わからないときにどんな行動をする子どもか」を探っていくことから始めましょう。わからないことがあったときに、先生に聞くことができるのか、まわりを見渡して情報を得ようとするのか、その場で立ち尽くしてしまうのか、混乱してしまうのか、なかったことにして別の遊びを始めるのか、ぼーっとしてしまうのかなど、子どもによって見られる反応はさまざまです。

逆にいえば、わからないときのその子の行動パターンを先生に伝えることで、「やる気がないわけではなく、わからないだけ」と正しく理解してもらったり、「わかるように工夫が必要だ」と理解してもらうことにつながります。行動パターンを把握するには、家庭からの情報が大切です。

集団の場で「わかる」ための工夫としては、たとえば、全体への指示のあとに個別にもう一度、伝えてもらう、お手本や実物など見てわかるように示してもらう、先生に一緒に取り組んでもらうなどが考えられます。年長さんになると、やり方を写真やイラストで示した手順表や文字を見るとわかることが増える子どももいるので、子どもに合った伝え方を考えていきたいです。

園の先生からの指摘は、小学校での困りごとを予測するきっかけになる

保育園や幼稚園のうちは、グループで活動することが多く、まわりのお友だちを見て情報を得やすいですが、小学校では机が前向きに並んでいるので、まわりの人の動きを把握しにくくなります(となりの人の動きをいつも見ているわけにはいかないですよね。「前を向いて」と先生に注意されてしまうこともあるでしょう)。そのため、保育園や幼稚園の段階でことばに課題がありそうだと感じた場合は、「全体への指示だけではわかりにくので、全体への指示のあとに、個別の声かけがあると理解できます」など、苦手なことや園でうまくいっていた方法も含めて小学校に引き継いでいけるとよいと思います。

子どもは、小学校でも適切なサポートを受けることで、ぐんぐん力を伸ばしていくでしょう。

* * *

集団生活でのサポートについて詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてみてください。

『発達凸凹キッズがぐんと成長する園生活でのGood!なサポート 苦手を減らして小学校につなげる工夫』

▶ 詳細はコチラ

著者紹介

三輪桃子(みわ・ももこ)

言語聴覚士、保育士。ことば・発達・集団生活の相談室コトバトコ主宰。乳幼児健康診査や子育て支援センターの母子相談、園での巡回相談にも従事している。いちばん好きなのは、保護者や保育者と子どものサポートについてあれこれ悩み、話し合う時間。著書に『発達凸凹キッズがぐんと成長する園生活でのGood!なサポート 苦手を減らして小学校につなげる工夫』『発達凸凹キッズの子育てナビ 年齢別にわかる!いまがんばりたいこと、がんばらなくてもよいこと』(いずれも共著、中央法規出版)がある。

▶ ホームページ: miwamomoko.com

▶ インスタグラム:@hattatsu.hoiku.gakkou