言語聴覚士もも先生の発達凸凹キッズのことばの相談室 第3回

2025/10/17

ことばの発達は、 発達の凸凹にかかわらず、子育て中の親がもっとも気になることの1つです。背景には、発語の時期が早い、遅い、ことばが多い、少ない、発音が明瞭、不明瞭など、まわりの子と比較しやすく、不安や悩みの種になりやすいということがあります。この連載では、日々、保育園や幼稚園での巡回相談、療育機関でのことばの療育を行っている言語聴覚士のもも先生に、「ことば」や「食べること」など、お口に関するよくある相談にわかりやすく答えていただきます。

Q. オウム返し(エコラリア)が長く続くのはどうして?

A. ことばの理解が不十分、表現方法がわからないなどの背景が考えられます。

他の人が話したことばを反響的にくり返すことを「オウム返し」などといいますが、専門用語ではこれを「エコラリア」といいます。たとえば、「バナナ食べる?」と聞かれて、「バナナ食べる!」と返答するようなやりとりも、エコラリアの一種であり、定型発達の過程でも見られます。

いっぽうで、発達凸凹キッズ(特に自閉スペクトラム症の特徴をもつ子ども)は、一般的な発達に比べると、エコラリアの経過が長かったり、見られる頻度が高かったりすることがあります。また、「お名前は?」と聞いたときに「お名前は?」とイントネーションも含めて同じようにくり返す、CMのフレーズをCMが流れていない場面でもくり返し言うなど、コミュニケーションとしては不十分な、独特のエコラリアが見られることもあります。今回は、エコラリアが生じる背景と長く続く場合の対応について、考えていきたいと思います。

そもそもエコラリアは、なぜ起こる?

エコラリアが生じる背景にはいくつかの要因があるといわれていますが、今回はそのうちの3つを紹介します。

1つは、「相手の言っていること(質問されたこと)がすぐに理解できない」場合です。エコラリアが頻繁に見られる子どものなかには、長いフレーズでもすらすらと反響・反復できる子がいます。そうすると大人は、「こんなにおしゃべりが上手なのだから、理解しているに違いない」と思ってしまうものです。しかし実際は、耳で完全にコピーしたり、フレーズを“かたまり”として覚える力に長けてはいるものの、個々のことばの意味や話の内容はわかっていないということが多々あります。また、すぐには理解できないので、相手の発話をくり返すことで、ことばの意味をゆっくりと咀嚼しているようなこともあります。

2つめは、「どのように返事をしたらよいか(表現をしたらよいか)わからない」場合です。たとえば、質問に対してどのように返事をしたらよいかわからないときには、首をかしげて「わからない」ということを示したり、「どのように返事をしたらいいのかわからない」と直接的に伝えるほうが、やりとりとしては自然に思われます。しかし、そのような表現手段を知らない・使えない場合は、質問をイントネーションを含めて同じようにくり返すことになります。

3つめは、「エコラリアによって楽しさや安心を得たい」場合です。動画のワンシーンやCMのフレーズなどをくり返し言うことで、自分の知っているループに入り、楽しさを感じたり、安心感を得たりしていると考えられます。また、わからないことが増えたり、自分のなかで不安が強くなったりすると、特定のフレーズをくり返すことで、「いつもと同じで安心」「わかることがあって安心」な状態になろうとしていることもあります。いずれにしても、これらの場合は、だれかに何か伝えたいという意図はあまり感じられず、エコラリアを発しながら自分の世界に入り込んでいるように見えることが多いです。

エコラリアは、やめさせたほうがいい?

エコラリアは発達の過程で生じるものなので、無理にやめさせる必要はありません。それよりも、子どものことばの理解力や表現力を高めることや、人とことばを使ってやりとりする楽しさを実感してもらうことを意識するとよいと思います。

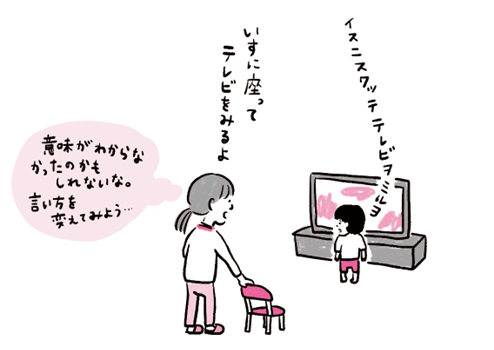

たとえば、ことばかけや質問に対して反響的に同じことばが返ってきたときには、「この子にとって、この言い方はわかりにくかったのかもしれない」と考えて、よりやさしいことばかけを検討してみてください。「いすに座ってテレビをみるよ」と声をかけたら、そのまま「イスニスワッテテレビヲミルヨ」と返ってきたときには、「いす、座ろう」とことばを短くしてもいいですし、いすを目の前まで持ってきて、ぽんぽんといすをさわりながら「いす、座ろう」と伝えてもいいでしょう。目に入ってくる情報と聞こえてくることば、これまでの経験を一致させることで「意味のわかることば」を増やすことが、エコラリアが減っていくカギになります。

また、質問に対して答え方がわからないために相手のことばをくり返しているときは、「お名前は?・・・はるくん」のように少し間をおいて答え方を含めたお手本を示し、「はるくん」と答えの部分だけ反響できる状況をつくるのもよいでしょう。具体的にどのように表現するのか、どのように答えるのかを知らせる方法です。お友だちとのやりとりの場面では、「かして」「入れて」などのお手本を示してもよいと思います。ただし、セリフは完全にコピーできても、ことばを理解しているとは限らないので、実際の行動が伴わなくても子どもを責めないように注意してください。

さらに、エコラリアによって楽しさや安心を得たいと思っている場合には、目の前のことがつまらなかったり、よくわからなかったりしている可能性があります。したがって、エコラリアが増えている場面では対応が必要です。たとえば、保育園や幼稚園で、工作や体操などの活動がはじまると、エコラリアが増えて自分の世界に没頭する姿が見られたら、「もしかするとこの活動がむずかしいのかな」「どうすれば楽しめるかな」という視点で、活動の伝え方やことばかけ、内容などを見直していきましょう。子どもが活動に集中できると、エコラリアが減っていくことが多いです。

子どものエコラリアの背景を考えて、その背景に応じた対応を試してみてください。

著者紹介

三輪桃子(みわ・ももこ)

言語聴覚士、保育士。ことば・発達・集団生活の相談室コトバトコ主宰。乳幼児健康診査や子育て支援センターの母子相談、園での巡回相談にも従事している。いちばん好きなのは、保護者や保育者と子どものサポートについてあれこれ悩み、話し合う時間。著書に『発達凸凹キッズがぐんと成長する園生活でのGood!なサポート 苦手を減らして小学校につなげる工夫』『発達凸凹キッズの子育てナビ 年齢別にわかる!いまがんばりたいこと、がんばらなくてもよいこと』(いずれも共著、中央法規出版)がある。

▶ ホームページ: miwamomoko.com

▶ インスタグラム:@hattatsu.hoiku.gakkou