いま、備えたい!土砂災害から大切な命を守る「前兆」と「避難の基準」――要配慮者も安心の土砂災害対策

2025/08/15

近年、気候変動の影響により、台風や豪雨による災害が頻繁に発生し、かつてない猛烈な雨が各地で見られます。特に土砂災害は、私たちの命や暮らしを突然奪う危険性があります。災害から身を守るためには、事前の知識と迅速な行動が何よりも重要です。本記事では、土砂災害から命を守るための「前兆」と「避難の基準」、そして「避難が難しい場合の対策」について解説します。かんぺきな防災を目指すのではなく、「続けられる防災」を意識して、できることから準備を進めましょう。

日本の土砂災害リスクとその種類

日本は、傾斜の急な山や丘陵が多く、台風や大雨、地震などで土砂災害が起きやすい国土です。急な川の流れや雪どけ水も原因となり、前兆はあるものの突然発生し、命や暮らしを奪う危険性があります。

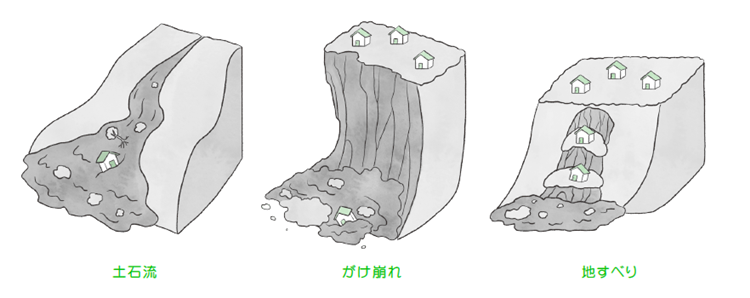

土砂災害には主に以下の3種類があります。

土石流(どせきりゅう)

大雨によって山の斜面が崩れ、大量の土砂や岩石が水と混じって一気にふもとへ流れ落ちる現象です。その勢いはすさまじく、逃げる間もなく人家や田畑を押し流すため、被害も大きくなります。

がけ崩れ(がけくずれ)

長雨や豪雨、雪どけ水の浸透や地震で地盤がゆるみ、山の斜面や急傾斜の崖、または開発による人工的な造成によって斜面が突然崩れ落ちる現象です。

地すべり(じすべり)

長時間の雨や地震、地下水の影響を受けて不安定になった地盤がゆっくりとすべり落ちる現象です。

命を守るための土砂災害の「前兆」と「避難の基準」

土砂災害は突然発生することが多いですが、多くの場合、事前に「前兆」が見られます。これらのサインを見逃さず、迅速に行動することが命を守る上で極めて重要です。

土砂災害の主な前兆

土石流の前兆

◦ 急に川の水が濁り、流木が流れてくる

◦ 雨が続いているのに、川の水位が急に下がる

◦ 「ゴー」という地鳴りが聞こえる

◦ 土臭いにおいがする

地すべりの前兆

◦ 地面の陥没や亀裂、段差が生じる

◦ 樹木が傾く

◦ 地鳴り、山鳴りがしている

◦ 井戸や沢の水が濁る

がけ崩れの前兆

◦ 斜面にひび割れが発生

◦ 小石がパラパラと落ちてくる

◦ 崖から水が吹き出す

◦ 湧き水が止まる、濁る

避難の基準(警戒レベル)

警戒レベル3(高齢者等避難)

大雨・土砂災害・洪水警報が発表された場合、避難に時間を要する高齢者や要配慮者は、ただちに避難の準備をして、早めに危険な場所から避難を開始してください。この段階では渋滞も少なく、比較的スムーズに移動できます。

警戒レベル4(全員避難)

土砂災害警戒情報が発表されたら、ただちに全員が安全な場所へ避難する必要があります。

「まさか自分が」という正常性バイアスに惑わされず、早め早めの行動が命を守ります。自治体のホームページや防災アプリで最新情報をこまめに確認し、可能であれば事前登録制のメール配信サービスを活用しましょう。

避難が難しい場合の対策と情報の活用

自宅が土砂災害警戒区域に該当するかは、国土交通省が公開している「 重ねるハザードマップ 」で確認できます。自宅周辺はもちろん、ふだんよく行く場所についても一度検索してみましょう。

避難が間に合わない場合は?

もし避難が間に合わず、外に出るのが難しいときは、家の中で少しでも安全な場所に移動しましょう。土砂災害の危険がある場合は、斜面のある側を避け、反対側の2階以上の部屋に移動するのが基本です。要配慮者がいる家庭では、できるだけ早めに安全な部屋へ移動し、必要な物を手元にそろえておくことが大切です。近くに避難所まで行けなくても、コンクリート造の建物や高層の建物の2階以上に避難するのも有効な手段です。

情報ツールを活用しましょう

• 「

キキクル(危険度分布)

」:台風・豪雨時に自宅周辺の浸水リスク(洪水害、浸水害、土砂災害)を素早く確認できるツールです。10分ごとにデータが更新され、危険度が5段階の色分けで表示されます。

• 「

川の防災情報

」:国土交通省が公開しているもので、多くの河川の水位をリアルタイムで確認できます。

家族や近隣住民と日頃からコミュニケーションを取り、災害時の安否確認や支援体制について話し合っておくことも重要です。「だれ一人取り残さない防災」を実現するために、平時からの準備が何よりも大切です。

監修者紹介

鍵屋 一(かぎや・はじめ)

京都大学博士(情報学)。名古屋大学大学院講師、法政大学大学院講師、跡見学園女子大学教授。東京都板橋区で防災課長・板橋福祉事務所長・福祉部長・危機管理担当部長等を務め、2015年4月から現職。地域防災全般、特に「自治体の防災対策全般」「災害時要援護者支援」「福祉施設の事業継続計画(BCP)」「マンション防災」「地区防災計画」などを研究、実践しています。内閣府、文部科学省、総務省消防庁など、多くの防災関連の委員を歴任。また、一般社団法人「福祉防災コミュニティ協会」代表理事、一般社団法人「マンション生活継続支援協会」副理事長も務めています。『東京防災・東京くらし防災』の監修者であり、著書に『図解よくわかる 自治体の地域防災・危機管理のしくみ』(学陽書房、2019年)などがあります。