「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会

2025/04/17

「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の中間とりまとめの内容を紹介します

迫りくる「2040年問題」

2025(令和7)年、団塊の世代が75歳となり、我が国の超高齢社会は新たな局面に突入します。

その中でも人々の安心できるくらしを守るため、政府は地域包括ケアシステム構築を進めてきました。しかし、2040年には65歳以上人口がピークを迎え、認知症や独居など複合的な課題を抱える高齢者の増加が予想される一方、支える側である生産年齢人口は減少し、介護人材確保や医療・介護の連携強化が緊急の課題となっています。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省では「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会が開催されています。

本検討会は、医療・介護・福祉の専門家から構成され、今後の介護サービスの提供体制の在り方について課題と対応策が検討されています。2025(令和7)年1月に第1回が行われ、これまで第5回まで開催されています。

先進的な取り組みをしている自治体等へのヒアリング、構成員による意見交換や論点整理を経て、4月10日に「中間とりまとめ」が公開されました。

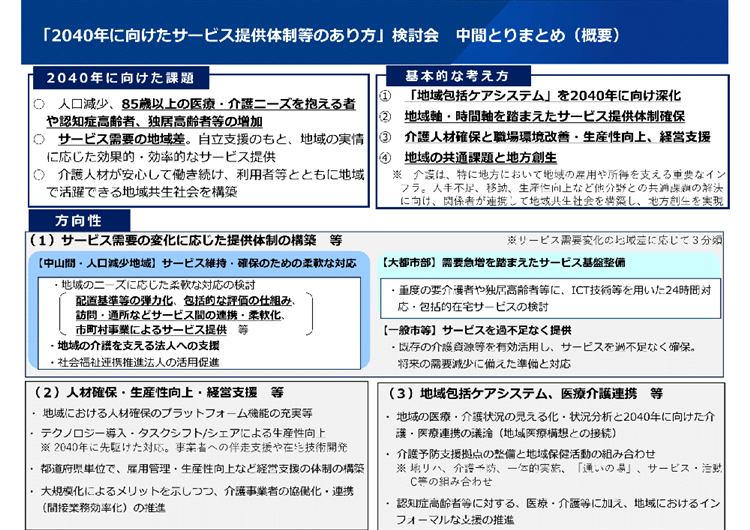

「中間とりまとめ」の内容

今回の「中間とりまとめ」では、主に次の3つの論点が示されました。

1.人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制

全国の地域特性に応じた施策を検討するため、高齢化の進行やサービス提供の状況から「中山間・人口減少地域」「大都市部」「一般市等」の3類型に分類することが提言されました。

高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する「中山間・人口減少地域」、高齢者人口が増加し続け、サービス需要が増大する「大都市部」、高齢者人口が増減し、サービス需要が増加から減少へ転じる「一般市等」のそれぞれで、サービス需要に過不足なく応えるためのサービス基盤を整備することが重要です。

具体的には、たとえば「中山間・人口減少地域」においては、小規模多機能や訪問・通所サービスを柔軟に組み合わせるほか、配置基準や転用規制を見直すなど、効率性と質の確保を両立させる制度設計が考えられます。一方、「大都市部」では急増するサービス需要に対応するため、ICTやAI技術を活用し、訪問サービスと適切に組み合わせることなどが求められていくでしょう。

2.介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援

介護関係職種の有効求人倍率は、令和7年2月時点で4.13倍と全職業と比較しても高い水準にあります。今後、介護人材の確保がますます深刻な課題となってきます。

賃上げによる処遇改善や職場環境の整備、外国人介護人材の育成・定着支援、介護福祉士養成施設の機能強化など、幅広い施策が求められています。特に、働き手を確保するための処遇改善と職場改革の実効性をいかに高めるかが焦点となりました。

また、テクノロジーの活用推進によって現場での業務効率化や職員の負担軽減を図る必要性が示されました。導入率向上を目標とする一方、費用対効果の検証や実際の現場への周知・教育も不可欠です。

さらに、中小事業者を中心に倒産リスクが高まっている現状に対して、経営情報の「見える化」や相談体制の整備、事業者同士の協働・統合を視野に入れた支援の必要性が指摘されました。

3.地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア

医療・介護の複合ニーズを有する人々の増加を見据え、医療・介護連携の強化が地域包括ケアシステム深化の鍵と位置づけられました。

そのためのポイントとして地域医療構想との連携や役割分担の整理、情報共有システムの整備、介護老人保健施設等の医療提供機能の活用などが注目されました。

さらに、介護保険制度を持続可能なものにするため、高齢者の自立支援や介護予防推進の重要性が確認されました。また、2023(令和5)年に成立した認知症基本法の趣旨を踏まえ、インフォーマルな支援を含めた認知症者の意思を尊重しつつ地域で支える仕組みづくりが急務とされました。

今後の展望

今回の「中間とりまとめ」で示された論点は、介護現場の視点を踏まえて、高齢者施策についての方向性や考え方を示すものです。ここまでの検討内容を踏まえて、これから障害福祉やこども分野などとの共通課題についても議論を深め、夏には取りまとめが行われる予定です。

また、今後、介護保険事業計画策定のプロセスの中で、今回の検討会での議論をどのように具体化していくかが焦点となるでしょう。「中間とりまとめ」の内容は社会保障審議会介護保険部会に報告され、各分科会などで2040年を見据えた持続可能なサービス提供体制の整備について議論を深めることが期待されます。