言語聴覚士もも先生の発達凸凹キッズのことばの相談室 第1回

2025/09/05

ことばの発達は、 発達の凸凹にかかわらず、子育て中の親がもっとも気になることの1つです。背景には、発語の時期が早い、遅い、ことばが多い、少ない、発音が明瞭、不明瞭など、まわりの子と比較しやすく、不安や悩みの種になりやすいということがあります。この連載では、日々、保育園や幼稚園での巡回相談、療育機関でのことばの療育を行っている言語聴覚士のもも先生に、「ことば」や「食べること」など、お口に関するよくある相談にわかりやすく答えていただきます。

Q. 1歳半をすぎてもことばが出ないのは、どうして?

A. ことばが出てくるための「土台」が、まだ整っていないのかもしれません。

一般的には、1歳6か月の子どもの90%以上は、まんま・わんわん・ママなど、意味のあることばを3語以上話すと言われています。※1 1歳児を育てる多くの親は「いつ話し始めるのかなあ」と成長を楽しみにしていると思います。いっぽうで、ことばの発達には個人差があるため、「なかなかことばが出ない」という子も一定数いて、不安や心配を抱えている親も少なくありません。

今回は、ことばが出るまでにどのような準備が必要なのかを解説していきます。

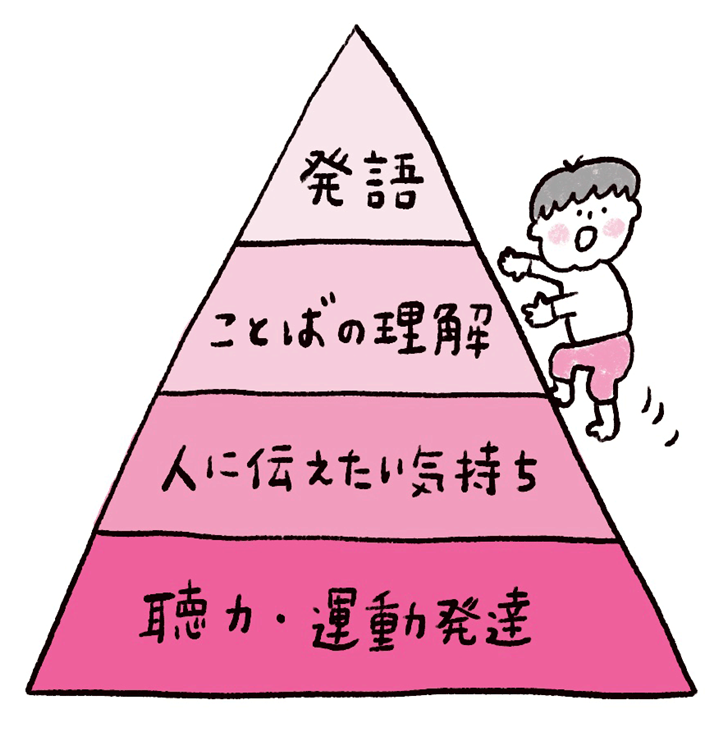

ことばを話すための4つの要素

ことばを話すという行為は、さまざまな領域の発達に支えられています。まず、音を聞いてことばを覚えるための「聴力」が必要です。さらに、声を出したり、出したい音に合わせてうまく口を動かしたりするための「運動発達」が順調に進む必要があります。これらの基礎的な発達を土台として、「ことばの理解」「人に伝えたい気持ち」が育つことではじめて、ことばが出てくるのです。

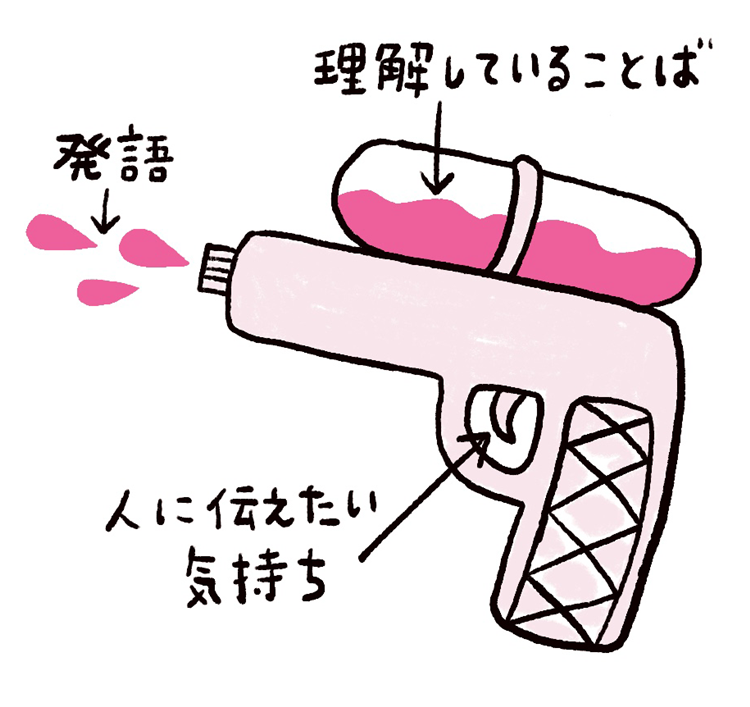

「ことばの理解」と「人に伝えたい気持ち」は、水鉄砲にたとえて考えるとわかりやすいです。※2 水鉄砲の先から出た水を「子どもの発語(表出したことば)」とします。水(ことば)が出るためには、タンクの部分に水が十分にたまっている必要があります。このタンクにたまっている水は「理解していることば」です。私たち大人も、意味を知らないことばや聞いたことのないことばを使おうとしても難しいのと同じで、子どもがことばを話すときも、必ず「理解が先、発語が後」という原則があります。

そして、どれだけタンクに水がたまっていても、水鉄砲の引き金を引かなければ水が出ないように、どれだけ理解していることばの数が多くても、引き金にあたる「人に伝えたい気持ち」が育っていなければことばは出てきません。表出することばの有無や数ばかりに注目してしまいがちですが、まずは「ことばの表出を支える、土台が整っているか」を確認することが大切です。

「理解できる言葉」が増えにくい理由は?

子どもは、まわりの人からのことばかけと、見たものや体験とことばを一致させることで、ことばを理解していきます。たとえば、子どもがりんごを食べたそうにしているときに、「りんごだね」「食べたいね」と声をかけられることで、名詞(りんご)、動詞(食べる)などを理解します。

子どもに、まわりの刺激の影響を受けやすいという特徴があると、理解できることばが増えにくいことがあります。外の環境音や目に入った物に注目がコロコロと移り変わってしまい、かけたことばが子どもに届きにくいためです。また、人への関心がうすかったり、自分一人の世界に入り込みやすかったりする場合も、入ってくる情報が減ってしまうため、理解できることばが増えにくくなることがあります。

「人に伝えたい気持ち」が育ちにくい理由は?

くり返しになりますが、「理解できることば」がたくさんたまっていたとしても、「人に伝えたい気持ち」が育っていなければ、ことばの表出にはつながりません。

一人で遊ぶのが得意で、特に自分とモノの世界に没頭しやすかったり、「食べたい」などの最低限の要求を伝えるとき以外は人とかかわることがない場合などは、そもそも人に意識を向ける機会が少ないので、「人に伝えたい気持ち」は育ちにくいと考えられます。ときどき「アルファベットや数字は全てわかっているけれど、あまり話さない」という子どもに出会うことがありますが、文字などへの関心は高くても人に伝えたい気持ちがまだ十分に育っていないことで、ことばの表出が少なくなっていることが多いです。

一般的な発達では、1歳前後に「人の行動のまね」が急に増えますが、この時期の少し後に、ことばの表現が増えてくることが多いです。「人のまね」が増えるのは、人の存在を意識し始めている、関心をもち始めているという大事なサインです。

* * *

ひとことで「ことばが出ない」といっても、どこに課題があるのかは子どもによって違います。「ことばのピラミッド」や「水鉄砲」のどの部分にサポートやかかわり方の工夫が必要なのかを考えて対応することで、ことばの表出につながりやすくなるでしょう。

ことばの発達について気になる場合は、自治体の子育て支援関係の窓口や子育て支援センターなどに所属する発達の専門家に尋ねたり、乳幼児健康診査の際に相談してみるとよいと思います。

次回は、「理解できることばを増やす」「人に伝えたい気持ちを育てる」ための具体的なかかわり方についてお伝えします。

※1 改訂版乳幼児健康診査身体診察マニュアルより

※2 中川信子『発達障害とことばの相談』小学館新書、2009年より一部引用

著者紹介

三輪桃子(みわ・ももこ)

言語聴覚士、保育士。ことば・発達・集団生活の相談室コトバトコ主宰。乳幼児健康診査や子育て支援センターの母子相談、園での巡回相談にも従事している。いちばん好きなのは、保護者や保育者と子どものサポートについてあれこれ悩み、話し合う時間。著書に『発達凸凹キッズがぐんと成長する園生活でのGood!なサポート 苦手を減らして小学校につなげる工夫』『発達凸凹キッズの子育てナビ 年齢別にわかる!いまがんばりたいこと、がんばらなくてもよいこと』(いずれも共著、中央法規出版)がある。

▶ ホームページ: miwamomoko.com

▶ インスタグラム:@hattatsu.hoiku.gakkou