発達障害のある人の大学進学率ってどうなっているの?

2025/08/26

発達障害であると診断された人の数は?

現在、発達障害のある人って、どのくらいいるのでしょうか。そのひとつの指標として、厚生労働省から出されている「生活のしづらさなどに関する調査」があります。これは、医師から発達障害と診断されたと本人や家族から回答を得た数をもとに推計した数が報告されています。最新の2022(令和4)年度の調査をみると、約87万2000人となっております。前回の調査は2016(平成26)年度におこなわれており、その数は約48万1000人でした。6年間で約1.8倍に増えたことがわかります。

ちなみに、2022年度の調査結果で障害者手帳所持者の割合は81.6%、障害者手帳非所持者・所持不詳の割合は18.4%となっています。

発達障害のある人の大学進学率は?

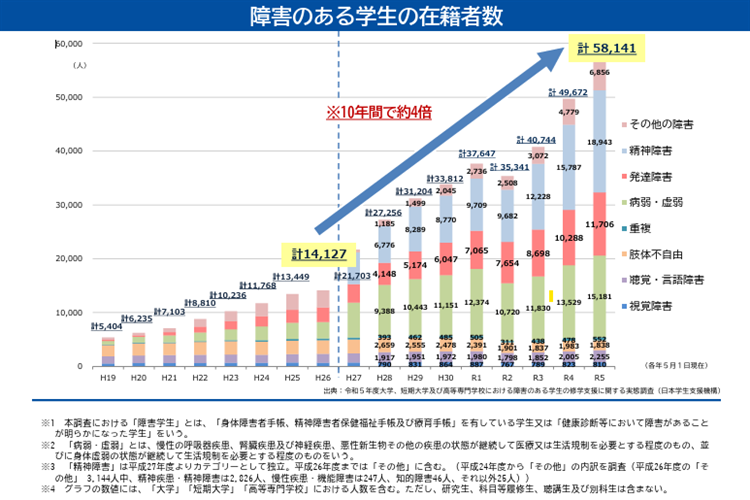

発達障害のある人のうち、どのくらい大学へ進学しているかの調査結果はありませんでした。しかし、日本学生支援機構(JASSO)では毎年障害学生についての調査報告を出しており、「2023(令和5)年度大学、短期大学及び高等専門学校における障害のある学生の修学支援に関する実態調査」によると、障害のある学生の在籍者数は約5万8000人であり、その数は10年間で約4倍となっています。そして、そのうち約20%が発達障害のある人とされています。日本学生支援機構によると、特に大学にて、発達障害のある人の増加傾向が指摘されています。

(日本学生支援機構)

大学での合理的配慮

こうした背景を受けて、大学でも合理的配慮を実施するところが増えてきています。これは、2024(令和6)年4月からは私立大学でも合理的配慮の提供が義務化されたことも大きく影響しています。多くの大学では合理的配慮の手引きを作成しています。合理的配慮の具体的な内容としては、

・授業や試験時の配慮

・ノートテイクや字幕の提供

・カウンセリングや自己管理指導

・就職支援情報の提供や面接対応

などがあるようです。

ちなみに、2023(令和5)年度の障害のある受験者数は約1万人で、そのうちの半数以上が受験上の配慮を実施しているとの結果も出ています。

発達障害のある大学生の悩みも

日本学生支援機構が2024(令和6)年度に実施した「障害のある学生の修学支援に関する実態調査」によると、発達障害のある学生の悩みや問題点としては以下が指摘されています。

- ・ 授業の理解や集中が困難で、授業に遅れがちになることや課題提出の遅延がある。

- ・ 対人関係やコミュニケーションの難しさ。特にグループワークや教員とのやりとりに困難を感じる。

- ・ 大学の授業や生活の自己管理が難しく、スケジュール調整や生活リズムの維持に苦労している。

- ・ 支援を受けたいがどこに相談すればよいか分からない、また支援制度を十分に活用できていないケースも多い。

- ・ 環境の変化に対するストレスによる精神的負担の増大。

- ・ 就職活動や進路に関する不安や困難が大きい。

大学に入ったからには、障害学生にとっても、まわりの学生と同様に自立して社会生活を送ることが大きなテーマになることでしょう。そのためには、卒後の安定した就労が欠かせません。そこで就職活動への対策が必要となってきますが、上記にもあるように、特に発達障害の傾向のある人はコミュニケーションに課題があることが多く、就職活動は苦手な分野として頭を悩ますことになるのではないでしょうか。

大学でも合理的配慮の提供体制が強化されつつある今日では、障害があっても過ごしやすい学生生活が送れるように整備されていくことでしょう。そして、人出不足といわれる現代において、大学生は働く担い手として優良な人材であることはまちがいありません。発達障害があったとしても、学生時代をどのように過ごし、どう自分と向き合っていくかで、その後の社会生活への選択や在り様も変わっていくかもしれませんね。

そんなときに、下記の書籍を手にとってみてはいかがでしょうか。何かしらのヒントが見つかるかもしれません。

発達障害のある大学生のための自立ナビ

~自分らしい人生を送るためのガイドブック~

本書は、発達障害のある大学生が社会で自立し、自分らしい人生を送るために、学生時代にどのように考え、何を準備し、どう行動するのか、どんな支援があるのかなどについて解説しています。自身の特性を理解し、それに合った環境で働くことが重要であり、そのための自己理解、支援の活用法などが具体的に書かれており、発達障害のある学生の就労をナビゲーションします。